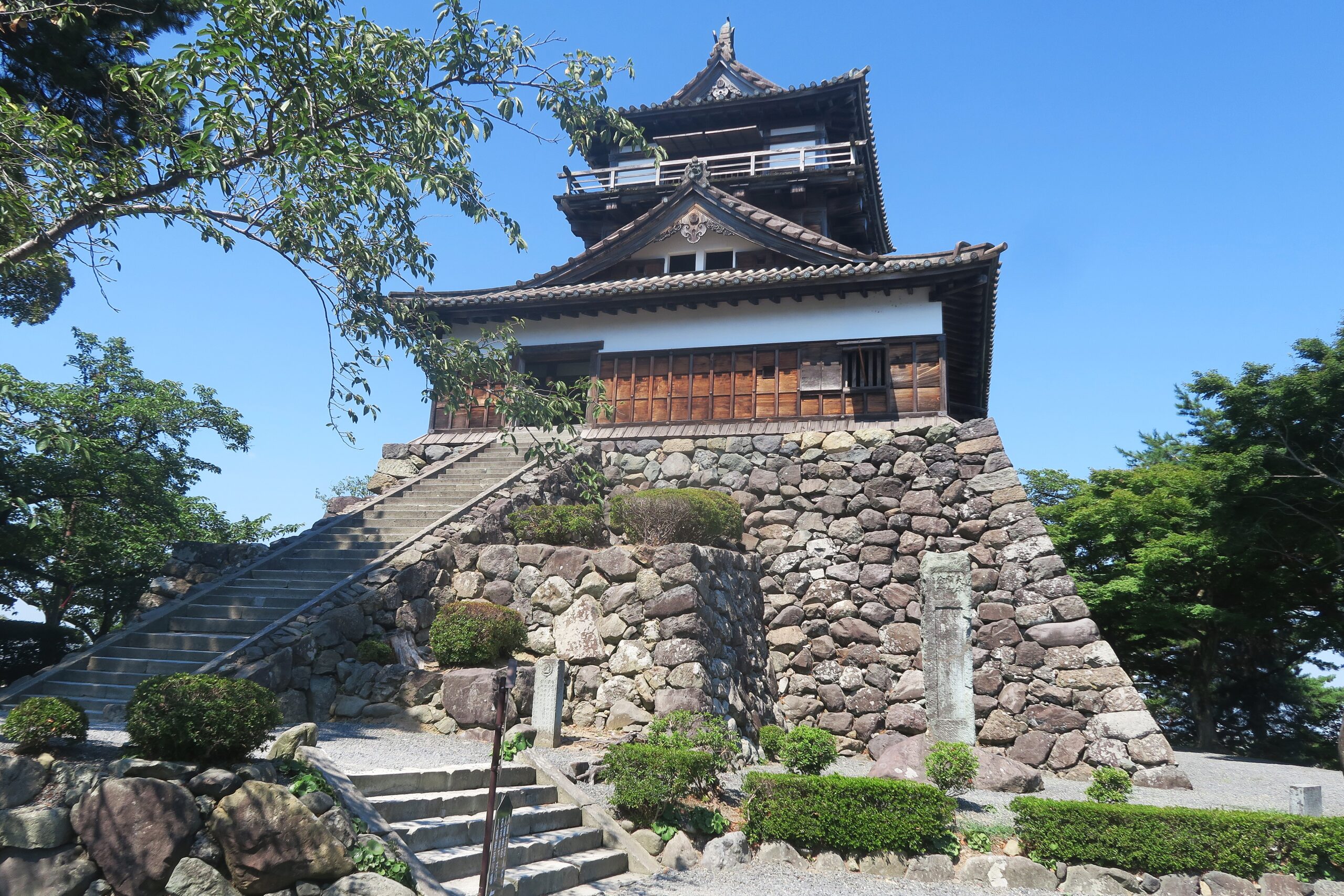

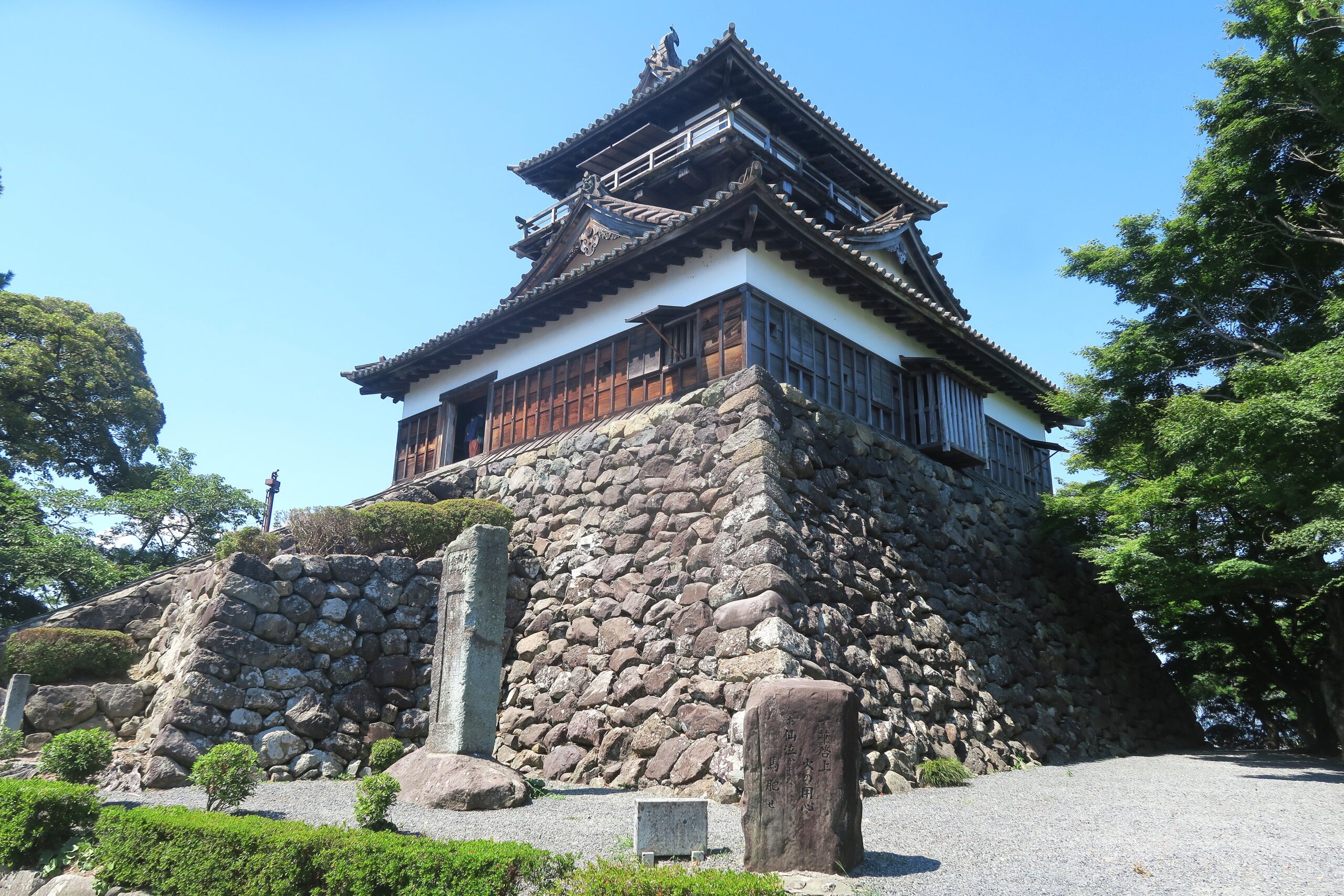

穏やかな坂井の町を見下ろし、山頂に悠然と構える武骨な「丸岡城」。越前平定の要であった丸岡城は、かつて繰り返された戦の面影を今に伝える北陸で唯一、江戸時代からの天守が残る城です。越前の一向一揆を鎮圧した後、加賀の一向一揆への防御と攻撃の拠点とすべく織田信長家臣・柴田勝家の甥の伊賀守勝豊によって標高17mの「まるこの丘」と呼ばれる小高い山頂に、天正4年(1576)柴田勝家の居城である北ノ庄城の支城として築城された平山城です。創建時の天守は、2重3階の望楼型で、現在のような回縁はなく、腰屋根が付いていました。また創建当初の屋根は石瓦ではなく杮葺でした。

柴田氏の後は青山氏、今村氏などを経て、慶長18年(1613)本多成重が福井藩主松平忠直の付家老として丸岡城主になり、その後元和9年(1623)忠直の改易後、寛永元年(1624)丸岡藩4万6300石で立藩し初代藩主となりました。現在の天守はその時の創建で、本多氏時代に凍っても割れない笏谷石の石瓦葺きに改修されたことも判明しています。因みに本多氏がお家騒動により改易となると元禄8年(1695)からは越後糸魚川より有馬清純が入封し、明治維新まで8代160年丸岡藩を治めました。

柴田氏の後は青山氏、今村氏などを経て、慶長18年(1613)本多成重が福井藩主松平忠直の付家老として丸岡城主になり、その後元和9年(1623)忠直の改易後、寛永元年(1624)丸岡藩4万6300石で立藩し初代藩主となりました。現在の天守はその時の創建で、本多氏時代に凍っても割れない笏谷石の石瓦葺きに改修されたことも判明しています。因みに本多氏がお家騒動により改易となると元禄8年(1695)からは越後糸魚川より有馬清純が入封し、明治維新まで8代160年丸岡藩を治めました。

JR福井駅西口から京福バス丸岡城行きで50分、丸岡城バス停に到着します。バスを降りてスロープを上っていくと、天守が現れます。

JR福井駅西口から京福バス丸岡城行きで50分、丸岡城バス停に到着します。バスを降りてスロープを上っていくと、天守が現れます。

「霞ヶ城」とも呼ばれ、一層の大きな入母屋造りの屋根の上に望楼部分を載せた高さ12,6m、2層3階の望楼型天守は、遠し柱がなく、一層は二階3階を支える支台をなし、屋根は二重で内部は三階となっています。このような古調に富んだ望楼式天守は戦国時代に多く見られた古風な建築様式で、後の時代の層塔式天守と比較すると、いかにも城郭建築の初期であるかかうかがえます。櫓や小天守、門といった付属の建造物はなく、手斧の跡が各所に見られる武骨な印象を抱かせる板張りの建物です。野面積みの石垣の上に2層3階建ての天守が単独で立っている姿が、どこか古風で素朴な印象です。石段の登り口からそのまま天守に入るという構造もこの城特有のもの。

「霞ヶ城」とも呼ばれ、一層の大きな入母屋造りの屋根の上に望楼部分を載せた高さ12,6m、2層3階の望楼型天守は、遠し柱がなく、一層は二階3階を支える支台をなし、屋根は二重で内部は三階となっています。このような古調に富んだ望楼式天守は戦国時代に多く見られた古風な建築様式で、後の時代の層塔式天守と比較すると、いかにも城郭建築の初期であるかかうかがえます。櫓や小天守、門といった付属の建造物はなく、手斧の跡が各所に見られる武骨な印象を抱かせる板張りの建物です。野面積みの石垣の上に2層3階建ての天守が単独で立っている姿が、どこか古風で素朴な印象です。石段の登り口からそのまま天守に入るという構造もこの城特有のもの。

天守の足場を支える石垣は最も古い工法とされる野面積み。また太平の世には程遠い時代の天守であったため、鉄砲狭間や石落としといった戦への備えが各所に施されています。写真の天守閣1階に設えた格子出窓は、城内では石落としという狭間であり、、石垣を登ってくる外的に向かって、石を投げ落としたり、弓や鉄砲を撃ったりするときに用いました。

天守の足場を支える石垣は最も古い工法とされる野面積み。また太平の世には程遠い時代の天守であったため、鉄砲狭間や石落としといった戦への備えが各所に施されています。写真の天守閣1階に設えた格子出窓は、城内では石落としという狭間であり、、石垣を登ってくる外的に向かって、石を投げ落としたり、弓や鉄砲を撃ったりするときに用いました。

雨水流入を防ぐ天守土台回りの腰疵は、豪雪地帯のため外側に比べて天守石垣が、一回り大きく出っ張っています。

雨水流入を防ぐ天守土台回りの腰疵は、豪雪地帯のため外側に比べて天守石垣が、一回り大きく出っ張っています。

2階から石瓦を間近に見ることができます。現存する天守の屋根に葺かれているのは、笏谷石を加工した全国の天守の中でもここだけの石製の瓦です。笏谷石は福井市内の足羽山で採れる越前青石と呼ばれるブルーグリーンの石で、濡れると青みが冴える特製があり、雨の日でも別の美しがあり、この城の価値を高める希有な要素です。。笏谷石は火山礫凝灰岩で、加工しやすいのが特長です。足羽山の古墳から笏谷石の石棺が出土していて、1500年前の古墳時代から石棺や石門に重宝されていました。室町時代に石造・石彫文化が開花すると、礎石や各種の石塔類・燈籠などに使用されて寺院を独特の美で飾ってきました。石材を加工する石工職人は、戦国時代に一乗谷城を拠点とし朝倉氏の保護を受けて発展したとされ、まさに地元が生んだ名産品です。写真は天守から見た石葺きの屋根で、約6000枚の瓦はすべて笏谷石で1枚20~30kgあり、屋根全体で120トンにもなります。

2階から石瓦を間近に見ることができます。現存する天守の屋根に葺かれているのは、笏谷石を加工した全国の天守の中でもここだけの石製の瓦です。笏谷石は福井市内の足羽山で採れる越前青石と呼ばれるブルーグリーンの石で、濡れると青みが冴える特製があり、雨の日でも別の美しがあり、この城の価値を高める希有な要素です。。笏谷石は火山礫凝灰岩で、加工しやすいのが特長です。足羽山の古墳から笏谷石の石棺が出土していて、1500年前の古墳時代から石棺や石門に重宝されていました。室町時代に石造・石彫文化が開花すると、礎石や各種の石塔類・燈籠などに使用されて寺院を独特の美で飾ってきました。石材を加工する石工職人は、戦国時代に一乗谷城を拠点とし朝倉氏の保護を受けて発展したとされ、まさに地元が生んだ名産品です。写真は天守から見た石葺きの屋根で、約6000枚の瓦はすべて笏谷石で1枚20~30kgあり、屋根全体で120トンにもなります。

2階の窓から懸魚越しに東方向(豊原寺跡)を見ます。遠望できる山並みは往時のままでしょう。豊原寺は、白山豊原寺と号し、福井県勝山市にある平泉寺と並ぶ白山信仰の巨刹でした。戦国期には多数の僧兵を擁して、周辺にも僧坊が建ち並び「豊原三千坊」と呼ばれるまでに勢力を伸ばしましたが、天正3年(1575)織田信長により一向一揆の拠点であった豊原寺は坊舎を含めすべて焼き払われました。関ヶ原の戦いの後、越前に入部した結城秀康が50石を寄進し、再興されたものの、往時のような繁栄には至りませんでした。

2階の窓から懸魚越しに東方向(豊原寺跡)を見ます。遠望できる山並みは往時のままでしょう。豊原寺は、白山豊原寺と号し、福井県勝山市にある平泉寺と並ぶ白山信仰の巨刹でした。戦国期には多数の僧兵を擁して、周辺にも僧坊が建ち並び「豊原三千坊」と呼ばれるまでに勢力を伸ばしましたが、天正3年(1575)織田信長により一向一揆の拠点であった豊原寺は坊舎を含めすべて焼き払われました。関ヶ原の戦いの後、越前に入部した結城秀康が50石を寄進し、再興されたものの、往時のような繁栄には至りませんでした。

重厚な城を支える天井の梁により、この場所にしか階段を設けることができず、約60°以上の急角度になったといわれます。傾斜は65度以上ある2階から3階に行くあまりにも急な階段は、脇に備えられたロープを伝って慎重に上り下りしなければならないのですが結構楽しい。

重厚な城を支える天井の梁により、この場所にしか階段を設けることができず、約60°以上の急角度になったといわれます。傾斜は65度以上ある2階から3階に行くあまりにも急な階段は、脇に備えられたロープを伝って慎重に上り下りしなければならないのですが結構楽しい。

最上階は四方に大きな窓があり、回廊も備えられたいます。城山の高さ17m、石垣の高さ6m、天守の高さ12.6mとさほど高くないと思っていた天守からの眺めは、天気の良い日は西は遠く東尋坊のある三国まで、南は福井市内が見渡せます。東には一向一揆の拠点となった豊原寺跡周辺を望み、南には柴田勝家の居城で一説には9層もあったといわれる北ノ庄城もおそらく見えていたことでしょう。

最上階は四方に大きな窓があり、回廊も備えられたいます。城山の高さ17m、石垣の高さ6m、天守の高さ12.6mとさほど高くないと思っていた天守からの眺めは、天気の良い日は西は遠く東尋坊のある三国まで、南は福井市内が見渡せます。東には一向一揆の拠点となった豊原寺跡周辺を望み、南には柴田勝家の居城で一説には9層もあったといわれる北ノ庄城もおそらく見えていたことでしょう。

境内には丸岡城に伝わる「お静の悲劇」の慰霊碑。夫に先立たれ苦しい暮らしをしていた女性“お静”が息子を侍として取り立ててもらうことを条件に天守中柱の人柱となりました。ほどなく天守は立派に完成しましたが、柴田勝豊は近江長浜城に移封となり、お静の子は侍にしてもらうことがありまsでんでした。死後約束を反故にされたことに腹をたて、お静の霊が年に一度藻刈りをする卯月の頃になると大雨を降らせ堀の水を溢れさせたといわれています。。

境内には丸岡城に伝わる「お静の悲劇」の慰霊碑。夫に先立たれ苦しい暮らしをしていた女性“お静”が息子を侍として取り立ててもらうことを条件に天守中柱の人柱となりました。ほどなく天守は立派に完成しましたが、柴田勝豊は近江長浜城に移封となり、お静の子は侍にしてもらうことがありまsでんでした。死後約束を反故にされたことに腹をたて、お静の霊が年に一度藻刈りをする卯月の頃になると大雨を降らせ堀の水を溢れさせたといわれています。。

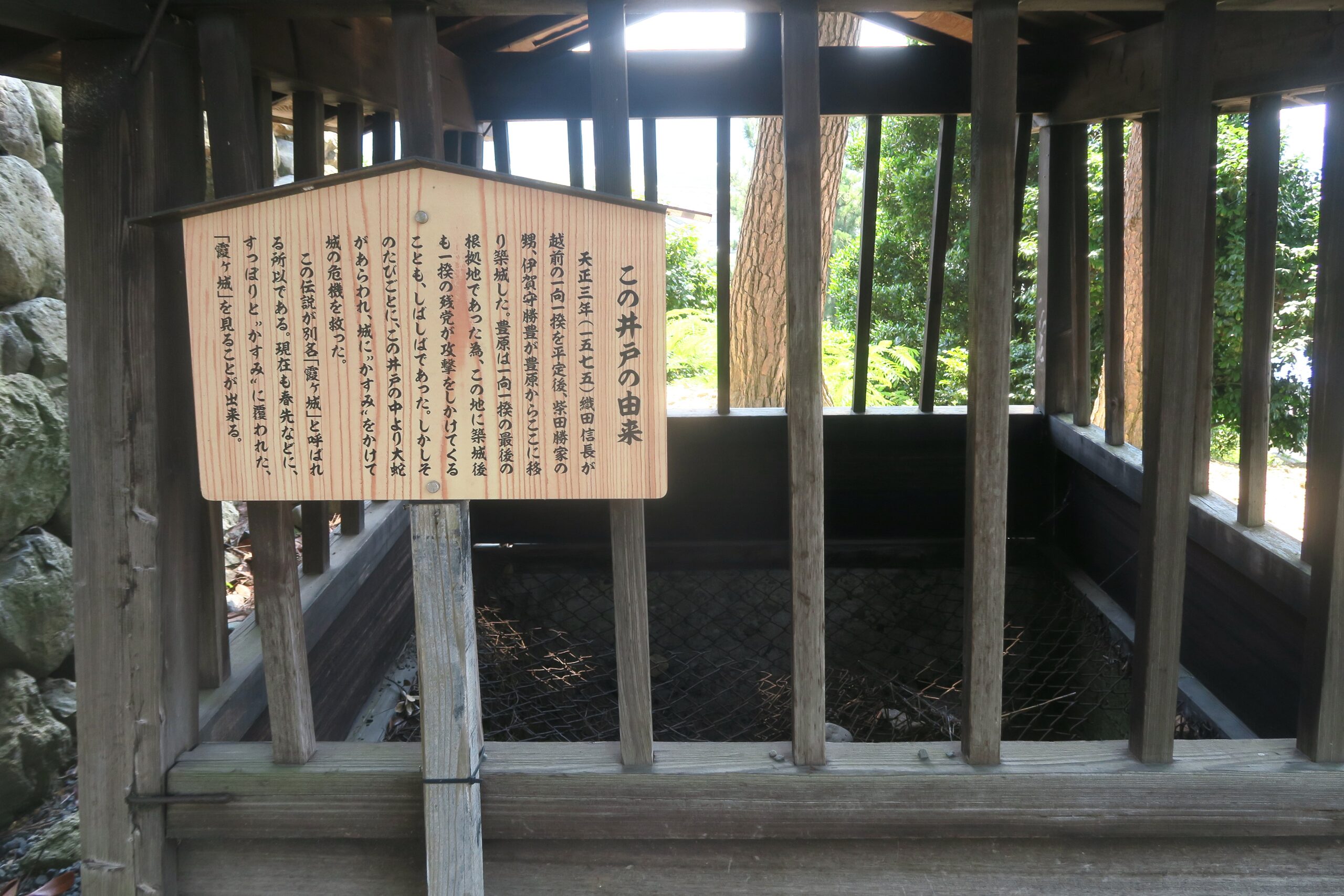

丸岡城築城後も一揆の残党が城を襲うことがあり、その度に天守閣横にある「雲の井」から大蛇が現れ、城に霞をかけて城の危機を救ったといわれています。このことが丸岡城の別称「霞ヶ城」の云われです。

丸岡城築城後も一揆の残党が城を襲うことがあり、その度に天守閣横にある「雲の井」から大蛇が現れ、城に霞をかけて城の危機を救ったといわれています。このことが丸岡城の別称「霞ヶ城」の云われです。

初代丸岡藩主本多成重(幼名仙千代)の父、徳川家康譜代の家臣で戦では傷を負っても鬼気迫る戦いぶりを見せ、「鬼作左」の異名をとった本多作左衛門重次が天正3年(1575)の長篠の戦いの陣中から妻に宛てた手紙「一筆啓上 火の用心 お仙泣かすな 馬肥やせ」というこの一文は、簡潔明瞭な手紙の手本としてつとに有名です。お仙は、後の本多成重のことで、家を守り、家族を思い、忠義を尽くす気持ちが簡潔な文面から伝わります。この書簡碑は天守閣石垣の東北端に建てらています。因みに地元「久保田酒造」が醸す「鬼作左 純米酒」は、濃厚な旨みに酸がきれる旨口タイプです。

初代丸岡藩主本多成重(幼名仙千代)の父、徳川家康譜代の家臣で戦では傷を負っても鬼気迫る戦いぶりを見せ、「鬼作左」の異名をとった本多作左衛門重次が天正3年(1575)の長篠の戦いの陣中から妻に宛てた手紙「一筆啓上 火の用心 お仙泣かすな 馬肥やせ」というこの一文は、簡潔明瞭な手紙の手本としてつとに有名です。お仙は、後の本多成重のことで、家を守り、家族を思い、忠義を尽くす気持ちが簡潔な文面から伝わります。この書簡碑は天守閣石垣の東北端に建てらています。因みに地元「久保田酒造」が醸す「鬼作左 純米酒」は、濃厚な旨みに酸がきれる旨口タイプです。

丸岡城北に平27年8月「一筆啓上 日本一短い手紙の館」が開館しました。これまでに一筆啓上賞に寄せられた160万通を超える手紙の展示等、手紙文化の発信地です。手紙の館を囲む石垣は、丸岡城や安土城などと同じ野面積みの石垣で「穴太衆積み」の伝統的な技術を用いて積まれています。

丸岡城北に平27年8月「一筆啓上 日本一短い手紙の館」が開館しました。これまでに一筆啓上賞に寄せられた160万通を超える手紙の展示等、手紙文化の発信地です。手紙の館を囲む石垣は、丸岡城や安土城などと同じ野面積みの石垣で「穴太衆積み」の伝統的な技術を用いて積まれています。

本多家歴代墓所のある本光院は正式名宝照山本光院月窓寺といい、創建は慶長18年(1613)、本多成重が松平忠直の付家老として丸岡城4万石で配された際、本多家歴代の菩提寺として開いたのが始まりです。寺号は藩祖で父親でもある本多重次の戒名「本光院殿鉄哉士庵大居士」に因んでいます。寛永元年(1624)以降は丸岡藩4万6千石を立藩し、本光院は藩主の菩提寺として寺運も隆盛しました。元禄8年(1695)、4代藩主本多重益が暗愚だった為。丸岡騒動が起こり改易となり、本光院は衰微しました。

境内には、始祖である本多重次、初代藩主成重、二代藩主重能、三代藩主重昭の大きな五輪塔が並びます。

境内には、始祖である本多重次、初代藩主成重、二代藩主重能、三代藩主重昭の大きな五輪塔が並びます。

丸岡騒動後新たに有馬清純が糸魚川藩よりが移封となると、有馬家の菩提寺である白道寺が本光院境内に移されました。寺号は二岸山月光院白道寺といい創建は慶長18年(1613)肥前日野江藩主有馬直純が、番隨意白道上人を招いて肥前国島原で開山したのが始まりです。室は家康の嫡男松平信康の次女熊姫を生母、徳川家の重臣本多忠政(桑名藩主)の次女であることから家康の曾孫にあたる国姫(日向御前)で、二人の墓所になっています。有馬直純が日向延岡藩に移封となり、白道寺も延岡に随行、清純の代に糸魚川藩、さらに丸岡藩に移封になりその都度随行しています。墓に刻まれている二つの家紋は、平安時代の藤原純友を高祖と伝えられ本姓は藤原の有馬家の家紋と生家である本多家の家紋です。

丸岡騒動後新たに有馬清純が糸魚川藩よりが移封となると、有馬家の菩提寺である白道寺が本光院境内に移されました。寺号は二岸山月光院白道寺といい創建は慶長18年(1613)肥前日野江藩主有馬直純が、番隨意白道上人を招いて肥前国島原で開山したのが始まりです。室は家康の嫡男松平信康の次女熊姫を生母、徳川家の重臣本多忠政(桑名藩主)の次女であることから家康の曾孫にあたる国姫(日向御前)で、二人の墓所になっています。有馬直純が日向延岡藩に移封となり、白道寺も延岡に随行、清純の代に糸魚川藩、さらに丸岡藩に移封になりその都度随行しています。墓に刻まれている二つの家紋は、平安時代の藤原純友を高祖と伝えられ本姓は藤原の有馬家の家紋と生家である本多家の家紋です。

東京でカツ丼といえば卵とじが主流ですが、カツ丼の元祖は実はソースカツ丼。東京の早稲田で誕生したソースカツ丼は、関東大震災で創業者が出身の地福井に戻り、定着。それが、福井がカツ丼の元祖といわれる所以です。元祖を謳う「ヨーロッパ軒」創業者の高畠増太郎氏は、“天皇の料理番”と知られる宮内庁厨司長を務めた秋山徳蔵と同じく福井出身、かつ同世代。明治末期、二人は修行先のベルリンで交流していました。増太郎はかの地で親しんだ、仔牛肉を使ったカツレツのウィンナシュニッツェルを参考に、牛肉をたたき延ばして薄くし、特製パン粉をまぶして揚げ、香辛料たっぷりのソースをかけた丼物を創作したのです。大正2年(1913)に開店した東京・早稲田のヨーロッパ軒で評判をとりますが、関東大震災を機に帰郷、牛肉を豚肉に替えて再出発しました。今回はヨーロッパ軒敦賀分店で修行した後、本店よりのれん分けを受けて地元丸岡に戻りオープンして創業40年になるヨーロッパ軒丸岡分店でいただきました。

東京でカツ丼といえば卵とじが主流ですが、カツ丼の元祖は実はソースカツ丼。東京の早稲田で誕生したソースカツ丼は、関東大震災で創業者が出身の地福井に戻り、定着。それが、福井がカツ丼の元祖といわれる所以です。元祖を謳う「ヨーロッパ軒」創業者の高畠増太郎氏は、“天皇の料理番”と知られる宮内庁厨司長を務めた秋山徳蔵と同じく福井出身、かつ同世代。明治末期、二人は修行先のベルリンで交流していました。増太郎はかの地で親しんだ、仔牛肉を使ったカツレツのウィンナシュニッツェルを参考に、牛肉をたたき延ばして薄くし、特製パン粉をまぶして揚げ、香辛料たっぷりのソースをかけた丼物を創作したのです。大正2年(1913)に開店した東京・早稲田のヨーロッパ軒で評判をとりますが、関東大震災を機に帰郷、牛肉を豚肉に替えて再出発しました。今回はヨーロッパ軒敦賀分店で修行した後、本店よりのれん分けを受けて地元丸岡に戻りオープンして創業40年になるヨーロッパ軒丸岡分店でいただきました。

一般的なトンカツのように切られた状態ではなく、薄めのカツが3枚豪快に重なって出てくる。そのままでは食べるのに邪魔なので、何枚かふたに移してから食べるのが作法。薄くスライスしたロース肉にきめ細かいパン粉をまぶし、ラードヘッドで揚げ、ウスターソースに各種香辛料を加えた特製ダレに漬けて、熱いご飯にのせる。サクッとしたジューシーなトンカツ、甘みと酸味が混じり合うソースは絶妙でご飯と合います。昔ながらの洋食を想起させる、クセになるカツ丼です。

一般的なトンカツのように切られた状態ではなく、薄めのカツが3枚豪快に重なって出てくる。そのままでは食べるのに邪魔なので、何枚かふたに移してから食べるのが作法。薄くスライスしたロース肉にきめ細かいパン粉をまぶし、ラードヘッドで揚げ、ウスターソースに各種香辛料を加えた特製ダレに漬けて、熱いご飯にのせる。サクッとしたジューシーなトンカツ、甘みと酸味が混じり合うソースは絶妙でご飯と合います。昔ながらの洋食を想起させる、クセになるカツ丼です。