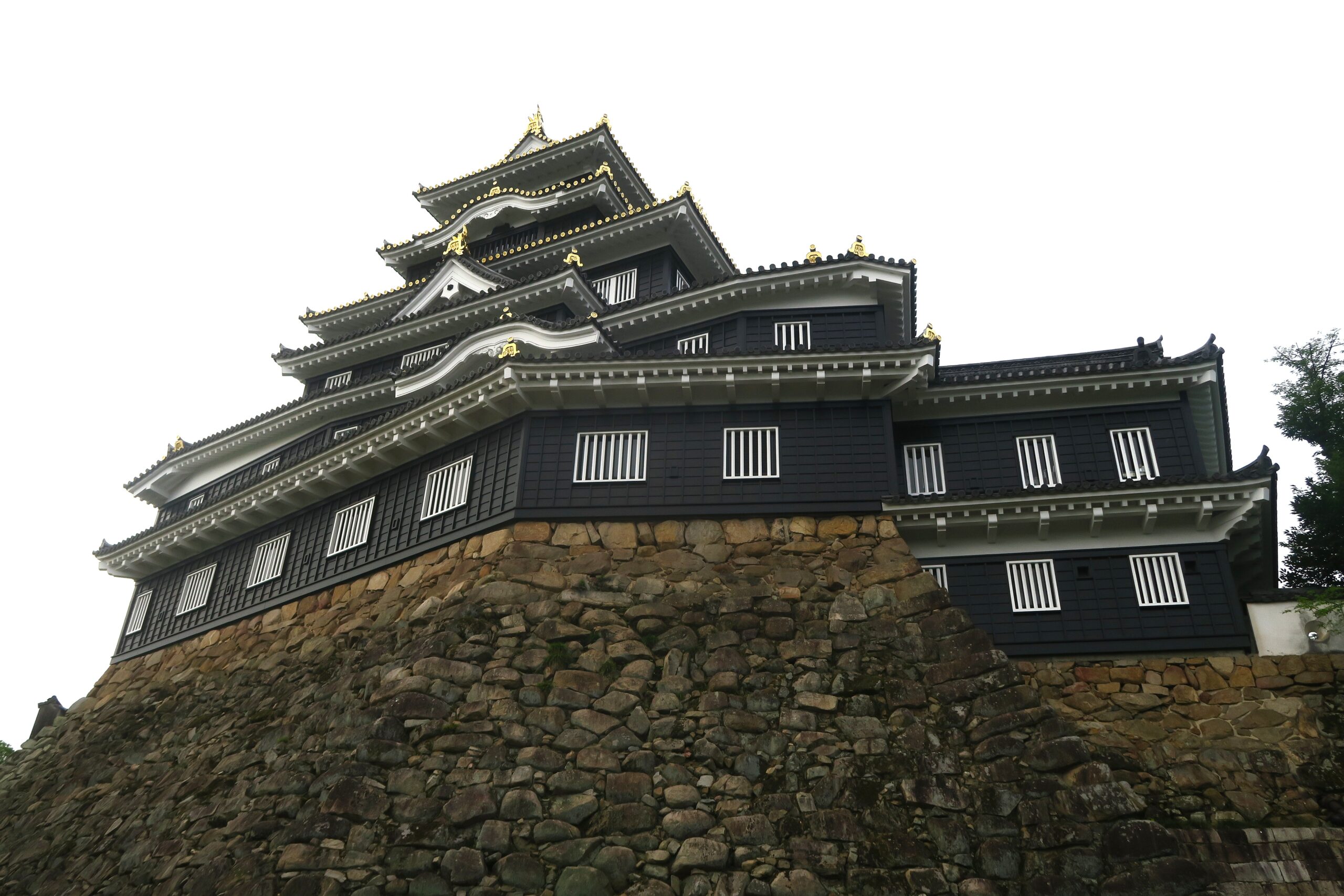

令和4年(2022)11月令和の大改修を終えた黒い壁に金箔瓦が輝く、金鳥城こと岡山城。慶長2年(1597)に宇喜多秀家によって築かれ、その後、小早川秀秋、池田氏12代へと受け継がれましたが、昭和20年(1945)の岡山空襲で焼失し、昭和41年(1966)に再建。外壁を塗り直して焼失する前の黒さが再現され、屋根の金箔瓦と合わせた「金鳥城」の異名に相応しい往時に近い姿に蘇りました。「日本100名城」のひとつで、黒い姿から鳥城の別名をもちます。城の北から南へと流れる旭川の向こうには、日本三名園の一つ「岡山後楽園」がある。外観も館内展示も眺望も全部見所で魅力満載の岡山城に出かけます。

JR岡山駅から愛称「岡電」で呼ばれる岡山の路面電車・岡山電気軌道で岡山城を目指します。岡山電気軌道は、営業距離が4.7kmと日本最短の路面電車で、岡山駅前を起点に東山線と清輝橋線の2路線があります。車両は昭和44年(1969)から運行の車両を改装したKUROで木の床など車内はレトロな雰囲気。岡山城へは、JR岡山駅南広場から少し離れたところにある電停「岡山駅前」から東山線で3つ先の電停「城下」で下車し、旭川沿いを歩くこと10分です。

日本三名園のひとつ「岡山 後楽園」南門と岡山城を結ぶのが旭川に架かる月見橋です。この月見橋から見る岡山城天守がおすすめの撮影スポットです。一級河川の旭川が天守を取り巻くように蛇行し、雄大な景観を生み出しています。この流れは、築城時に人工的につけかえられたもので、岡山城は本丸から西に向かって縄張りされ、城下町は西側に展開しています。そのため東側にある旭川を城の背後にあたる北側を流れるように改修して天然の外堀として活用したのです。

日本三名園のひとつ「岡山 後楽園」南門と岡山城を結ぶのが旭川に架かる月見橋です。この月見橋から見る岡山城天守がおすすめの撮影スポットです。一級河川の旭川が天守を取り巻くように蛇行し、雄大な景観を生み出しています。この流れは、築城時に人工的につけかえられたもので、岡山城は本丸から西に向かって縄張りされ、城下町は西側に展開しています。そのため東側にある旭川を城の背後にあたる北側を流れるように改修して天然の外堀として活用したのです。

今の岡山城付近には旭川の流域に岡山、石山、天神山という3っの丘がありました。その石山にあった城を手に入れて本拠地とし、岡山の地を戦国の表舞台に立たせたのは宇喜多直家でした。その子の秀家は、岡山の丘に本丸を定め、今に残る岡山城を築き、旭川が城の北や東を守るように整え、南や西に水堀を造り、堀の間に南北に長い城下町をつくりあげました。こうして今に続く中心市街地の原型ができ、岡山の名が、市名、県名となる礎となったのです。

今の岡山城付近には旭川の流域に岡山、石山、天神山という3っの丘がありました。その石山にあった城を手に入れて本拠地とし、岡山の地を戦国の表舞台に立たせたのは宇喜多直家でした。その子の秀家は、岡山の丘に本丸を定め、今に残る岡山城を築き、旭川が城の北や東を守るように整え、南や西に水堀を造り、堀の間に南北に長い城下町をつくりあげました。こうして今に続く中心市街地の原型ができ、岡山の名が、市名、県名となる礎となったのです。

岡山城は天正18年(1590)から豊臣秀吉の指導のもと宇喜多秀家によって築き始め慶長2年(1597)に竣工しました。豊臣秀吉の猶子となり、前田利家の娘で秀吉の養女・豪姫と結婚し、若くして五大老に就任した秀家の57万石の大大名にふさわしい居城として整備された山陽路を代表する城のひとつです。関ヶ原合戦後は秀家に変わり小早川秀秋、小早川家の断絶後は池田忠継が入城、寛永9年(1632)に池田光仲との国替えで池田光政が入り、岡山城は幕末まで光政系池田家の居城となりました。

場内に残る石垣は、ほとんどが小早川時代、もしくは池田時代に築かれたものです。宇喜多時代はほぼ加工しないまま積み上げた荒々しい野面積みの石垣です。小早川・池田時代は平面を平らに加工した打込接。秀家が築いたゴツゴツした趣のある石垣に対して、たとえば池田忠雄が1620年代に築いた石垣は、石材が成形され、整然とした印象を受けます。

場内に残る石垣は、ほとんどが小早川時代、もしくは池田時代に築かれたものです。宇喜多時代はほぼ加工しないまま積み上げた荒々しい野面積みの石垣です。小早川・池田時代は平面を平らに加工した打込接。秀家が築いたゴツゴツした趣のある石垣に対して、たとえば池田忠雄が1620年代に築いた石垣は、石材が成形され、整然とした印象を受けます。

天守台は宇喜多秀家が慶長2年(1597)までに築いた高さ14.9mの石垣です。自然の石を用い、平面が不等辺五角形をしているのが特徴です。この場所は元々あった岡山という名の丘の端にあたり、石垣はその堅い崖面に支えられています。塩蔵下の石垣はせり出してきた元の高石垣を補強する目的で、江戸時代の1688~1703年に築かれました。丁寧に面を整えた石を横に積み、最上段の石は角を丸く加工しているのが特徴です。

本丸は下の段、中の段、本段とあり、天守台石垣に沿って下の段を廻ります。六十一雁木上門(要害門)は城の裏手、旭川側に通じる門で、雁木とは階段のことです。元は61段あったことに由来する名といわれています。石段の下にはさらに櫓門があり守りを固めていました。これは池田家が新たな城主となり、下の段を大がかりに整備した時に築かれた石垣です。、柱状の大石を立てて組み込んだ部分が特徴的です。

本丸は下の段、中の段、本段とあり、天守台石垣に沿って下の段を廻ります。六十一雁木上門(要害門)は城の裏手、旭川側に通じる門で、雁木とは階段のことです。元は61段あったことに由来する名といわれています。石段の下にはさらに櫓門があり守りを固めていました。これは池田家が新たな城主となり、下の段を大がかりに整備した時に築かれた石垣です。、柱状の大石を立てて組み込んだ部分が特徴的です。

本丸東側の高石垣は宇喜多秀家が築いた緩やかなカーブを描く石垣の隅部に、小早川秀秋が石垣を継ぎ足して直線的に改修した跡が観察できます。秀家は安定性の高い大型の石材をきっちり積んでいる(左側)のに対し、秀秋は丸みの強い石材をおおまかにつんでいます。

本丸東側の高石垣は宇喜多秀家が築いた緩やかなカーブを描く石垣の隅部に、小早川秀秋が石垣を継ぎ足して直線的に改修した跡が観察できます。秀家は安定性の高い大型の石材をきっちり積んでいる(左側)のに対し、秀秋は丸みの強い石材をおおまかにつんでいます。

最大の見どころの宇喜多秀家が築いた本丸本段南東部の高石垣の野面積みの石垣は、関ヶ原合戦前の慶長2年(1597)までに積まれた石垣としては全国トップクラスの高さです。左手西寄りは、石垣が3m近くも埋もれていて、本来の高さ15.6mにも及びます。左手側の隅部が岩盤の高まりに載っているのも見どころです。

最大の見どころの宇喜多秀家が築いた本丸本段南東部の高石垣の野面積みの石垣は、関ヶ原合戦前の慶長2年(1597)までに積まれた石垣としては全国トップクラスの高さです。左手西寄りは、石垣が3m近くも埋もれていて、本来の高さ15.6mにも及びます。左手側の隅部が岩盤の高まりに載っているのも見どころです。

下の段広場から眺める。下の段の南側から中の段の表書院へ通じる櫓門があった鉄門跡の前には、供腰掛が復元されています。岡山城に登城した藩士らの付き人が、主人の用事が住むまで待機する場所です。

下の段広場から眺める。下の段の南側から中の段の表書院へ通じる櫓門があった鉄門跡の前には、供腰掛が復元されています。岡山城に登城した藩士らの付き人が、主人の用事が住むまで待機する場所です。

階段を上がった先にあったのが鉄門。「くろがね」は鉄のことで、木の部分を鉄板でおおったいかめしい門だったためこの名がつきました。写真手前が小早川家から池田家初期のころの石垣で、右が宇喜多秀家の頃で年代の違う城主が築いた石垣が見られます。

階段を上がった先にあったのが鉄門。「くろがね」は鉄のことで、木の部分を鉄板でおおったいかめしい門だったためこの名がつきました。写真手前が小早川家から池田家初期のころの石垣で、右が宇喜多秀家の頃で年代の違う城主が築いた石垣が見られます。

内堀に架かる目安橋を渡った南側に本丸入口があり虎口を形成しています。正面には城主の威厳を誇示するため、巨大な鏡石が使われています。幅3.4m、高さは4.1mもあります。

内堀に架かる目安橋を渡った南側に本丸入口があり虎口を形成しています。正面には城主の威厳を誇示するため、巨大な鏡石が使われています。幅3.4m、高さは4.1mもあります。

石垣には城主の威厳や権力を誇示するため巨石が使われています。最大で高さ4.1m、幅3.4msw、厚みにない板石を立てたものです。池田家が城主になった頃に築かれたと考えられています。

石垣には城主の威厳や権力を誇示するため巨石が使われています。最大で高さ4.1m、幅3.4msw、厚みにない板石を立てたものです。池田家が城主になった頃に築かれたと考えられています。

虎口をでると大納戸櫓跡を南西の隅にして左右に中の段の石垣を廻らせています。本丸の大手を守る要となる三重四階建てで天守に次ぐ城内最大の櫓でした。宇喜多直家の整備した亀山城(沼城)から移築したとの伝承もあり、壁には黒い下見板張りが張られていたようです。石垣は関ヶ原合戦後に小早川秀秋が築き、池田家が大幅に改修したとみられます。加工をあまり施さない自然石を用いていますが、上にいくほど傾斜が強くなるのが特徴です。

虎口をでると大納戸櫓跡を南西の隅にして左右に中の段の石垣を廻らせています。本丸の大手を守る要となる三重四階建てで天守に次ぐ城内最大の櫓でした。宇喜多直家の整備した亀山城(沼城)から移築したとの伝承もあり、壁には黒い下見板張りが張られていたようです。石垣は関ヶ原合戦後に小早川秀秋が築き、池田家が大幅に改修したとみられます。加工をあまり施さない自然石を用いていますが、上にいくほど傾斜が強くなるのが特徴です。

中の段南西部の石垣は、小早川秀秋が築き、次の池田忠継の時に改修された石垣です。あまり加工していない石材を緩い角度に積むのが特徴で、高さは11mあります。右奥には大納戸櫓の石垣が接し、左には1620年代に池田忠雄が築いた切石積みの石垣が接しています。ここには三階建ての伊部櫓があり、城外側からは1階が石垣に隠れ2階建てにみえました。備前焼で栄えていた伊部村にちなんだ櫓とも言われます。大納戸櫓と伊部櫓の間には長さ37m、幅4mの平屋の多聞櫓が建っていました。外向きの壁には下見板が張られ、格子窓や石落としがありました。写真の赤いところが多門櫓があった場所です。

中の段南西部の石垣は、小早川秀秋が築き、次の池田忠継の時に改修された石垣です。あまり加工していない石材を緩い角度に積むのが特徴で、高さは11mあります。右奥には大納戸櫓の石垣が接し、左には1620年代に池田忠雄が築いた切石積みの石垣が接しています。ここには三階建ての伊部櫓があり、城外側からは1階が石垣に隠れ2階建てにみえました。備前焼で栄えていた伊部村にちなんだ櫓とも言われます。大納戸櫓と伊部櫓の間には長さ37m、幅4mの平屋の多聞櫓が建っていました。外向きの壁には下見板が張られ、格子窓や石落としがありました。写真の赤いところが多門櫓があった場所です。

月見櫓は、岡山城を構成する一二三の段の二段目にあたる中の段北西角を固める隅櫓です。池田忠雄が元和6年(1620)に築いた石垣で、隅は算木積み、石材は白味の強い花崗岩で、瀬戸内海に浮かぶ犬島で切り出されたものと見られます。城外側から見ると2階建てですが城内側から見ると3階建てです。月見櫓を見上げると、表面を鉄板で覆われ、下部に石落としのついた出窓が見えます。月見櫓につながる北と西に石垣に最上段には、内側から鉄砲で狙い撃ちするためのすき間がくりぬかれた銃眼石があり、櫓と一体で軍備を高めていました。

月見櫓は、岡山城を構成する一二三の段の二段目にあたる中の段北西角を固める隅櫓です。池田忠雄が元和6年(1620)に築いた石垣で、隅は算木積み、石材は白味の強い花崗岩で、瀬戸内海に浮かぶ犬島で切り出されたものと見られます。城外側から見ると2階建てですが城内側から見ると3階建てです。月見櫓を見上げると、表面を鉄板で覆われ、下部に石落としのついた出窓が見えます。月見櫓につながる北と西に石垣に最上段には、内側から鉄砲で狙い撃ちするためのすき間がくりぬかれた銃眼石があり、櫓と一体で軍備を高めていました。

小納戸櫓台下の石垣は池田忠雄が1620年代に築いた石垣で、搦め手(裏手)の廊下門を守る小納戸櫓が建っていました。月見櫓の下まで続く石垣は犬島から切り出したと見られます。

小納戸櫓台下の石垣は池田忠雄が1620年代に築いた石垣で、搦め手(裏手)の廊下門を守る小納戸櫓が建っていました。月見櫓の下まで続く石垣は犬島から切り出したと見られます。

下の段から廊下門をくぐって中の段へ。門の上に敵を迎え撃つための上屋があり、本殿の御殿(城主の住居)と一段低い中の段の表書院(政治の場)を結ぶ渡り廊下とつながり、城主専用の廊下として使われたため廊下門と呼ばれていました。昭和41年(1966)に再建されました。手前の石垣が小納戸櫓台

下の段から廊下門をくぐって中の段へ。門の上に敵を迎え撃つための上屋があり、本殿の御殿(城主の住居)と一段低い中の段の表書院(政治の場)を結ぶ渡り廊下とつながり、城主専用の廊下として使われたため廊下門と呼ばれていました。昭和41年(1966)に再建されました。手前の石垣が小納戸櫓台

月見櫓は、元和6年(1620)に池田忠雄が城郭整備で築いた現存する櫓で、上下で様式が違い、戦に備えつつ装飾も美しい、和戦両様の特徴をもつ。構造は、一部地下付きの塗籠造り本瓦葺き二階建てで、城外(北西)から眺めると二層の望楼型、城内(南東)側から眺めると三層の層塔型を呈しています。規模は地階と1階が桁行東西9・79m梁間南北7.94m、二階が方形で桁行・梁間とも5.03m、棟高13.76mです。地階は1階床下の貯蔵場所であり、1階の床張りが1階に通じる仕組みです。1階は、西南が唐破風造りの出格子窓、北面が片流式屋根を持つ出格子窓を設け、共に石落としを組み込んで、敵を監視、迎撃するための臨戦の備えをなしています。入口南面西寄りにあり、2階、西面の初層屋根の妻部に千鳥破風の格子窓、西壁に引き違い窓、北面の踊場北窓の唐破風造りの武者窓、北壁に引き違い窓を設けて、1階同様に城外への備えを厳しくしています。その一方で、二階の場内側の東面と南面には雨戸を持った手摺付きの縁側が廻り、内側に明り障子を立てるなど日常生活向けの御殿仕様となっていて、月見をはじめととした四季の眺望を楽しんだり、小宴を催すのに格好の構造となっています。

月見櫓は、元和6年(1620)に池田忠雄が城郭整備で築いた現存する櫓で、上下で様式が違い、戦に備えつつ装飾も美しい、和戦両様の特徴をもつ。構造は、一部地下付きの塗籠造り本瓦葺き二階建てで、城外(北西)から眺めると二層の望楼型、城内(南東)側から眺めると三層の層塔型を呈しています。規模は地階と1階が桁行東西9・79m梁間南北7.94m、二階が方形で桁行・梁間とも5.03m、棟高13.76mです。地階は1階床下の貯蔵場所であり、1階の床張りが1階に通じる仕組みです。1階は、西南が唐破風造りの出格子窓、北面が片流式屋根を持つ出格子窓を設け、共に石落としを組み込んで、敵を監視、迎撃するための臨戦の備えをなしています。入口南面西寄りにあり、2階、西面の初層屋根の妻部に千鳥破風の格子窓、西壁に引き違い窓、北面の踊場北窓の唐破風造りの武者窓、北壁に引き違い窓を設けて、1階同様に城外への備えを厳しくしています。その一方で、二階の場内側の東面と南面には雨戸を持った手摺付きの縁側が廻り、内側に明り障子を立てるなど日常生活向けの御殿仕様となっていて、月見をはじめととした四季の眺望を楽しんだり、小宴を催すのに格好の構造となっています。

その前面には築城時の石垣が保存される表書院跡があります。岡山藩の政治が行われた御殿で、大小60を超える部屋がありました。発掘調査で出土した建物の礎石などの遺構は地下に保存し、地表には建物の位置や間取り、泉水などを表示しています。

その前面には築城時の石垣が保存される表書院跡があります。岡山藩の政治が行われた御殿で、大小60を超える部屋がありました。発掘調査で出土した建物の礎石などの遺構は地下に保存し、地表には建物の位置や間取り、泉水などを表示しています。

登城してきた家臣たちは、南東の玄関から入り、広い廊下を通って奥へ進み、それぞれの所定の部屋で働きました。藩主は、住居である本殿の御殿から渡り廊下を下って、北西の招雲閣に入り、南座敷で政務を行っていました。泉水のある中庭、数寄屋(茶屋)が建っていました。写真は表書院の中庭にあった泉水を復元しています。北東の井戸から備前焼の土管で水を引き、水が漏れないように底に漆喰を貼って、中の島からその水が湧き出る仕組みでした。

登城してきた家臣たちは、南東の玄関から入り、広い廊下を通って奥へ進み、それぞれの所定の部屋で働きました。藩主は、住居である本殿の御殿から渡り廊下を下って、北西の招雲閣に入り、南座敷で政務を行っていました。泉水のある中庭、数寄屋(茶屋)が建っていました。写真は表書院の中庭にあった泉水を復元しています。北東の井戸から備前焼の土管で水を引き、水が漏れないように底に漆喰を貼って、中の島からその水が湧き出る仕組みでした。

本段に上る入口として防備を高めた大型の城門が不明門です。本段には藩主が暮らす御殿があり、限られた人しか入れませんでした。江戸時代藩主の移動は天守近くにあった渡り廊下で行われたといい、よってこの門は普段閉ざされていたことから不明門の名があります。昭和41年(1966)に再建されました。

本段に上る入口として防備を高めた大型の城門が不明門です。本段には藩主が暮らす御殿があり、限られた人しか入れませんでした。江戸時代藩主の移動は天守近くにあった渡り廊下で行われたといい、よってこの門は普段閉ざされていたことから不明門の名があります。昭和41年(1966)に再建されました。

岡山城の天守は、織田信長の安土城や豊臣秀吉の大阪城がそうであったといわれるように、外壁は黒塗りの下見板で覆われ、鳥城の別名があり、築城時には、城内の主要な建物の随所に金箔瓦が用いられ、豊臣政権下の有力大名である威厳を示しており、これにより金鳥城よも呼ばれています。

岡山城の天守は、織田信長の安土城や豊臣秀吉の大阪城がそうであったといわれるように、外壁は黒塗りの下見板で覆われ、鳥城の別名があり、築城時には、城内の主要な建物の随所に金箔瓦が用いられ、豊臣政権下の有力大名である威厳を示しており、これにより金鳥城よも呼ばれています。

さらに天守閣は1階と2階が珍しい左右非対称の不等辺五角形で上階が正方形の3層6階建て。織田信長の安土城を模したという説もありますが、土台になった岡山の丘のもともとの地盤にあわせたためといわれています。さらに西側には付櫓として塩蔵が付属し、天守への入口がありました。

さらに天守閣は1階と2階が珍しい左右非対称の不等辺五角形で上階が正方形の3層6階建て。織田信長の安土城を模したという説もありますが、土台になった岡山の丘のもともとの地盤にあわせたためといわれています。さらに西側には付櫓として塩蔵が付属し、天守への入口がありました。

天守は昭和20年(1945)6月29日の岡山空襲でで焼失しましたが昭和41年(1966)に再建され令和4年(2022)11月に令和の大改修を終え、よりいっそう往時に近い姿に甦りました。外観だけでなく内装も一新され、出入口のあるB1階には、精密な岡山城の本丸模型や絵図を展示しています。

天守は昭和20年(1945)6月29日の岡山空襲でで焼失しましたが昭和41年(1966)に再建され令和4年(2022)11月に令和の大改修を終え、よりいっそう往時に近い姿に甦りました。外観だけでなく内装も一新され、出入口のあるB1階には、精密な岡山城の本丸模型や絵図を展示しています。

5階では城下町の形成過程を表現したプロジェクションマッピングや3階の関ヶ原の戦いを描いたシアターなど、最新技術を駆使した展示が充実。貴重な文化財も組み合わせながら、知的好奇心を刺激する展示になっています。写真は秀吉の意思をつぎ、西軍の中心として活躍した宇喜多秀家の甲冑。

5階では城下町の形成過程を表現したプロジェクションマッピングや3階の関ヶ原の戦いを描いたシアターなど、最新技術を駆使した展示が充実。貴重な文化財も組み合わせながら、知的好奇心を刺激する展示になっています。写真は秀吉の意思をつぎ、西軍の中心として活躍した宇喜多秀家の甲冑。

最上階の6階には伝統的なアーチ状の華頭窓や、和紙に装飾した唐紙の壁を再現。装飾性の高い華頭窓は、城の格式の高さを感じさせます。城主になった気分で、眼下を流れる旭川や岡山後楽園、岡山市街地を一望します。

最上階の6階には伝統的なアーチ状の華頭窓や、和紙に装飾した唐紙の壁を再現。装飾性の高い華頭窓は、城の格式の高さを感じさせます。城主になった気分で、眼下を流れる旭川や岡山後楽園、岡山市街地を一望します。

岡山城には合わせて8個の金鯱瓦が上げられています。鯱は顔が虎、姿は魚といわれる想像上の動物で、鯱鉾はそれをかたどった飾りのこと。口から水を吹き出し、災いや火を消してくれるという伝説から、重要な建物に火除けの守り神として、飾られりようになりました。瓦に金箔を貼る時、漆が接着剤となりました。

岡山城には合わせて8個の金鯱瓦が上げられています。鯱は顔が虎、姿は魚といわれる想像上の動物で、鯱鉾はそれをかたどった飾りのこと。口から水を吹き出し、災いや火を消してくれるという伝説から、重要な建物に火除けの守り神として、飾られりようになりました。瓦に金箔を貼る時、漆が接着剤となりました。

月見橋を渡ると後楽園がある。後楽園は旭川を挟んだ本丸の北に位置し、園の北方に土塁が配置されるなど出城の役割も担っていたと思われます。近年、藩主が城から舟で訪れるときに使った「御舟入」跡が発掘されました。

月見橋を渡ると後楽園がある。後楽園は旭川を挟んだ本丸の北に位置し、園の北方に土塁が配置されるなど出城の役割も担っていたと思われます。近年、藩主が城から舟で訪れるときに使った「御舟入」跡が発掘されました。

後楽園は、貞享4年(1687)に岡山藩2代目藩主・池田綱政の命を受けた津田永忠の指揮のもと、元禄13年(1700)に一応の完成をみた回遊式庭園で、当時の状態をさほど変えずに残る貴重な史跡です。殿様の憩いの場として造られた大名庭園は、緑が美しい芝の緑地に、曲水や沢の池、唯心山などを美しく配置し、沢の池の向こうには借景に岡山城の姿も。

後楽園は、貞享4年(1687)に岡山藩2代目藩主・池田綱政の命を受けた津田永忠の指揮のもと、元禄13年(1700)に一応の完成をみた回遊式庭園で、当時の状態をさほど変えずに残る貴重な史跡です。殿様の憩いの場として造られた大名庭園は、緑が美しい芝の緑地に、曲水や沢の池、唯心山などを美しく配置し、沢の池の向こうには借景に岡山城の姿も。

正門を入って右手の建物群の中に延養亭があります。藩主が後楽園を訪れた時の居間として使われた園内で最も重要な建物です。沢の池、唯心山、借景の操山といった園内外の景勝が一望できるように作られています。

正門を入って右手の建物群の中に延養亭があります。藩主が後楽園を訪れた時の居間として使われた園内で最も重要な建物です。沢の池、唯心山、借景の操山といった園内外の景勝が一望できるように作られています。

沢の池の畔には慈眼堂があります。池田綱政が元禄10年(1697)藩内と平安と池田家の安泰を願って建立した観音堂です。境内には花崗岩を三十六個に割って運び、元の姿に組み上げた烏帽子岩、仁王門、板張の腰掛などが伝わっています。今は空堂となっていますが、江戸時代には歴代藩主が厚く信仰していました。

沢の池の畔には慈眼堂があります。池田綱政が元禄10年(1697)藩内と平安と池田家の安泰を願って建立した観音堂です。境内には花崗岩を三十六個に割って運び、元の姿に組み上げた烏帽子岩、仁王門、板張の腰掛などが伝わっています。今は空堂となっていますが、江戸時代には歴代藩主が厚く信仰していました。

綱政の時代には、天守から旭川を舟で下り、現・御舟入跡から駕籠で藩主の居間・延養亭に向かい、操山を借景とした眺望を楽しんでいましたが、その後築山を築き、水路をめぐらせるなど歴代藩主によって手が加えられ、回遊性も備えた庭園になりました。名称は岡山城の後ろに造られた園という意味で御後園と呼ばれていましたが、「先憂後楽」の精神に基づいて造られたと考えられることから、明治4年(1871)後楽園と改められました。

綱政の時代には、天守から旭川を舟で下り、現・御舟入跡から駕籠で藩主の居間・延養亭に向かい、操山を借景とした眺望を楽しんでいましたが、その後築山を築き、水路をめぐらせるなど歴代藩主によって手が加えられ、回遊性も備えた庭園になりました。名称は岡山城の後ろに造られた園という意味で御後園と呼ばれていましたが、「先憂後楽」の精神に基づいて造られたと考えられることから、明治4年(1871)後楽園と改められました。

唯心山は、綱政の子継政が造らせた高さ約6mの築山で、平面的だった庭園が立体的な景観へと変化しました。ここからは園内が見渡せ、手前に広がる江戸時代の様子と遠くに聳える近代的なビルとの共演が楽しめます。山腹に唯心堂があり、斜面には、石組に合わせて、ツツジやサツキが植えられ、初夏には紅白の花で彩られます。

唯心山は、綱政の子継政が造らせた高さ約6mの築山で、平面的だった庭園が立体的な景観へと変化しました。ここからは園内が見渡せ、手前に広がる江戸時代の様子と遠くに聳える近代的なビルとの共演が楽しめます。山腹に唯心堂があり、斜面には、石組に合わせて、ツツジやサツキが植えられ、初夏には紅白の花で彩られます。

流店の建物は、夏でも涼しく、水をたくみに利用した眺めが特徴です。建物から流れ出す水は八橋へと進み、風情ある景色を作っています。亭舎の中央に水路を通し、中に美しい色の石を配した、全国でも珍しい建物で、簡素なたたずまいを伝えています。かつては、藩主の庭廻りの途中に立ち寄り、清らかな水の流れを眺めて休憩しました。

流店の建物は、夏でも涼しく、水をたくみに利用した眺めが特徴です。建物から流れ出す水は八橋へと進み、風情ある景色を作っています。亭舎の中央に水路を通し、中に美しい色の石を配した、全国でも珍しい建物で、簡素なたたずまいを伝えています。かつては、藩主の庭廻りの途中に立ち寄り、清らかな水の流れを眺めて休憩しました。

花葉の池には、東に花葉の滝があり、南西岸にある「大立石」は、元禄4年(1691)に池田綱政が運ばせた庭石で、大名庭園ならではの豪快さがあり、池の広さにもよく見合っています。花崗岩の巨岩を九十数個に割って運び、もとの形に組み上げたもので、当時の石工の技術の矢傘がうかがえます。

花葉の池には、東に花葉の滝があり、南西岸にある「大立石」は、元禄4年(1691)に池田綱政が運ばせた庭石で、大名庭園ならではの豪快さがあり、池の広さにもよく見合っています。花崗岩の巨岩を九十数個に割って運び、もとの形に組み上げたもので、当時の石工の技術の矢傘がうかがえます。

閑話休題で岡山名物の話を。岡山駅の駅弁といえば、「桃太郎の祭ずし」。岡山の家庭料理である「バラ寿司」を桃の家たちの容器に彩りよくまとめた目にも楽しい名物駅弁です。2018年からピンク色の彩度を上げ、さらに明るくにぎやかなイメージになりました。錦糸玉子が敷き詰められた酢飯の上にママカリやサワラの酢漬け、海老に穴子など地元で愛される海産物を中心に酢レンコンに椎茸煮、焼くき竹の子などがのせられている地域色の濃い駅弁です。どの具材もほどよく酢で締めてあり、旨味が充分にあります。

閑話休題で岡山名物の話を。岡山駅の駅弁といえば、「桃太郎の祭ずし」。岡山の家庭料理である「バラ寿司」を桃の家たちの容器に彩りよくまとめた目にも楽しい名物駅弁です。2018年からピンク色の彩度を上げ、さらに明るくにぎやかなイメージになりました。錦糸玉子が敷き詰められた酢飯の上にママカリやサワラの酢漬け、海老に穴子など地元で愛される海産物を中心に酢レンコンに椎茸煮、焼くき竹の子などがのせられている地域色の濃い駅弁です。どの具材もほどよく酢で締めてあり、旨味が充分にあります。