かつて5万石の城下町として栄えた三春の町には福聚寺などの寺社をはじめ、江戸・明治期に造られた白壁の蔵が点在し、随所にその繁栄の面影が残る“みちのくの小京都”の趣があります。中心街を流れる桜川と蔵の風情にその蔵を利用したカフェや資料館、そしてここ三春藩の旧城下町では、その佇まいに彩りを添えるのが、滝桜に負けず劣らず見事な花をつける町中の約1万本もの桜です。とりわけ枝垂れ桜の巨木が多くあります。

車を三春町役場近くの駐車場に停め、まずは町役場の裏手、桜川に沿って福聚寺を目指します。桜川に沿う道は土蔵が残り、桜川にハラハラと桜が舞います。江戸時代、三春の諸職は30余あったといわれ、味噌、醤油、酒屋、蚕物商や表具屋などが並び、それぞれが蔵を所有して火災などに備えていました。出窓に格子をはめ込んだ蔵や美しい漆喰のなまこ壁の蔵、石材が補強してある蔵などが点在する。

三春の城下町を造った室町時代の戦国武将・田村氏三代(義顕・隆顕・清顕)の墓所である福聚寺。寺は鎌倉時代の釈迦如来坐像や木造十一面観音像を所蔵します。

境内の山門右方奥にある立派な枝垂れ桜が田村氏が植えたとされる樹齢約470年の福聚寺桜。長く枝垂れた枝に紅色の花が咲き誇る紅枝垂れ桜とソメイヨシノの2本のコントラストが特徴的で竹林の濃い緑を背景に桜が浮かび上がります。桜巡礼二番

境内の山門右方奥にある立派な枝垂れ桜が田村氏が植えたとされる樹齢約470年の福聚寺桜。長く枝垂れた枝に紅色の花が咲き誇る紅枝垂れ桜とソメイヨシノの2本のコントラストが特徴的で竹林の濃い緑を背景に桜が浮かび上がります。桜巡礼二番

町を東西に貫くメインストリート・おまつり道路に出て、昼食を町役場に近い「八文字屋 お食事処ほうろく亭」でとることに。三春庶民が使っていたブリキ製の煎り鍋「ほうろく」で焼くあつあつの「三角油揚ほうろく焼き」は、三春城の別称・鶴舞城に由来し、鶴が高く飛ぶ姿を模したもの。三春藩主が鷹狩りの際に食し賞賛した品で、ふきのとうの甘味噌が香ばしく精進料理の傑作です。江戸時代の百科事典『和漢三才図会』に「奥州三春より出づるものが細白にて美なり」と記載され、藩政時代には幕府献上品となっていた「三春素麺」を再現してセットにした三春御前が人気です。三春素麺は麺が平たくしっかりした歯応えがあります。

町を東西に貫くメインストリート・おまつり道路に出て、昼食を町役場に近い「八文字屋 お食事処ほうろく亭」でとることに。三春庶民が使っていたブリキ製の煎り鍋「ほうろく」で焼くあつあつの「三角油揚ほうろく焼き」は、三春城の別称・鶴舞城に由来し、鶴が高く飛ぶ姿を模したもの。三春藩主が鷹狩りの際に食し賞賛した品で、ふきのとうの甘味噌が香ばしく精進料理の傑作です。江戸時代の百科事典『和漢三才図会』に「奥州三春より出づるものが細白にて美なり」と記載され、藩政時代には幕府献上品となっていた「三春素麺」を再現してセットにした三春御前が人気です。三春素麺は麺が平たくしっかりした歯応えがあります。

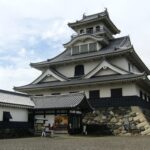

この大通りからは鶴舞城と呼ばれた三春城跡の城山公園を望め、今を盛りと咲くソメイヨシノが霞のように広がっています。三春城跡へのスタートは田村大元神社から。創建は延暦年間(782~805)で、坂上田村麻呂が征夷大将軍として東征の途中、武運長久を祈願したことに由来します。その後永正元年(1504)に田村義顕に三春移城に伴い、三春城三の丸下に移しました。因みに田村氏は坂上田村麻呂の末裔と伝わります。三春藩の御領内総社としての由緒を持つ神社で、敷地内には江戸時代の建造物が並びます。約10本ほどのソメイヨシノとシダレザクラが、荘厳な表門や本殿を桜色に染めます。

この大通りからは鶴舞城と呼ばれた三春城跡の城山公園を望め、今を盛りと咲くソメイヨシノが霞のように広がっています。三春城跡へのスタートは田村大元神社から。創建は延暦年間(782~805)で、坂上田村麻呂が征夷大将軍として東征の途中、武運長久を祈願したことに由来します。その後永正元年(1504)に田村義顕に三春移城に伴い、三春城三の丸下に移しました。因みに田村氏は坂上田村麻呂の末裔と伝わります。三春藩の御領内総社としての由緒を持つ神社で、敷地内には江戸時代の建造物が並びます。約10本ほどのソメイヨシノとシダレザクラが、荘厳な表門や本殿を桜色に染めます。

のぼりの急なお城坂を歩きます。

のぼりの急なお城坂を歩きます。

坂の途中、お城山中腹にある浪岡邸に咲く三本のシダレザクラ「お城坂枝垂桜」は幹回りが4mほどにもなる木もあり、樹高もあって圧倒されます。

坂の途中、お城山中腹にある浪岡邸に咲く三本のシダレザクラ「お城坂枝垂桜」は幹回りが4mほどにもなる木もあり、樹高もあって圧倒されます。

三春城は永正元年(1504)に田村地方を治めた戦国大名・田村義顕が、三春町の中心部の大志多山に築き、その美しい姿から舞鶴城とも呼ばれました。面積は約20万㎡で、麓から約200mの最高所に、標高407.5mの四等三角点があります。このうち、本丸や二の丸、三の丸だある中腹以上の約39500㎡が町の史跡に指定されており、また続日本100名城に選定されています。田村氏は義顕・隆顕・清顕と三代続きますが、天正14年(1586)の清顕が急死し、一人娘の夫である伊達政宗を後見に甥の宗顕が城主となり、政宗の南奥羽制覇を支えました。この間、城の周囲にたくさんの堀や土塁、石積みを築いて、仙道を代表する城砦となりました。写真は、本丸手前の二の丸の城址碑と説明板

三春城は永正元年(1504)に田村地方を治めた戦国大名・田村義顕が、三春町の中心部の大志多山に築き、その美しい姿から舞鶴城とも呼ばれました。面積は約20万㎡で、麓から約200mの最高所に、標高407.5mの四等三角点があります。このうち、本丸や二の丸、三の丸だある中腹以上の約39500㎡が町の史跡に指定されており、また続日本100名城に選定されています。田村氏は義顕・隆顕・清顕と三代続きますが、天正14年(1586)の清顕が急死し、一人娘の夫である伊達政宗を後見に甥の宗顕が城主となり、政宗の南奥羽制覇を支えました。この間、城の周囲にたくさんの堀や土塁、石積みを築いて、仙道を代表する城砦となりました。写真は、本丸手前の二の丸の城址碑と説明板

天正18年(1590)豊臣秀吉により小田原参陣の遅延を理由に奥州仕置きにより田村氏は改易されます。その後、城主の変遷を経て、寛永5年(1628)に松下長綱(松下家は豊臣秀吉が藤吉郎の頃、足軽として出仕した家)が三春藩3万石の城主となり、これまで伊達政宗や蒲生氏郷さらには上杉景勝といった東北を代表する大名の勢力下におかれ支城にひとつとしての役目を担っていた三春城も大名の居城にふさわしい瓦葺きの建物を建設し、近世城郭に変わりました。寛永21年(1644)乱心したとして松下氏が改易されると、翌正保2年に秋田俊季が5万5千石で三春藩主になり、明治維新まで秋田氏11代の居城となりました。写真は本丸にある明治39年建立の「秋田家祖先尊霊石碑」

天正18年(1590)豊臣秀吉により小田原参陣の遅延を理由に奥州仕置きにより田村氏は改易されます。その後、城主の変遷を経て、寛永5年(1628)に松下長綱(松下家は豊臣秀吉が藤吉郎の頃、足軽として出仕した家)が三春藩3万石の城主となり、これまで伊達政宗や蒲生氏郷さらには上杉景勝といった東北を代表する大名の勢力下におかれ支城にひとつとしての役目を担っていた三春城も大名の居城にふさわしい瓦葺きの建物を建設し、近世城郭に変わりました。寛永21年(1644)乱心したとして松下氏が改易されると、翌正保2年に秋田俊季が5万5千石で三春藩主になり、明治維新まで秋田氏11代の居城となりました。写真は本丸にある明治39年建立の「秋田家祖先尊霊石碑」

近世の城は本丸・二の丸・三の丸を中心に形成され、本丸は、上下段に分れていて、東側の上の段には、本丸御殿が建てられ、君臣が一堂に会する広間と台所、藩主の控室となる御座之間という3棟の茅葺きの建物を廊下で結んだ構造でした。広間は桁行16間に梁行6間、高さ約12.6mの巨大な建物です。御座之間の東側に付く縁側は、大広間で続き、領内の山々が遠望できました。

近世の城は本丸・二の丸・三の丸を中心に形成され、本丸は、上下段に分れていて、東側の上の段には、本丸御殿が建てられ、君臣が一堂に会する広間と台所、藩主の控室となる御座之間という3棟の茅葺きの建物を廊下で結んだ構造でした。広間は桁行16間に梁行6間、高さ約12.6mの巨大な建物です。御座之間の東側に付く縁側は、大広間で続き、領内の山々が遠望できました。

下の段には、天守に準ずる三階櫓と両脇に石垣を配した櫓門の表門、多門櫓状の長屋から連なる石垣の上に架した渡櫓門の裏門といった大型の建築物が平場の縁を巡るように建てられ、城下からは豪壮な城を仰ぎ見ることができたと推測されます。戦国時代は上段が本丸、下段が二の丸でした。本丸西端の高い断崖の上に建つ三階櫓は、各層の屋根の向きを互い違いに重ね上げた高さ12.7mの望楼型の美しい三層の櫓であったと推測され、三階櫓跡のところからは、三春市街地を見渡すことが出来ます。

下の段には、天守に準ずる三階櫓と両脇に石垣を配した櫓門の表門、多門櫓状の長屋から連なる石垣の上に架した渡櫓門の裏門といった大型の建築物が平場の縁を巡るように建てられ、城下からは豪壮な城を仰ぎ見ることができたと推測されます。戦国時代は上段が本丸、下段が二の丸でした。本丸西端の高い断崖の上に建つ三階櫓は、各層の屋根の向きを互い違いに重ね上げた高さ12.7mの望楼型の美しい三層の櫓であったと推測され、三階櫓跡のところからは、三春市街地を見渡すことが出来ます。

本丸の裏門跡外そばに残る石垣は会津藩主蒲生領時代に積まれたと考えられる石垣。

本丸の裏門跡外そばに残る石垣は会津藩主蒲生領時代に積まれたと考えられる石垣。

本丸北側の裏門を出て下ると、城の表門にあたる追手に対して、裏となる搦手門で、ここを出ると藩主祈願時のひとつ宝来寺にでます。左手の土塀は、背後の斜面を登って本丸まで続いていて、三春城の北側を守る要所でした。

本丸北側の裏門を出て下ると、城の表門にあたる追手に対して、裏となる搦手門で、ここを出ると藩主祈願時のひとつ宝来寺にでます。左手の土塀は、背後の斜面を登って本丸まで続いていて、三春城の北側を守る要所でした。

藩主は西麓(現三春小学校の場所)に屋敷を構え、そこで政治を行っていました。写真は安永年間、7代藩主秋田倩季により、藩士子弟の教育を目的として設けられた藩講所の表門で、倩季の筆による明徳堂の扁額を掲げていることから明徳門と呼ばれています。戦後、歴史民俗資料館下の駐車場から追手門があった三春小学校入口に移され、小学校の校門として親しまれています。

藩主は西麓(現三春小学校の場所)に屋敷を構え、そこで政治を行っていました。写真は安永年間、7代藩主秋田倩季により、藩士子弟の教育を目的として設けられた藩講所の表門で、倩季の筆による明徳堂の扁額を掲げていることから明徳門と呼ばれています。戦後、歴史民俗資料館下の駐車場から追手門があった三春小学校入口に移され、小学校の校門として親しまれています。