北海道の南端に位置し、幕末に国際貿易港として開港した函館は、北海道の西洋文化の窓口として栄えた歴史ある港町。明治、大正、昭和の香りが、モノクロームの時間軸を超えて緩やかに異国情緒ただよう懐かしい街。洋館や教会の並ぶ異国的町並み、赤レンガ倉庫のある港、石畳の坂道や夜景など、目に映る鮮やかな風景は本当に美しく、函館の町を歩くとそんな想いにとらわれます。また街並みに溶け込むように走る路面電車は、函館駅前を通る「湯の川~谷地頭」と「湯の川~函館どっく前」の2線路があり、十字街停車場で分岐する。沿線に温泉や史跡などの観光名所が点在し、歴史的景観地域である西部地区の散策にも便利です。路面電車のゆらゆら揺られ、ミシュラン・グリーンガイド・ジャポンおすすめの多彩な魅力の函館の町を行ったり来たりします。旬のイカやウニなど、舌も大満足の出合いが待っています。

旅の始まりはご当地グルメから。津軽海峡や噴火湾など、北海道有数の好漁場に囲まれた函館では、海産物を堪能したい。特に目の前で獲れるイカは必食。北の玄関口「函館駅」から目と鼻の先に位置する「函館朝市」は、昭和20年(1945)、現在の函館駅前で行われた野菜の立ち売りが始まりで、現在では近海で水揚げされた魚介の専門店をはじめ、農産物の直売所、海鮮丼を出す飲食店など、1万坪の広大な敷地を縦横に貫く通りに大小さまざまな路面店が並び、「函館朝市ひろば」「えきに市場」「どんぶり横丁」といった施設内に店がギュッと集約されています。

旅の始まりはご当地グルメから。津軽海峡や噴火湾など、北海道有数の好漁場に囲まれた函館では、海産物を堪能したい。特に目の前で獲れるイカは必食。北の玄関口「函館駅」から目と鼻の先に位置する「函館朝市」は、昭和20年(1945)、現在の函館駅前で行われた野菜の立ち売りが始まりで、現在では近海で水揚げされた魚介の専門店をはじめ、農産物の直売所、海鮮丼を出す飲食店など、1万坪の広大な敷地を縦横に貫く通りに大小さまざまな路面店が並び、「函館朝市ひろば」「えきに市場」「どんぶり横丁」といった施設内に店がギュッと集約されています。

函館朝市の一角に立つどんぶり横丁は、平成17年にリニューアルされ、海鮮食堂10件、寿司屋一軒、物販店6軒など計20店が軒を連ねる人気スポット。このうち11軒では、ウニ、イクラ、ホタテ、ズワイガニなど、近くの漁港に揚がった、海の恵み満載の丼が楽しめる。中でも「一花亭 たびじ」でいただけるのが、さばきたてのイカを贅沢にまるごと使った活いか踊り丼です。

函館朝市の一角に立つどんぶり横丁は、平成17年にリニューアルされ、海鮮食堂10件、寿司屋一軒、物販店6軒など計20店が軒を連ねる人気スポット。このうち11軒では、ウニ、イクラ、ホタテ、ズワイガニなど、近くの漁港に揚がった、海の恵み満載の丼が楽しめる。中でも「一花亭 たびじ」でいただけるのが、さばきたてのイカを贅沢にまるごと使った活いか踊り丼です。

函館のイカには、夏から秋にかけて獲れ地元で「真イカ」と呼ばれるスルメイカと、冬から早春にかけて獲れるヤリイカがある。この真イカをいけすからすくって注文を受けてからさばく活きのいいイカは醤油をたらすと踊ります。真イカの特徴はゴロと呼ばれる肝とゲソ料理となる長い足であますところなくいただけます。キラキラと透き通ったイカの刺身は、モチモチ歯応えがありかみしめるほどに甘さが増します。ゲソは時に吸盤が吸い付いてきます。

函館のイカには、夏から秋にかけて獲れ地元で「真イカ」と呼ばれるスルメイカと、冬から早春にかけて獲れるヤリイカがある。この真イカをいけすからすくって注文を受けてからさばく活きのいいイカは醤油をたらすと踊ります。真イカの特徴はゴロと呼ばれる肝とゲソ料理となる長い足であますところなくいただけます。キラキラと透き通ったイカの刺身は、モチモチ歯応えがありかみしめるほどに甘さが増します。ゲソは時に吸盤が吸い付いてきます。

えきに市場の中央にあるのが、朝市名物イカ釣りに挑戦できる釣り堀“元祖活いか釣堀”。グルメとアミューズメントの両方を味わいたい人にはオススメ。竿を受け取って針を水槽に垂らし、イカの三角のエンベラ部分に針をひっかけて釣ります。釣れたイカはその場で捌いてもらえ食べることができます。部位によって歯応えの違いを感じながらいただきます。

えきに市場の中央にあるのが、朝市名物イカ釣りに挑戦できる釣り堀“元祖活いか釣堀”。グルメとアミューズメントの両方を味わいたい人にはオススメ。竿を受け取って針を水槽に垂らし、イカの三角のエンベラ部分に針をひっかけて釣ります。釣れたイカはその場で捌いてもらえ食べることができます。部位によって歯応えの違いを感じながらいただきます。

三方を海に囲まれた独特の地形と歴史を体感する旅は、函館駅前電停から路面電車で十字街電停に向かいます。函館市電は、明治30年(1897)の馬車鉄道の開業で、カッポカッポと馬が客車を引いていました。大正2年(1913)に事業を継承し、路面電車として運行開始し、現在は、湯の川~谷地頭と湯の川~函館どっく前の2系統、総距離10.9m、26の停車場を数えます。路面電車はノスタルジックな音を立てながら町をのんびりと走っていきます。古き街並みに、レトロな電車が走ってくるという函館の町は路面電車がよく似合う。車両は現在平成2年(1990)製の8000形などがメインで昨今は低床電車の8100形や“らっくる号”と呼ばれる超低床電車9600形など新しい車両も導入されています。

三方を海に囲まれた独特の地形と歴史を体感する旅は、函館駅前電停から路面電車で十字街電停に向かいます。函館市電は、明治30年(1897)の馬車鉄道の開業で、カッポカッポと馬が客車を引いていました。大正2年(1913)に事業を継承し、路面電車として運行開始し、現在は、湯の川~谷地頭と湯の川~函館どっく前の2系統、総距離10.9m、26の停車場を数えます。路面電車はノスタルジックな音を立てながら町をのんびりと走っていきます。古き街並みに、レトロな電車が走ってくるという函館の町は路面電車がよく似合う。車両は現在平成2年(1990)製の8000形などがメインで昨今は低床電車の8100形や“らっくる号”と呼ばれる超低床電車9600形など新しい車両も導入されています。

函館ドック前と谷地頭方面の分岐点の十字街電停の南側のレトロモダンな石造りの建物は、大正12年(1923)に造られた旧丸井今井呉服店函館支店だったもので、昭和44年(1969)まで丸井今井デパートととして営業しており、大理石の手摺や手動開閉扉のエレベーターなどが残ります。今は函館市地域交流まちづくりセンターになっていて、観光案内コーナーやカフェ、イベント空間がある十字街のランドマークです。

函館ドック前と谷地頭方面の分岐点の十字街電停の南側のレトロモダンな石造りの建物は、大正12年(1923)に造られた旧丸井今井呉服店函館支店だったもので、昭和44年(1969)まで丸井今井デパートととして営業しており、大理石の手摺や手動開閉扉のエレベーターなどが残ります。今は函館市地域交流まちづくりセンターになっていて、観光案内コーナーやカフェ、イベント空間がある十字街のランドマークです。

十字街から宝来町電停へと続く銀座通りは、かつて花街として栄えた華やかな歴史が刻まれた大正モダンな耐火建築など当時を偲ばせる建築物が点在する通りです。北洋漁業の基地として栄えた函館は、江戸末期から北海道の中心地で、明治後期には、その人口は仙台を抜き、東京以北最大の都市へと発展してきました。明治4年(1871)には、横浜―函館間の定期航路が開かれ、都会を席捲した最先端の文化が流入するのも早かったに違いないのです。昭和の初めには約100軒のカフェーをはじめ、料亭や劇場などが軒を連ねる華やかな通りを、ボブカットに釣り鐘型の帽子をかぶり、ワンピースを着こなしたモダンガールたちがハイジールで闊歩していたり、エプロンを身に着けたウェートレスたちが忙しく立ち働き、隣接するビジネス街からモボ・モガが押し寄せる大正から昭和初期の銀座通りの風景が目に浮かびます。

十字街から宝来町電停へと続く銀座通りは、かつて花街として栄えた華やかな歴史が刻まれた大正モダンな耐火建築など当時を偲ばせる建築物が点在する通りです。北洋漁業の基地として栄えた函館は、江戸末期から北海道の中心地で、明治後期には、その人口は仙台を抜き、東京以北最大の都市へと発展してきました。明治4年(1871)には、横浜―函館間の定期航路が開かれ、都会を席捲した最先端の文化が流入するのも早かったに違いないのです。昭和の初めには約100軒のカフェーをはじめ、料亭や劇場などが軒を連ねる華やかな通りを、ボブカットに釣り鐘型の帽子をかぶり、ワンピースを着こなしたモダンガールたちがハイジールで闊歩していたり、エプロンを身に着けたウェートレスたちが忙しく立ち働き、隣接するビジネス街からモボ・モガが押し寄せる大正から昭和初期の銀座通りの風景が目に浮かびます。

湾岸は幕末から埋め立てられ、港沿いにレトロな赤レンガ倉庫が立ち並ぶベイエリアにある金森赤レンガ倉庫で港町の風情を楽しみます。始まりは明治2年(1869)に市内で輸入品を扱う金森洋物店を開業し、海産物を商うなどして巨万の富を得た渡邊熊四郎(函館四天王の一人)が礎を築いた営業倉庫の数々。昭和58年(1983)公開の高倉健が寡黙な居酒屋店主を好演した映画「居酒屋兆治」や古くは昭和34年(1959)公開、小林旭の「ギターを持った渡り鳥」でもロケ地となった場所です。

現在ベイエリアに立つレンガ倉庫は、明治40年(1907)の函館大火後の明治42年(1909)に再建されたもので、赤レンガ倉庫群を利用した複合施設にはショップやレストラン、ビヤホールなどがある。平成6年には大掛かりな改装が行われ、ショッピングモールは3棟に分かれていて、赤レンガのチャペルを併設したBAY HAKODATE、インポート品などを扱う雑貨店が集まる金森洋物店、昔懐かしい雰囲気の店が揃った函館ヒストリープラザがあります。

現在ベイエリアに立つレンガ倉庫は、明治40年(1907)の函館大火後の明治42年(1909)に再建されたもので、赤レンガ倉庫群を利用した複合施設にはショップやレストラン、ビヤホールなどがある。平成6年には大掛かりな改装が行われ、ショッピングモールは3棟に分かれていて、赤レンガのチャペルを併設したBAY HAKODATE、インポート品などを扱う雑貨店が集まる金森洋物店、昔懐かしい雰囲気の店が揃った函館ヒストリープラザがあります。

二十間坂道沿いには旧函館郵便局を利用した施設・はこだて明治館。連続するアーチ窓が美しい煉瓦造りの建物は、明治44年(1911)建造。左右の2階建て棟に挟まれた中央部は吹き抜けで、木材を三角形に組んで屋根を支える構造(トラスト構造)が見られます。館内には、ガラス製品、オルゴール、函館生まれのワインの専門店などが並びます。

二十間坂道沿いには旧函館郵便局を利用した施設・はこだて明治館。連続するアーチ窓が美しい煉瓦造りの建物は、明治44年(1911)建造。左右の2階建て棟に挟まれた中央部は吹き抜けで、木材を三角形に組んで屋根を支える構造(トラスト構造)が見られます。館内には、ガラス製品、オルゴール、函館生まれのワインの専門店などが並びます。

明治42年(1909)再建のツタの絡んだ金森レンガ倉庫内にある函館ビヤホール。天井最高部13mの開放的な空間で飲む“はこだてビール”は、函館山の地下水を100%使用したオリジナル地ビール。工場併設なのでできたてのビールが楽しめます。

明治42年(1909)再建のツタの絡んだ金森レンガ倉庫内にある函館ビヤホール。天井最高部13mの開放的な空間で飲む“はこだてビール”は、函館山の地下水を100%使用したオリジナル地ビール。工場併設なのでできたてのビールが楽しめます。

ベイエリアを楽しんだので、函館山山麓の坂の町・元町へ。安政6年(1859)の開港に伴い、さまざまな西洋文化の入口となった函館。現在の元町地区には、開港後まもなくイギリスやロシアの領事館などが建てられたほか、日本人の住宅も一階が和風、2階が洋風という和様折衷の建物が流行しました。(海から見ると全て洋館に見える)伝統的建造物保存地区としてその街並みは今でも残り、異国情緒あふれる歴史散歩が楽しめます。山から海へ真っ直ぐ伸びるいくつかの坂道は、火災の多かった函館の延焼を防ぐ防火線として作られました。湾曲した函館湾に面して広がる元街は、歩くうちに現在地が分からなくなってしまうこともあり、坂の名前を目印にすると分かりやすい。

ベイエリアを楽しんだので、函館山山麓の坂の町・元町へ。安政6年(1859)の開港に伴い、さまざまな西洋文化の入口となった函館。現在の元町地区には、開港後まもなくイギリスやロシアの領事館などが建てられたほか、日本人の住宅も一階が和風、2階が洋風という和様折衷の建物が流行しました。(海から見ると全て洋館に見える)伝統的建造物保存地区としてその街並みは今でも残り、異国情緒あふれる歴史散歩が楽しめます。山から海へ真っ直ぐ伸びるいくつかの坂道は、火災の多かった函館の延焼を防ぐ防火線として作られました。湾曲した函館湾に面して広がる元街は、歩くうちに現在地が分からなくなってしまうこともあり、坂の名前を目印にすると分かりやすい。

ベイエリアの先を進み、函館山へ導いてくれるのが八幡坂です。かつてこの坂を上りきったところに函館八幡宮があったとされ、名前の由来となっています。坂の下の函館港に向かって石畳の坂道が一直線に伸びる元町で最も美しい坂と言われます。映画やテレビCMにも度々登場し、かつてライオンのCMで年配の夫婦が手をつなぎながらスキップするシーンのロケ地として評判になり、通称チャーミーグリーン坂と呼ばれることもあります。ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン一ツ星

仲通には明治期に財を成し、旧函館公会堂の建設に私財5万円(現在の価値で約10億円強)を提供したことで知られる北海道屈指の豪商・相馬哲平の私邸・旧相馬邸を中心に和洋折衷の建物が軒を連ねます。明治41年に建てられた豪邸は、部屋ごとに異なる8種類の釘隠しや鳳凰の欄間、約270年前の「江差屏風」、アイヌ絵巻など、豪華な造りに圧倒されます。ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン一ツ星

仲通には明治期に財を成し、旧函館公会堂の建設に私財5万円(現在の価値で約10億円強)を提供したことで知られる北海道屈指の豪商・相馬哲平の私邸・旧相馬邸を中心に和洋折衷の建物が軒を連ねます。明治41年に建てられた豪邸は、部屋ごとに異なる8種類の釘隠しや鳳凰の欄間、約270年前の「江差屏風」、アイヌ絵巻など、豪華な造りに圧倒されます。ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン一ツ星

かつては政治の中心であった基坂上の元町公園へ。幕府の蝦夷地直轄時代には「函館奉行所」が置かれ、当時警備薬の津軽藩や南部藩の陣屋も近隣にありました。いざ開港が決まると、この見晴しのいい奉行所の位置は、外国船からの砲撃という危機感を生み、市街地から離れて「五稜郭」が築城されました。公園内には明治期の函館の発展に尽力した4人の財界人、左から今井市右衛門(北摂社)・平田文右衛門(廣島屋)・渡邊熊四郎(金森洋物店)・平塚時蔵(函館新聞)のブロンズ像の函館四天王像があります。

かつては政治の中心であった基坂上の元町公園へ。幕府の蝦夷地直轄時代には「函館奉行所」が置かれ、当時警備薬の津軽藩や南部藩の陣屋も近隣にありました。いざ開港が決まると、この見晴しのいい奉行所の位置は、外国船からの砲撃という危機感を生み、市街地から離れて「五稜郭」が築城されました。公園内には明治期の函館の発展に尽力した4人の財界人、左から今井市右衛門(北摂社)・平田文右衛門(廣島屋)・渡邊熊四郎(金森洋物店)・平塚時蔵(函館新聞)のブロンズ像の函館四天王像があります。

公園内に旧北海道庁函館支庁庁舎(現・函館市写真歴史館)は、明治42年(1909)建築。特徴の一つに玄関ポーチのペディメント(破風)を支えるクラシックな玄関回りは、その見事さとギリシャの建築様式を消化し、自在にアレンジしていて明治の木造建築の中でもひときわ美しく、公会堂や教会群と共に元町界隈に彩りを添えています。

公園内に旧北海道庁函館支庁庁舎(現・函館市写真歴史館)は、明治42年(1909)建築。特徴の一つに玄関ポーチのペディメント(破風)を支えるクラシックな玄関回りは、その見事さとギリシャの建築様式を消化し、自在にアレンジしていて明治の木造建築の中でもひときわ美しく、公会堂や教会群と共に元町界隈に彩りを添えています。

旧開拓使函館支庁書籍庫は明治13年(1880)に建てられたと推定され、明治40年(1907)の大火でも類焼を免れた函館に現存する役所関係の最古の煉瓦造建築物です。各アーチ窓に防火鉄扉と鉄柵を設け、隅石や煉瓦の積み方にフランス積みを取り入れるなど、デザインや技法に洋風の特徴があるが、大きさは蔵風で小ぶりなところも面白い。煉瓦の一部には、開拓使が明治5年(1872)に創設した茂辺地煉瓦石製造所の刻印があります。

旧開拓使函館支庁書籍庫は明治13年(1880)に建てられたと推定され、明治40年(1907)の大火でも類焼を免れた函館に現存する役所関係の最古の煉瓦造建築物です。各アーチ窓に防火鉄扉と鉄柵を設け、隅石や煉瓦の積み方にフランス積みを取り入れるなど、デザインや技法に洋風の特徴があるが、大きさは蔵風で小ぶりなところも面白い。煉瓦の一部には、開拓使が明治5年(1872)に創設した茂辺地煉瓦石製造所の刻印があります。

元町公園を挟んで基坂の南にある函館市旧イギリス領事館(開港記念館)は、函館が国際貿易港として開港した安政6年(1859)以来、ユニオンジャックをかかげ続け、異国情緒あふれる港町函館を彩ってきました。幾度と焼失し、現在の建物は、大正2年(1913)から昭和9年(1934)までイギリス領事館として使用されていました。設計は英国上海工事局で、5連アーチの窓を持ち、ベランダ、暖炉、手摺などに往時の面影をしのばせます。

元町公園を挟んで基坂の南にある函館市旧イギリス領事館(開港記念館)は、函館が国際貿易港として開港した安政6年(1859)以来、ユニオンジャックをかかげ続け、異国情緒あふれる港町函館を彩ってきました。幾度と焼失し、現在の建物は、大正2年(1913)から昭和9年(1934)までイギリス領事館として使用されていました。設計は英国上海工事局で、5連アーチの窓を持ち、ベランダ、暖炉、手摺などに往時の面影をしのばせます。

現在は開港記念館として一般公開されています。館内には函館開港の歴史を「イギリス領事館」「函館開港の歴史」の2つのテーマを基本に展示しています。1階は開港ミュージアムが併設、2階に復元された領事執務室には函館市民に愛されたリチャード・ユースデン領事像が双眼鏡を手に港を眺めています。

現在は開港記念館として一般公開されています。館内には函館開港の歴史を「イギリス領事館」「函館開港の歴史」の2つのテーマを基本に展示しています。1階は開港ミュージアムが併設、2階に復元された領事執務室には函館市民に愛されたリチャード・ユースデン領事像が双眼鏡を手に港を眺めています。

1階のカフェ「ティールーム ヴィクトリアンローズ」では、英国から取り寄せやアンティーク調度品に囲まれて優雅なひとときが過ごせ、坂道歩きの疲れほぐれていきます。窓の外には美しいローズガーデンが広がる。

1階のカフェ「ティールーム ヴィクトリアンローズ」では、英国から取り寄せやアンティーク調度品に囲まれて優雅なひとときが過ごせ、坂道歩きの疲れほぐれていきます。窓の外には美しいローズガーデンが広がる。

元町公園から基坂を上った高台に立つのが、グレープブルー×イエローのモダンな外観が印象的な旧函館区公会堂です。明治40年(1907)の大火で町会所が焼失した後、開港時に越後から渡ってきて北海道屈指の豪商として成功した相馬哲平の寄付により新たな区民の集会所として明治43年(1910)に建設されました。左右対称のコロニアルスタイルの建物は、オープンベランダが張り出した玄関ポーチなど欧風文化華やかな明治時代を偲ばせる木造洋館です。設計は函館区の小西浅次郎という役所で長くキャリアを積んだ人物ですが建築の正規教育を受けたわけではないので、階段の手すりは、ギリシャ建築のコリント式の意匠に使われるアカンサス(葉アザミ)がモチーフになっていたり、唐草模様の装飾など描かれたりと和風が混じり合い、函館に培われた初期洋風建築の流れも感じることができます。ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン二ツ星

元町公園から基坂を上った高台に立つのが、グレープブルー×イエローのモダンな外観が印象的な旧函館区公会堂です。明治40年(1907)の大火で町会所が焼失した後、開港時に越後から渡ってきて北海道屈指の豪商として成功した相馬哲平の寄付により新たな区民の集会所として明治43年(1910)に建設されました。左右対称のコロニアルスタイルの建物は、オープンベランダが張り出した玄関ポーチなど欧風文化華やかな明治時代を偲ばせる木造洋館です。設計は函館区の小西浅次郎という役所で長くキャリアを積んだ人物ですが建築の正規教育を受けたわけではないので、階段の手すりは、ギリシャ建築のコリント式の意匠に使われるアカンサス(葉アザミ)がモチーフになっていたり、唐草模様の装飾など描かれたりと和風が混じり合い、函館に培われた初期洋風建築の流れも感じることができます。ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン二ツ星

館内には当時の調度品などが残り、タイムスリップ気分で見学できます。明治44年(1911)に皇太子時代の大正天皇が宿泊や休憩に利用された御座所

館内には当時の調度品などが残り、タイムスリップ気分で見学できます。明治44年(1911)に皇太子時代の大正天皇が宿泊や休憩に利用された御座所

2階の130坪(260畳分)の広さのある大広間は、柱が1本もなく、蒲鉾型の天井が、音声を柔らかく響かせます。大正時代には舞踏会も開催されたといいます。

2階の130坪(260畳分)の広さのある大広間は、柱が1本もなく、蒲鉾型の天井が、音声を柔らかく響かせます。大正時代には舞踏会も開催されたといいます。

大広間から中央のベランダに出れば、上ってきた基坂の先には波止場が望め『ミシュラン・グリーン・ガイド・ジャパン』二ツ星のこれぞ函館港!という素晴らしい景観が楽しめます。

大広間から中央のベランダに出れば、上ってきた基坂の先には波止場が望め『ミシュラン・グリーン・ガイド・ジャパン』二ツ星のこれぞ函館港!という素晴らしい景観が楽しめます。

函館ロープウェー山麓方面に向かいながら港ヶ丘通りを歩けば、教会群のチャチャ通りへ。チャチャとはアイヌ語でおじいさんの意味で通りを挟んで3つの教会が立っています。函館ハリスト正教会は、江戸末期の万延元年(1860)建立され、ロシア人ニコライによって伝えられた日本で初めてのロシア正教の教会。タマネギ型の6個のクーポルが特徴的な函館元町のシンボル的教会で、「日本の音風景百選」に認定されるほど美しい鐘の音から通称「ガンガン寺」と呼ばれています。現在の建物は大正5年(1916)に再建されたもので、ロシアのビザンチン様式の聖堂は国の重要文化財に指定されています。ハリストとはギリシャ語で「キリスト」の意。ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン一ツ星

函館ロープウェー山麓方面に向かいながら港ヶ丘通りを歩けば、教会群のチャチャ通りへ。チャチャとはアイヌ語でおじいさんの意味で通りを挟んで3つの教会が立っています。函館ハリスト正教会は、江戸末期の万延元年(1860)建立され、ロシア人ニコライによって伝えられた日本で初めてのロシア正教の教会。タマネギ型の6個のクーポルが特徴的な函館元町のシンボル的教会で、「日本の音風景百選」に認定されるほど美しい鐘の音から通称「ガンガン寺」と呼ばれています。現在の建物は大正5年(1916)に再建されたもので、ロシアのビザンチン様式の聖堂は国の重要文化財に指定されています。ハリストとはギリシャ語で「キリスト」の意。ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン一ツ星

チャチャ通りを挟んで立つ函館聖ヨハネ教会は、明治初期に建てられた日本最古の英国プロテスタントの教会。壁に刻まれたデザインだけでなく、上から見ると四方に突き出た屋根の形までもが十字架の形に見えるモダンなデザインがひかります。ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン一ツ星

チャチャ通りを挟んで立つ函館聖ヨハネ教会は、明治初期に建てられた日本最古の英国プロテスタントの教会。壁に刻まれたデザインだけでなく、上から見ると四方に突き出た屋根の形までもが十字架の形に見えるモダンなデザインがひかります。ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン一ツ星

チャチャ通りから続く大三坂は、「日本の道百選」に選ばれた石畳がお洒落な坂道。その坂道沿いにあるカトリック元町教会は、高く尖った六角屋根の大鐘楼とてっぺんの風見鶏が印象的な北日本最古の教会です。安政6年(1859)の開港と同時に来日したフランス人宣教師メルメ・ド・カション(パリ外国宣教会司祭)が、仮聖堂を建てたことに始まる。徳川幕府によるキリシタン禁教令の廃止後、国内に先駆けて建てられた横浜の山手、長崎の大浦と共に最も古い歴史を持つ教会のひとつです。レンガ造りだった建物は、大正10年(1921)に大火で被害に遭いモルタルを塗るなどして補修してゴシックスタイルの耐火建築として大正13年(1924)現在の姿に完成。大聖堂内にある中央祭壇、左右両壁十四景の十字架道行の壁像はイタリアチロル地方の木彫りで、火事見舞いとして時のローマ法王ベネディクト15世から贈られた由緒あるものです。ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン一ツ星

チャチャ通りから続く大三坂は、「日本の道百選」に選ばれた石畳がお洒落な坂道。その坂道沿いにあるカトリック元町教会は、高く尖った六角屋根の大鐘楼とてっぺんの風見鶏が印象的な北日本最古の教会です。安政6年(1859)の開港と同時に来日したフランス人宣教師メルメ・ド・カション(パリ外国宣教会司祭)が、仮聖堂を建てたことに始まる。徳川幕府によるキリシタン禁教令の廃止後、国内に先駆けて建てられた横浜の山手、長崎の大浦と共に最も古い歴史を持つ教会のひとつです。レンガ造りだった建物は、大正10年(1921)に大火で被害に遭いモルタルを塗るなどして補修してゴシックスタイルの耐火建築として大正13年(1924)現在の姿に完成。大聖堂内にある中央祭壇、左右両壁十四景の十字架道行の壁像はイタリアチロル地方の木彫りで、火事見舞いとして時のローマ法王ベネディクト15世から贈られた由緒あるものです。ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン一ツ星

教会群のある元町エリアを散策したら、ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン三ツ星の函館観光の定番中の定番、函館山ロープウェーで山頂に向かいます。函館山は、牛が横たわった姿に似ていることから臥牛山とも呼ばれる津軽海峡に突き出た陸繋島の山で、山麓駅から海抜334mの山頂駅まで定員125人のゴンドラで3分の空中散歩が楽しめます。山頂展望台からは、津軽海峡と函館湾で両側が挟まれ、細くくびれた市街地が、かなたの山並みに向かって緩やかに広がっていくたたずまいが、独特の眺望になっていて何度見ても飽きません。

教会群のある元町エリアを散策したら、ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン三ツ星の函館観光の定番中の定番、函館山ロープウェーで山頂に向かいます。函館山は、牛が横たわった姿に似ていることから臥牛山とも呼ばれる津軽海峡に突き出た陸繋島の山で、山麓駅から海抜334mの山頂駅まで定員125人のゴンドラで3分の空中散歩が楽しめます。山頂展望台からは、津軽海峡と函館湾で両側が挟まれ、細くくびれた市街地が、かなたの山並みに向かって緩やかに広がっていくたたずまいが、独特の眺望になっていて何度見ても飽きません。

標高334mという、高すぎず低すぎない高さが絶景を生み出しているといいます。函館の街灯りは、照明デザイナーの石井幹子さんが監修し、ガス灯風の灯りを整備することで、温かみのある夜景が造り出されています。

標高334mという、高すぎず低すぎない高さが絶景を生み出しているといいます。函館の街灯りは、照明デザイナーの石井幹子さんが監修し、ガス灯風の灯りを整備することで、温かみのある夜景が造り出されています。

二十間坂を下り十字街電停へ向かう途中にあるのがozigi breweryで、約築100年の旧本久商店倉庫が今は函館麦酒醸造所になっています。しかし残念ながら休業日で喉を潤すことができませんでした。

二十間坂を下り十字街電停へ向かう途中にあるのがozigi breweryで、約築100年の旧本久商店倉庫が今は函館麦酒醸造所になっています。しかし残念ながら休業日で喉を潤すことができませんでした。

十字街電停から湯の川温泉へは、函館市街から路面電車に揺られること33分で行けます。写真の洋館は、基坂と電車通りの交差点に建ち、ペパーミントの外観が目を引く西部の町並みのランドマーク的存在である相馬株式会社の社屋です。相馬株式会社は文久3年(1863)米穀商として相馬哲平が創業した会社の大正2年(1913)築のルネサンス風事務所社屋で、石積みが基礎の木造2階建て、ペディメント(西洋式切妻破風)などにわずかに和風意匠を残す特異な建物です。ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン一ツ星

十字街電停から湯の川温泉へは、函館市街から路面電車に揺られること33分で行けます。写真の洋館は、基坂と電車通りの交差点に建ち、ペパーミントの外観が目を引く西部の町並みのランドマーク的存在である相馬株式会社の社屋です。相馬株式会社は文久3年(1863)米穀商として相馬哲平が創業した会社の大正2年(1913)築のルネサンス風事務所社屋で、石積みが基礎の木造2階建て、ペディメント(西洋式切妻破風)などにわずかに和風意匠を残す特異な建物です。ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン一ツ星

「“なまらあずましい”湯の川温泉。津軽海峡を望むホテル海と灯」はこちらhttps://wakuwakutrip.com/archives/20637

「“なまらあずましい”湯の川温泉。津軽海峡を望むホテル海と灯」はこちらhttps://wakuwakutrip.com/archives/20637

翌日五稜郭公園前電停から歩くこと約15分、ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン一ツ星の五稜郭からスタートします。詳しくは「時代の節目を見た星型西洋式城郭。箱館戦争の舞台五稜郭へ」https://wakuwakutrip.com/archives/20588

翌日五稜郭公園前電停から歩くこと約15分、ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン一ツ星の五稜郭からスタートします。詳しくは「時代の節目を見た星型西洋式城郭。箱館戦争の舞台五稜郭へ」https://wakuwakutrip.com/archives/20588

函館駅まで路面電車で戻り、北斗3号で洞爺湖を目指します。駆け足で巡った港町・函館は、最低でも一泊二日は必要ですが、できれば函館市内1泊、湯の川1泊の2泊3日をおすすめします。函館駅舎は平成15年に改築され、北欧デザインを取り入れた未来的な建物になっています。

函館駅まで路面電車で戻り、北斗3号で洞爺湖を目指します。駆け足で巡った港町・函館は、最低でも一泊二日は必要ですが、できれば函館市内1泊、湯の川1泊の2泊3日をおすすめします。函館駅舎は平成15年に改築され、北欧デザインを取り入れた未来的な建物になっています。

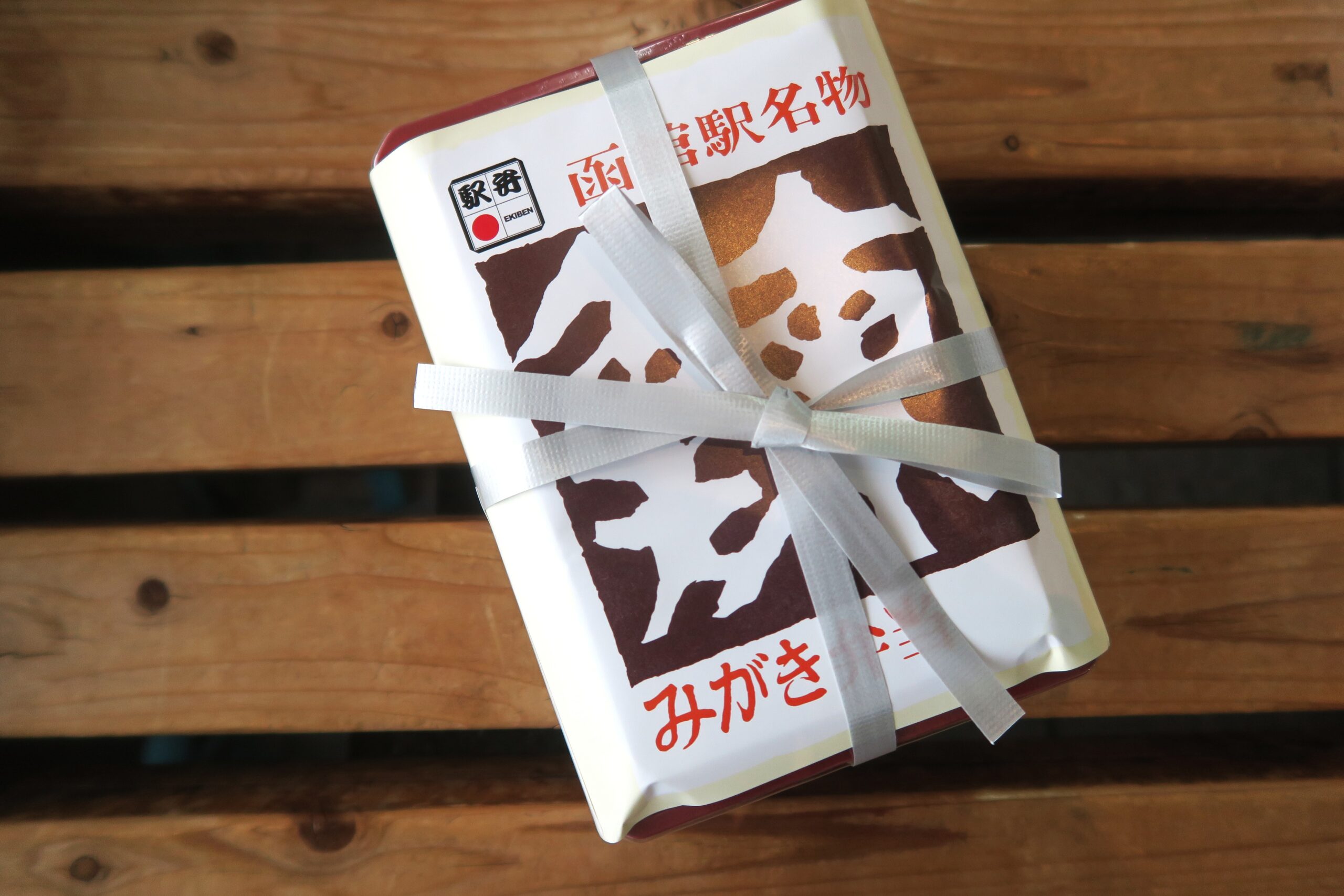

函館駅から洞爺駅へと続く函館本線と室蘭本線は、内浦湾を望み、火山の裾野を走る。雄大な自然が車窓に展開する絶景路線であり、かつ北海道を代表する名駅弁が並ぶ黄金街道でもあります。内浦湾は、周囲を火山に囲まれているため別名、噴火湾と呼ばれ、天然の良港に恵まれた海産物の宝庫で、駅弁も沿線の海産物から生まれたものが多くあります。函館駅の名物駅弁「鰊みがき弁当」は、登場して半世紀以上が経つ長寿にして人気の駅弁です。じっくり煮込んだ鰊の甘露煮2切れと味付けかずのこが3切れ、他に茎わかめの醤油漬けと味噌漬け大根が入っています。

函館駅から洞爺駅へと続く函館本線と室蘭本線は、内浦湾を望み、火山の裾野を走る。雄大な自然が車窓に展開する絶景路線であり、かつ北海道を代表する名駅弁が並ぶ黄金街道でもあります。内浦湾は、周囲を火山に囲まれているため別名、噴火湾と呼ばれ、天然の良港に恵まれた海産物の宝庫で、駅弁も沿線の海産物から生まれたものが多くあります。函館駅の名物駅弁「鰊みがき弁当」は、登場して半世紀以上が経つ長寿にして人気の駅弁です。じっくり煮込んだ鰊の甘露煮2切れと味付けかずのこが3切れ、他に茎わかめの醤油漬けと味噌漬け大根が入っています。