広島県の東の玄関口、福山市。シンボルのひとつである福山城は、西国の外様大名ににらみを利かせるため、徳川家康の従弟の水野勝成が初代福山藩主となり、8万坪の敷地に5層5階地下1階の天守をはじめ7つの三重櫓、14の二重櫓を配し、二重の濠を巡らせた近世城郭で、元和5年(1619)から約3年の歳月をかけて元和8年(1622)に常興寺山に築城。天守曲輪が本丸の北寄りにあり防御が手薄のため、敵の大砲弾に耐えられるように天守北側の壁一面に鉄板が張られ、北側からは黒く見えたといいます。昭和20年(1945)の空襲で焼失したものの昭和41年(1966)に復元され、福山城博物館として公開されてきました。築城400年を迎えるにあたり、リニューアル工事が進められ、江戸時代最建築最後の最も完成された名城として名高く、全国唯一の特徴であった天守北側鉄板張りが甦りました。令和の大普請を終え、総鉄板張天守を訪れます。

全国でも1、2を争う駅近の城で山陽新幹線福山駅の上りホームがベストビュースポットです。城と駅が至近距離にあるのは、ホームや線路がかつての場内を貫通しているからで、駅と線路は、二の丸と三の丸の間にあった堀跡に設けられています。内堀と外堀は埋め立てられて石垣が残るのみですが、かつてはここに堀があったのです。鉄道の高架下には三の丸西御門櫓台跡の大きな石垣が残っています。福山城は、山を造成し、本丸・二之丸・三之丸の石垣で構成された平山城です。雛壇状に三段の石垣で構成され、江戸時代の軍学では「一二三段」と呼ばれ、最も望ましい城の形態とされました。通常、外様の大城郭でも三之丸は石垣で造らず、土塁のままが多いが、福山城は北側を除く三之丸も石垣で築いた城でした。

石垣は、瀬戸内地域で産出する花崗岩を主とする石材が用いられ、その表面を「割石」加工し、ハツリを施して平坦に調整しています。積み方は「打込接」の「布積」と「乱積」技法を併用して構築されていて、隅は完成度が高い、「算木積」です。福山城は天守門・門、内堀や外堀塔が南側からの眺望を重視した構えとなっていて、幾条当時の石垣にのうち特に天守台や伏見櫓・筋鉄御門のある虎口周辺、二之丸南面の石垣は、丁寧な加工による構築が行われています。

石垣は、瀬戸内地域で産出する花崗岩を主とする石材が用いられ、その表面を「割石」加工し、ハツリを施して平坦に調整しています。積み方は「打込接」の「布積」と「乱積」技法を併用して構築されていて、隅は完成度が高い、「算木積」です。福山城は天守門・門、内堀や外堀塔が南側からの眺望を重視した構えとなっていて、幾条当時の石垣にのうち特に天守台や伏見櫓・筋鉄御門のある虎口周辺、二之丸南面の石垣は、丁寧な加工による構築が行われています。

築いたのは福嶋正則の改易後に大和郡山から入封した水野勝成。父忠重の姉が徳川家康の生母於大の方で家康とは従兄弟にあたる譜代大名で、猛将として知られ鬼日向の異名を持つ武将。築城が開始されたのは、元和6年(1620)で元和元年(1615)の一国一城令後に新築された特例の城です。10万石の身代としては大規模の城が築かれたのは、この地が海陸両面の要衝にあり、安芸の浅野氏や長門の毛利氏など有力な外様大名がひしめく西国雄藩の中に幕府が打ち込んだと楔の意味合いが強く、戦略的・政治的に重要な役目を担っていました。武家諸法度により新たな城造りが制限されている中、幕府はいわゆる「天下普請」に準ずるものとして築城を許可したと言われ、緻密で堅固な三段の石垣で構成された「一二三段」の平山城です。歴代城主に水野氏、松平氏、阿部氏と譜代大名が名を連ねていることからも、幕府が重要視していたことがうかがえます。写真は水野勝成像

築いたのは福嶋正則の改易後に大和郡山から入封した水野勝成。父忠重の姉が徳川家康の生母於大の方で家康とは従兄弟にあたる譜代大名で、猛将として知られ鬼日向の異名を持つ武将。築城が開始されたのは、元和6年(1620)で元和元年(1615)の一国一城令後に新築された特例の城です。10万石の身代としては大規模の城が築かれたのは、この地が海陸両面の要衝にあり、安芸の浅野氏や長門の毛利氏など有力な外様大名がひしめく西国雄藩の中に幕府が打ち込んだと楔の意味合いが強く、戦略的・政治的に重要な役目を担っていました。武家諸法度により新たな城造りが制限されている中、幕府はいわゆる「天下普請」に準ずるものとして築城を許可したと言われ、緻密で堅固な三段の石垣で構成された「一二三段」の平山城です。歴代城主に水野氏、松平氏、阿部氏と譜代大名が名を連ねていることからも、幕府が重要視していたことがうかがえます。写真は水野勝成像

水野氏5代のあとは、松平忠雅を挟み、後に27歳で老中首座として日米和親条約を締結することになる阿部正弘を輩出する阿部氏が10代続き、明治を迎えます。福山藩阿部家7代藩主の阿部正弘は安政の改革を断行し外様大名である島津斉彬を重用、水戸藩の徳川斉昭を復権させるなど立場を超えた実力主義の人材登用を行い、さらに勝海舟や高島秋帆ら身分は低いが見識のある人材を起用するなど大胆な人事も断行しました。藩内では藩校「誠之館」を設立しました。

水野氏5代のあとは、松平忠雅を挟み、後に27歳で老中首座として日米和親条約を締結することになる阿部正弘を輩出する阿部氏が10代続き、明治を迎えます。福山藩阿部家7代藩主の阿部正弘は安政の改革を断行し外様大名である島津斉彬を重用、水戸藩の徳川斉昭を復権させるなど立場を超えた実力主義の人材登用を行い、さらに勝海舟や高島秋帆ら身分は低いが見識のある人材を起用するなど大胆な人事も断行しました。藩内では藩校「誠之館」を設立しました。

福山城跡は現在福山城公園として整備され、建造物など見所も多い。本丸には、築城にあたって第2代将軍の徳川秀忠が京都の伏見城から移築させたという国の重文の伏見櫓や筋鉄御門があり、御湯殿、月見櫓なども再建されています。北東の入口から階段を登り鏡櫓、月見櫓、御湯殿までの石垣沿いを進みます。春は桜並木となって見事な景観をつくります。

福山城跡は現在福山城公園として整備され、建造物など見所も多い。本丸には、築城にあたって第2代将軍の徳川秀忠が京都の伏見城から移築させたという国の重文の伏見櫓や筋鉄御門があり、御湯殿、月見櫓なども再建されています。北東の入口から階段を登り鏡櫓、月見櫓、御湯殿までの石垣沿いを進みます。春は桜並木となって見事な景観をつくります。

写真中央に見える2階建ての鏡櫓は、本丸東の中央に位置し、築城時に新築されました。1階東側の屋根には小さな破風を設け、屋根の収まりが極めて特徴的な外観です。鏡櫓には東南隅の月見櫓から北へ延びる多門櫓が連結され南北6間東西4間の広さをもっていました。。現在の東側の登口付近で折れ曲がり石垣が一段高くなっていました。折れ曲がり付近に亭櫓があり、本丸御殿の奥向きの建物と廊下でつながり物見の役割もしていました。長大な多門櫓は、福山城の外観を特徴づけ、城の防備をより高めています。

月見櫓は、福山城本丸南東隅に位置する二重櫓であり、その北側に付櫓を備えています。京都伏見城内から移築したと伝わりますが、1階の壁は伏見櫓などとは異なり、柱形や長押を塗りださない大壁造りです。福山藩時代は「着見櫓」という名で呼ばれ、追手側(南)の入川方面も展望できる南東隅に築かれ、藩主の船が城付近に到着したことを確認するために使われていました。1階屋根には壮大な唐破風が据えられ二階には天守最上階と同じく壁を設けず、南面と西面には高欄付の縁を巡らせた優美な姿です。水野家時代の絵図にも月見櫓と書かれ、その名の通り藩主が櫓に上って月見を楽しんだとされることが櫓の名前の由来です。1階南面には石落としがある古い建築様式をもっています。明治の初め頃に取り壊されましたが、昭和41年(1966)秋、天守とともに再建されました。

月見櫓は、福山城本丸南東隅に位置する二重櫓であり、その北側に付櫓を備えています。京都伏見城内から移築したと伝わりますが、1階の壁は伏見櫓などとは異なり、柱形や長押を塗りださない大壁造りです。福山藩時代は「着見櫓」という名で呼ばれ、追手側(南)の入川方面も展望できる南東隅に築かれ、藩主の船が城付近に到着したことを確認するために使われていました。1階屋根には壮大な唐破風が据えられ二階には天守最上階と同じく壁を設けず、南面と西面には高欄付の縁を巡らせた優美な姿です。水野家時代の絵図にも月見櫓と書かれ、その名の通り藩主が櫓に上って月見を楽しんだとされることが櫓の名前の由来です。1階南面には石落としがある古い建築様式をもっています。明治の初め頃に取り壊されましたが、昭和41年(1966)秋、天守とともに再建されました。

復元された御湯殿は伏見城から移築したと伝わる建造物です。本丸南側中央に位置に位置し、本丸御殿の一部です。建物は物見部分ろ風呂屋部分に分かれ、物見部分の注目は、石垣の上に張り出した「懸造」と呼ばれる建築方法で、福山城以外では仙台城にしかない珍しいものです。風呂部分は蒸し風呂でしたが、明治以降は清風楼という料亭として使用されたために内部は改変され記録に残っていません。昭和41年(1966)に天守、月見櫓ととに再建されました。

復元された御湯殿は伏見城から移築したと伝わる建造物です。本丸南側中央に位置に位置し、本丸御殿の一部です。建物は物見部分ろ風呂屋部分に分かれ、物見部分の注目は、石垣の上に張り出した「懸造」と呼ばれる建築方法で、福山城以外では仙台城にしかない珍しいものです。風呂部分は蒸し風呂でしたが、明治以降は清風楼という料亭として使用されたために内部は改変され記録に残っていません。昭和41年(1966)に天守、月見櫓ととに再建されました。

伏見櫓は福山城本丸南西隅にある望楼型三重三階と呼ばれる造りで、現存最古級とされる三重櫓です。2階梁に「松ノ丸ノ東やくら」の刻字が見つかり、慶長7年(1602)に徳川家康が再建した伏見城松の丸にあったものを2代将軍徳川秀忠により福山城に移築したとされる痕跡が残る全国に例のない貴重な建物。武具庫として使用されていたといわれ、内部は敵の侵入を阻む防御システムも完備。石垣上に石落としが無く、3重3階構造で1階と2階の幅が同じで、その上に正方形に近い小さな3階のせた望楼型で、桃山時代の威風漂う本瓦葺きの豪華な建物です。特に長押や柱形を漆喰で塗り出し表面に表れている真壁造が美しい。

同じく伏見城より移築された入母屋造り本瓦葺きの筋鉄御門は、本丸に入る正面玄関に当たる格式の高い櫓門で、かつては渡櫓と多聞櫓で連結していました。柱や梁には硬くて丈夫なケヤキが使われ、扉や柱を強固にするため柱の角に筋鉄、扉に数十本の筋鉄を縦にうちつけていることからそう呼ばれています。外観は伏見櫓と同様に柱形や長押を漆喰で塗り出し、方杖は無く、窓は素木です。狭間は設けず、窓の格子を三角形にすることで射撃の効率を図ってる。屋根瓦には水野家の家紋である「立ち沢潟」が使用されています。門の上層は正面左端に出入口が設けられ、内部は門の上部を一段高くとり床張りとし、その左右は土間で、見張りや防衛のために武士が出入りしていました。築城当時の姿を今に残す国の重要文化財です。

同じく伏見城より移築された入母屋造り本瓦葺きの筋鉄御門は、本丸に入る正面玄関に当たる格式の高い櫓門で、かつては渡櫓と多聞櫓で連結していました。柱や梁には硬くて丈夫なケヤキが使われ、扉や柱を強固にするため柱の角に筋鉄、扉に数十本の筋鉄を縦にうちつけていることからそう呼ばれています。外観は伏見櫓と同様に柱形や長押を漆喰で塗り出し、方杖は無く、窓は素木です。狭間は設けず、窓の格子を三角形にすることで射撃の効率を図ってる。屋根瓦には水野家の家紋である「立ち沢潟」が使用されています。門の上層は正面左端に出入口が設けられ、内部は門の上部を一段高くとり床張りとし、その左右は土間で、見張りや防衛のために武士が出入りしていました。築城当時の姿を今に残す国の重要文化財です。

冠木門から本丸へ左に見える。

冠木門から本丸へ左に見える。

天守は昭和41年(1966)の福山市政50周年を記念して、月見櫓・湯殿とともに外観復元された天守が立っています。

天守は昭和41年(1966)の福山市政50周年を記念して、月見櫓・湯殿とともに外観復元された天守が立っています。

令和の大普請に合わせて天守内の福山城博物館もリニューアルされました。水野家や阿部家の貴重な資料に加え、福山の魅力を体感できる高さ3.5m、幅14.5mの大型3面シアターや、勝成の活躍を体験できるデジタル技術が導入され、福山城と福山藩の歴史をより深く学べるようになっています。

令和の大普請に合わせて天守内の福山城博物館もリニューアルされました。水野家や阿部家の貴重な資料に加え、福山の魅力を体感できる高さ3.5m、幅14.5mの大型3面シアターや、勝成の活躍を体験できるデジタル技術が導入され、福山城と福山藩の歴史をより深く学べるようになっています。

天守最上階からは、福山市街の360度の眺望が楽しめます。写真は南、福山駅方向を見た本丸跡です。

天守最上階からは、福山市街の360度の眺望が楽しめます。写真は南、福山駅方向を見た本丸跡です。

本丸の水源を支えてきた福山城で最も重要な井戸が黄金水です。明治5年(1872)に福山藩需であった江木鰐水が残した記録によれば、城内に黄金水にまさる井戸はなく、水野勝成が福山城築城の際、井戸の中に黄金を埋めて水気を清めたことから黄金水と呼ばれたと記されています。安政3年(1774)の古絵図には本丸に5つの井戸が記されておるが、黄金水のみが用水として有用と書かれています。井戸の深さは約13m、水深は約5mで水質は良好とのこと。

本丸の水源を支えてきた福山城で最も重要な井戸が黄金水です。明治5年(1872)に福山藩需であった江木鰐水が残した記録によれば、城内に黄金水にまさる井戸はなく、水野勝成が福山城築城の際、井戸の中に黄金を埋めて水気を清めたことから黄金水と呼ばれたと記されています。安政3年(1774)の古絵図には本丸に5つの井戸が記されておるが、黄金水のみが用水として有用と書かれています。井戸の深さは約13m、水深は約5mで水質は良好とのこと。

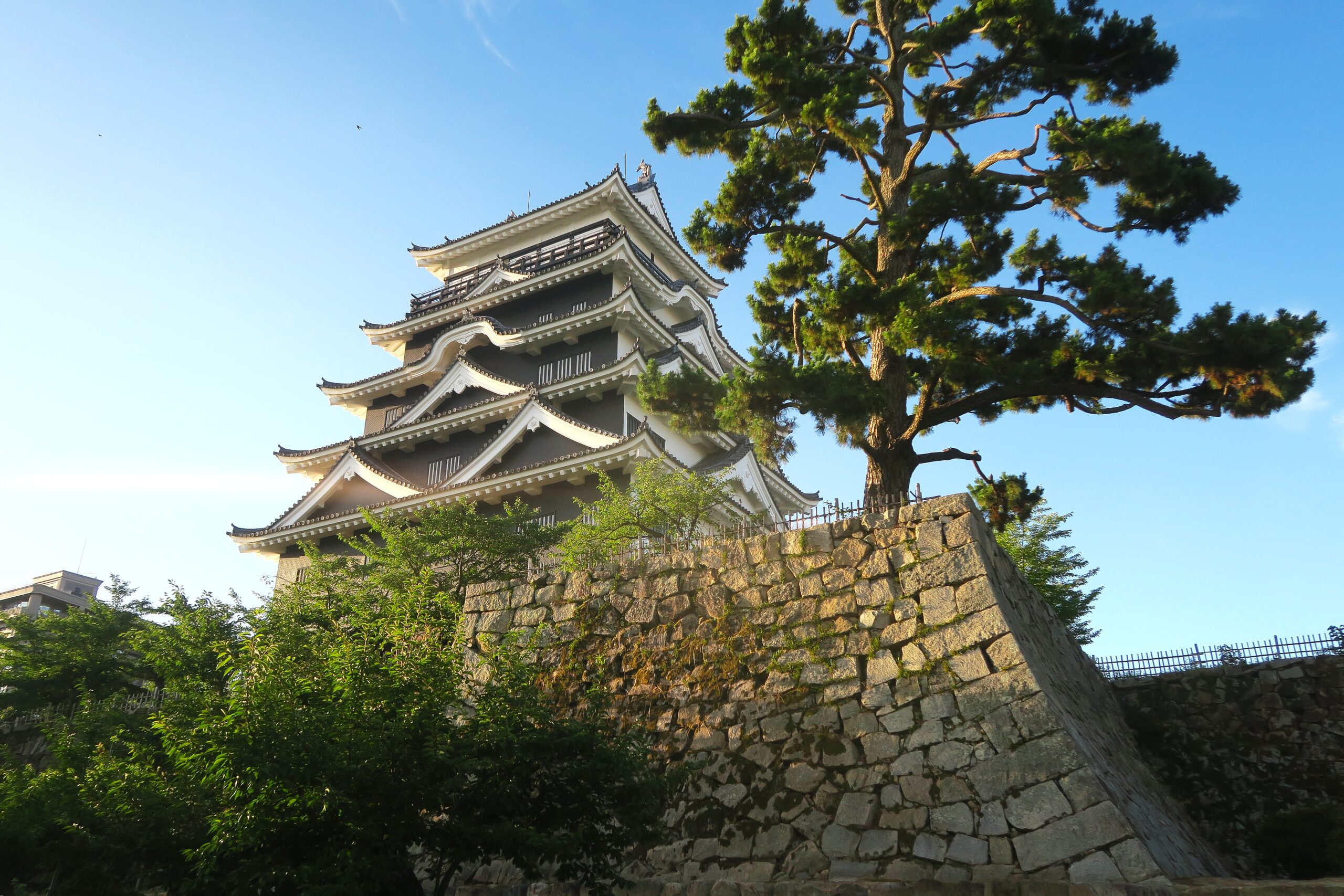

八方よしの松は、どの方向から見ても形が美しいという意味で呼ばれています。かつて阿部家第4代藩主阿部正倫ゆかりの松として大切に守られてきました。

八方よしの松は、どの方向から見ても形が美しいという意味で呼ばれています。かつて阿部家第4代藩主阿部正倫ゆかりの松として大切に守られてきました。

筋鉄御門をくぐり本丸に入って、左に折れると鐘櫓があります。築城当時から鐘を告げてきた本丸跡に残る鐘櫓は、入母屋造りの二重櫓で上層に梵鐘を吊るし江戸時代には時を告げていました。本来の屋根は檜皮葺きか杮葺きでしたが、昭和54年(1979)の修理時に銅板葺きに変更されています。多門櫓の動線上に設けられた櫓としては全国でも珍しい。西側の棟は火打櫓へ続く多聞櫓に一部です。奥に見える櫓は伏見櫓

筋鉄御門をくぐり本丸に入って、左に折れると鐘櫓があります。築城当時から鐘を告げてきた本丸跡に残る鐘櫓は、入母屋造りの二重櫓で上層に梵鐘を吊るし江戸時代には時を告げていました。本来の屋根は檜皮葺きか杮葺きでしたが、昭和54年(1979)の修理時に銅板葺きに変更されています。多門櫓の動線上に設けられた櫓としては全国でも珍しい。西側の棟は火打櫓へ続く多聞櫓に一部です。奥に見える櫓は伏見櫓

伏見櫓の北へ曲がると二之丸(西)で神辺櫓群の跡があります。福山は備後国の中心地で、室町時代は山名氏が守護としてこの国を治めていました。その山名氏の居城が「神辺城」です。水野勝成はこの城の天守や櫓を西側に移築しました。移築した櫓は全部で4つあり、一番櫓は二之丸南西部の角に配され、多聞櫓で西坂口門と神辺二番櫓につながり、本丸には伏見櫓から連なる多聞櫓がありました。写真は西坂口門跡

伏見櫓の北へ曲がると二之丸(西)で神辺櫓群の跡があります。福山は備後国の中心地で、室町時代は山名氏が守護としてこの国を治めていました。その山名氏の居城が「神辺城」です。水野勝成はこの城の天守や櫓を西側に移築しました。移築した櫓は全部で4つあり、一番櫓は二之丸南西部の角に配され、多聞櫓で西坂口門と神辺二番櫓につながり、本丸には伏見櫓から連なる多聞櫓がありました。写真は西坂口門跡

神辺櫓を南から順に北へと西側の守りを担い配置されました。二之丸の櫓の大半を西側へ集中しているのは西国「へのにらみをきかせるという福山城築城の目的を良く表しています。

神辺櫓を南から順に北へと西側の守りを担い配置されました。二之丸の櫓の大半を西側へ集中しているのは西国「へのにらみをきかせるという福山城築城の目的を良く表しています。

二之丸にある旧内藤家長屋門は元は福山城の西外堀に面した位置にあったようですが移築されました。阿部家が宝永7年(1710)福山藩主に封じられた際に随従し、以降明治4年(1871)の廃藩置県まで家臣として仕えた内藤家の住居で、弘化3年(1846)の江戸時代後期の建築です。平屋建てで東西に長く、東西に袖塀が付く。門の中央に入口の引戸があり、東側に内藤家で働く人が居住する部屋で畳敷の4畳半と3畳の二間、西側には土間と客を連れてきた人に休憩してもらう畳敷きの6畳一間がありました。いずれの部屋も入口は北側で、南側上方には武者窓が3ヵ所開かれ、白壁と腰下板張りとともに、外観の美しさを形成しています。

二之丸にある旧内藤家長屋門は元は福山城の西外堀に面した位置にあったようですが移築されました。阿部家が宝永7年(1710)福山藩主に封じられた際に随従し、以降明治4年(1871)の廃藩置県まで家臣として仕えた内藤家の住居で、弘化3年(1846)の江戸時代後期の建築です。平屋建てで東西に長く、東西に袖塀が付く。門の中央に入口の引戸があり、東側に内藤家で働く人が居住する部屋で畳敷の4畳半と3畳の二間、西側には土間と客を連れてきた人に休憩してもらう畳敷きの6畳一間がありました。いずれの部屋も入口は北側で、南側上方には武者窓が3ヵ所開かれ、白壁と腰下板張りとともに、外観の美しさを形成しています。

二之丸西側にある本丸石垣には所々穴のような跡があります。これは城内と芦田川を結ぶように作られた上水路跡でもありいます。福山城は、江戸城、赤穗城とともに日本三大上水路施設として有名です。

二之丸西側にある本丸石垣には所々穴のような跡があります。これは城内と芦田川を結ぶように作られた上水路跡でもありいます。福山城は、江戸城、赤穗城とともに日本三大上水路施設として有名です。

今回令和の大普請で築城当時の天守北側の鉄板張りが甦りました。北側の防御に不備があったため、また風雨を防ぐために、最上階を除く1階から4階までの壁に鉄板が鎧のように張られていました。砲撃を防ぐべく編み出されたまさに鉄壁の天守です。

今回令和の大普請で築城当時の天守北側の鉄板張りが甦りました。北側の防御に不備があったため、また風雨を防ぐために、最上階を除く1階から4階までの壁に鉄板が鎧のように張られていました。砲撃を防ぐべく編み出されたまさに鉄壁の天守です。

天守閣南側から松と天守が美しい二之丸(東)へ。白と黒のコントラストが美しい天守閣の姿が現れます。

天守閣南側から松と天守が美しい二之丸(東)へ。白と黒のコントラストが美しい天守閣の姿が現れます。

写真は冠木門付近から二之丸(東)を撮ったもので楯門跡のきれいな石垣群が眺め、初代城主水野勝成の像も見えます。東坂三階櫓は二之丸東側のほぼ中央に建てられた三重の櫓で、その西側には神辺城から移したと伝わる二重の鹿角菜(ふのり)櫓があり、その間に東坂上り楯門が設けられていました。東坂を上って北に折れると東坂上り楯門がある桝形となって二之丸へと上がります。この櫓と北東隅と鬼門櫓との間には二階付の多聞櫓が連ねっていました。多聞櫓は、細長い屋根の櫓で、石垣の上に立ちふさがって敵を食い止めるもので、当時の築城術ではもっと厳重な構えです。福山蘘の多聞櫓は総延長が291間(約573m)余りにも及び、大阪城・名古屋城・江戸城といった幕府の築城した大城郭や熊本城・姫路城に次ぐ全国有数のものでした。多聞櫓で守られた郭は、当時の大砲、鉄砲、弓などの武器ではとても歯がたちませんでした。ふだんは主に倉庫として使用されていました。

写真は冠木門付近から二之丸(東)を撮ったもので楯門跡のきれいな石垣群が眺め、初代城主水野勝成の像も見えます。東坂三階櫓は二之丸東側のほぼ中央に建てられた三重の櫓で、その西側には神辺城から移したと伝わる二重の鹿角菜(ふのり)櫓があり、その間に東坂上り楯門が設けられていました。東坂を上って北に折れると東坂上り楯門がある桝形となって二之丸へと上がります。この櫓と北東隅と鬼門櫓との間には二階付の多聞櫓が連ねっていました。多聞櫓は、細長い屋根の櫓で、石垣の上に立ちふさがって敵を食い止めるもので、当時の築城術ではもっと厳重な構えです。福山蘘の多聞櫓は総延長が291間(約573m)余りにも及び、大阪城・名古屋城・江戸城といった幕府の築城した大城郭や熊本城・姫路城に次ぐ全国有数のものでした。多聞櫓で守られた郭は、当時の大砲、鉄砲、弓などの武器ではとても歯がたちませんでした。ふだんは主に倉庫として使用されていました。

福山城の北東、三蔵稲荷神社への参道近くに福寿会館があります。海産物商で財を成し「鰹節王」といわれた安部和助氏が昭和初期・本館・洋館は昭和10年(1935)から昭和12年(1937)に建築したものです。建物は伝統的な日本建築の本館・西茶室・東茶室・西蔵・東蔵とルネッサンス風の洋館があり、敷地は7395㎡、建築面積872㎡、木造平屋一部2階建てになっています。本館は、平屋で数寄屋風造りを基本に造られています。表玄関は檜皮葺・神社を思わすような拝殿造りの唐破風屋根で、天井は一部格子状の格天井です。

福山城の北東、三蔵稲荷神社への参道近くに福寿会館があります。海産物商で財を成し「鰹節王」といわれた安部和助氏が昭和初期・本館・洋館は昭和10年(1935)から昭和12年(1937)に建築したものです。建物は伝統的な日本建築の本館・西茶室・東茶室・西蔵・東蔵とルネッサンス風の洋館があり、敷地は7395㎡、建築面積872㎡、木造平屋一部2階建てになっています。本館は、平屋で数寄屋風造りを基本に造られています。表玄関は檜皮葺・神社を思わすような拝殿造りの唐破風屋根で、天井は一部格子状の格天井です。

部屋割りは、大広間・広間・玄関の間、玄関控の間、北客室の合計5室が客間です。大広間は21畳で正面中央に9尺の床、右側に違い棚、左の棚には天袋・地袋、手前には書院があり、貴人畳が敷かれています。南側の光縁からは、庭園越しに城を眺望できるように設計されています。

部屋割りは、大広間・広間・玄関の間、玄関控の間、北客室の合計5室が客間です。大広間は21畳で正面中央に9尺の床、右側に違い棚、左の棚には天袋・地袋、手前には書院があり、貴人畳が敷かれています。南側の光縁からは、庭園越しに城を眺望できるように設計されています。

敷地内に広がる回遊林地式庭園はみどころのひとつで、京都の作庭家西村氏の指導により、完成までに10年の歳月を費やしたといわれています。池を中心に築山を築き、松の老木や山の草花、各地の銘石をふんだんに取り入れ、四季折々の景色を鑑賞できるように造られています。庭園ごしに鉄板が張られた福山城天守が望めます。

敷地内に広がる回遊林地式庭園はみどころのひとつで、京都の作庭家西村氏の指導により、完成までに10年の歳月を費やしたといわれています。池を中心に築山を築き、松の老木や山の草花、各地の銘石をふんだんに取り入れ、四季折々の景色を鑑賞できるように造られています。庭園ごしに鉄板が張られた福山城天守が望めます。

洋館は瓦葺き急勾配の切妻屋根で、外壁はモルタル造りとなっていて、ヴェネチアルネッサンス風疑似窓装飾や柱の装飾などが特徴的で昭和初期の洋式建築の様相を示しています。1階のスイーツ専門店カフェ・メゾンアンベではチーズを使ったスィーツが楽しめます。

洋館は瓦葺き急勾配の切妻屋根で、外壁はモルタル造りとなっていて、ヴェネチアルネッサンス風疑似窓装飾や柱の装飾などが特徴的で昭和初期の洋式建築の様相を示しています。1階のスイーツ専門店カフェ・メゾンアンベではチーズを使ったスィーツが楽しめます。

三蔵稲荷神社を降りると道を挟んですぐに備後護国神社があります。明治維新の戦死者を祀った備後神社と福知山城主阿部氏の祖先である孝元天皇と中興の祖正勝公を祖霊した阿部神社を合祀した神社です。福知山城主水野家の剣術指南役だった宮本武蔵が腰をかけたとされる石や、幕末長州藩に城を攻撃された時、現在神社のある天神山を抑えられたことで城内に様子が筒抜けになり半日で降伏したという話があります。

三蔵稲荷神社を降りると道を挟んですぐに備後護国神社があります。明治維新の戦死者を祀った備後神社と福知山城主阿部氏の祖先である孝元天皇と中興の祖正勝公を祖霊した阿部神社を合祀した神社です。福知山城主水野家の剣術指南役だった宮本武蔵が腰をかけたとされる石や、幕末長州藩に城を攻撃された時、現在神社のある天神山を抑えられたことで城内に様子が筒抜けになり半日で降伏したという話があります。

城の北東方向には鬼門を守護する艮神社。平安時代の天永年間(1110年頃)といい、須佐之男命を祀る牛頭天王社として創建。建武元年(1334)伊邪那岐命を合祀し、秋津州神社と改称された旧福山最古の神社です。元和5年(1619)の福山城築城に際して秋津州艮大明神と称えられ、明治以降艮神社となりました。2022年1月18日放映のTV番組『マツコの知らない世界』“開運神社の世界”で2022年一番オススメの開運神社として艮神社が紹介されましたよ。

城の北東方向には鬼門を守護する艮神社。平安時代の天永年間(1110年頃)といい、須佐之男命を祀る牛頭天王社として創建。建武元年(1334)伊邪那岐命を合祀し、秋津州神社と改称された旧福山最古の神社です。元和5年(1619)の福山城築城に際して秋津州艮大明神と称えられ、明治以降艮神社となりました。2022年1月18日放映のTV番組『マツコの知らない世界』“開運神社の世界”で2022年一番オススメの開運神社として艮神社が紹介されましたよ。

その隣には福山の総鎮守・福山八幡宮があり、江戸時代の創建当時の東西に並立する社殿がそのまま残ります。福山藩初代藩主水野勝成による福山城築城と城下町整備に伴い城下に祀られるようになった東の宮の延広八幡宮と西の宮の野上八幡宮を福山藩4代藩主水野勝種が天和3年(1683)福山の総鎮守として福山城天守を南に望む松廼尾山の山頂に同じ形式・規模で並べて造営。両社の間に初代藩主・水野勝成を祀る聰敏神社が鎮座し、参道もそれぞれに専用のものが設けられました。

その隣には福山の総鎮守・福山八幡宮があり、江戸時代の創建当時の東西に並立する社殿がそのまま残ります。福山藩初代藩主水野勝成による福山城築城と城下町整備に伴い城下に祀られるようになった東の宮の延広八幡宮と西の宮の野上八幡宮を福山藩4代藩主水野勝種が天和3年(1683)福山の総鎮守として福山城天守を南に望む松廼尾山の山頂に同じ形式・規模で並べて造営。両社の間に初代藩主・水野勝成を祀る聰敏神社が鎮座し、参道もそれぞれに専用のものが設けられました。

昭和44年(1696)両社の本殿はそのままで福山八幡宮と改められ、間を隔てる聰敏神社は、昭和59年(1984)八幡宮本殿の西奥に鎮座されました。

昭和44年(1696)両社の本殿はそのままで福山八幡宮と改められ、間を隔てる聰敏神社は、昭和59年(1984)八幡宮本殿の西奥に鎮座されました。

福山八幡宮などの寺町群の門前の道路脇を流れる水路は御手洗川といい、現存する小さな石組の扉紋は、福山城下、寺町で利用する上水の重要な取水口になっていました。福山城は海を埋め立てて造成したため、井戸を掘っても塩分の含まれる水しかでなかったため、築城と同時に上水道の整備も行われました。福山の上水は、芦田川から吉津川に取り込まれ、どんどん池に貯水されて、不純物を沈下濾過して給水されていました。江戸時代の元和5年(1619)に敷かれた福山上水は、天正18年(1590)の江戸・神田上水、元和6年(1620)の播州赤穗上水とともに日本三大上水道に数えられています。

福山八幡宮などの寺町群の門前の道路脇を流れる水路は御手洗川といい、現存する小さな石組の扉紋は、福山城下、寺町で利用する上水の重要な取水口になっていました。福山城は海を埋め立てて造成したため、井戸を掘っても塩分の含まれる水しかでなかったため、築城と同時に上水道の整備も行われました。福山の上水は、芦田川から吉津川に取り込まれ、どんどん池に貯水されて、不純物を沈下濾過して給水されていました。江戸時代の元和5年(1619)に敷かれた福山上水は、天正18年(1590)の江戸・神田上水、元和6年(1620)の播州赤穗上水とともに日本三大上水道に数えられています。

大黒町の東側の寺町には、代々藩主を務めた水野家の菩提寺・賢忠寺があります。元和8年(1622)に福山初代藩主・水野勝成が父の菩提を弔うため創建しました。水野勝成の墓は、県の史跡です。

福山の名物・鯛ちくわを作り続けて50年の阿藻珍味営む飲食店「小魚阿も珍」さんすて福山店311へ。「福つまみ6点セット」1580円を注文。「福つまみ」というのは、2020年に誕生した福山特産の食材、「ねぶと」「ちいちいいか」「くわい」「ガス天」「鯛ちくわ」を使った7種類のおつまみの総称。この名称は、「福山のおつまみである」こと、そして「福が来る、幸せな気持ちになれる」とおうイメージから決められました。7種類のメニューは「ちいちいいかの天ぷら」「ちいちいいかの酢味噌」「ねぶとの唐揚げ」「ねぶとの南蛮漬け」「くわいの素揚げ」「鯛ちくわ」「ガス天」です。ちいちいいいかは小ぶりのもちっとした食感のイカ、ねぶとは小ぶりなテンジクダイ、ガスは小魚とゴボウの天ぷらで、ガスガスと歯応えのある食感じゃらこの呼び名がつきました。6点セットは鯛ちくわ・ガス天・ちーいか天ぷら・ねぶと南蛮漬・ねぶと唐揚げに鯛刺身が付きます。4点セットは鯛ちくわ・ガス天・ちーいか天ぷら・ねぶと南蛮漬でねぶとの唐揚げがセットに入っていないので6点セットを選びました。

福山の名物・鯛ちくわを作り続けて50年の阿藻珍味営む飲食店「小魚阿も珍」さんすて福山店311へ。「福つまみ6点セット」1580円を注文。「福つまみ」というのは、2020年に誕生した福山特産の食材、「ねぶと」「ちいちいいか」「くわい」「ガス天」「鯛ちくわ」を使った7種類のおつまみの総称。この名称は、「福山のおつまみである」こと、そして「福が来る、幸せな気持ちになれる」とおうイメージから決められました。7種類のメニューは「ちいちいいかの天ぷら」「ちいちいいかの酢味噌」「ねぶとの唐揚げ」「ねぶとの南蛮漬け」「くわいの素揚げ」「鯛ちくわ」「ガス天」です。ちいちいいいかは小ぶりのもちっとした食感のイカ、ねぶとは小ぶりなテンジクダイ、ガスは小魚とゴボウの天ぷらで、ガスガスと歯応えのある食感じゃらこの呼び名がつきました。6点セットは鯛ちくわ・ガス天・ちーいか天ぷら・ねぶと南蛮漬・ねぶと唐揚げに鯛刺身が付きます。4点セットは鯛ちくわ・ガス天・ちーいか天ぷら・ねぶと南蛮漬でねぶとの唐揚げがセットに入っていないので6点セットを選びました。

この後ライトアップされた福山城へ。東京タワーや横浜ベイブリッジ、明石海峡大橋などのライトアップを手がけた、世界的に有名な照明デザイナーの石井幹子さんを監修に迎え、2017年から夜間照明を整備。伏見櫓や筋鉄御門、狭間、御湯殿、月見櫓、福山城プロムナードに続いて、天守や鏡櫓、鐘櫓にもあかりが灯りました。

この後ライトアップされた福山城へ。東京タワーや横浜ベイブリッジ、明石海峡大橋などのライトアップを手がけた、世界的に有名な照明デザイナーの石井幹子さんを監修に迎え、2017年から夜間照明を整備。伏見櫓や筋鉄御門、狭間、御湯殿、月見櫓、福山城プロムナードに続いて、天守や鏡櫓、鐘櫓にもあかりが灯りました。

お城では、大阪城、姫路城、信州上田城の夜桜、ここ福山城も手掛け、2023年1月31日から二之丸東側の石垣(延長約125m)のライトアップも。このあたりは馬場や内堀があった場所で、大きな犬走は公園に、馬場と内堀は道路になっています。ライトアップされた石垣は非常にきれいに見えます。

お城では、大阪城、姫路城、信州上田城の夜桜、ここ福山城も手掛け、2023年1月31日から二之丸東側の石垣(延長約125m)のライトアップも。このあたりは馬場や内堀があった場所で、大きな犬走は公園に、馬場と内堀は道路になっています。ライトアップされた石垣は非常にきれいに見えます。