甲府盆地を流れる笛吹川は、甲武信ヶ岳をはじめ山梨県北部の山々を源流に、畑や人家を縫って約46kmを流れます。流域に扇状地をつくり、釜無川と合流すると富士川となって駿河湾に向かう。その笛吹川の水源とする上流部に位置する西沢渓谷は、秩父多摩甲斐国立公園内に位置し、清流が花崗岩を浸食して渓谷美をつくり出した景勝地。原生林に囲まれた渓谷に「日本の滝百選」に選ばれた名瀑・七ツ釜五段の滝を筆頭にいくつもの滝が連なり、変化に富んだ山歩きが楽しめます。森と水の世界はマイナスイオンの宝庫で、「森林セラピー基地」の他「水源の森百選」などにも選出されています。甲州の緑陰に憩い、せせらぎに耳を澄ませて、五感が喜ぶ涼しさを探しに出かけましょう。

中央道勝沼ICを降りて塩山方面の国道20号へ進み、フルーツラインから国道140号で雁坂トンネルを目指せば約60分で道の駅みとみに着きます(200台)。道の駅で飲み物の購入やトイレをすませ、このすぐ先を右折すれば市営駐車場(60台)です。

渓谷の入口はすでに標高約1100mあり市街地より5~6℃近く気温が低い。駐車場に車を停め、清涼に吹かれながら準備体操をして、渓谷沿いの道を歩く準備を整えます。森林セラピーとは、渓谷沿いを歩き、びっしり生えたコケや雲母がキラキラ光る花崗岩の感触、フカフカの落ち葉を踏みしめて歩く心地良さ。そして鳥の声や水の音、森の香りに触れていると閉じていた感覚が次第に開いていき、五感で森を味わうことでリラックス効果が得られるといいます。笛吹源流百果の郷は平成19年3月に森林セラピー基地の認定を受けています。

渓谷の入口はすでに標高約1100mあり市街地より5~6℃近く気温が低い。駐車場に車を停め、清涼に吹かれながら準備体操をして、渓谷沿いの道を歩く準備を整えます。森林セラピーとは、渓谷沿いを歩き、びっしり生えたコケや雲母がキラキラ光る花崗岩の感触、フカフカの落ち葉を踏みしめて歩く心地良さ。そして鳥の声や水の音、森の香りに触れていると閉じていた感覚が次第に開いていき、五感で森を味わうことでリラックス効果が得られるといいます。笛吹源流百果の郷は平成19年3月に森林セラピー基地の認定を受けています。

コースは岩場続きの渓流沿いの道4.5kmの往路に8つほどの滝があり、次から次へとダイナミックな景観が現れ、不思議と疲れを感じません。西沢渓谷の終点を越せば復路はトロッコ軌道跡が残る緩やかな下り道で、1周約10kmのトレッキングになります。

コースは岩場続きの渓流沿いの道4.5kmの往路に8つほどの滝があり、次から次へとダイナミックな景観が現れ、不思議と疲れを感じません。西沢渓谷の終点を越せば復路はトロッコ軌道跡が残る緩やかな下り道で、1周約10kmのトレッキングになります。

西沢渓谷入口から国道140号の高架下を歩くと西沢ゲートです。ここまでしか一般車両は侵入禁止です。

さらに20分歩くと復路との合流地点で甲武信岳登山道への入口でもあります。

さらに20分歩くと復路との合流地点で甲武信岳登山道への入口でもあります。

10分ほどで廃業した西沢山荘が現れ、その横に田部重治文学碑がひっそりと佇んでいます。田部重治は大正・昭和期の登山家、山岳紀行文家であり英文学者です。『笛吹川を遡る』のほか、数多くの山岳紀行文・詩・随筆を残しています。大正6年の『笛吹川を遡る』の一説「見よ笛吹川の渓谷は契り合って上流の方へ見上げるかぎりの峭壁をなし其の間に湛える流れの紺藍の色は汲めども盡きぬ深い色をもって上へ上へと続いて居る。流れはいつまでも斯の如き峭壁にさしはさまれているのだろうか」は、笛吹川東沢の奇観「法螺貝のゴルジュ」に感動した一説です。

10分ほどで廃業した西沢山荘が現れ、その横に田部重治文学碑がひっそりと佇んでいます。田部重治は大正・昭和期の登山家、山岳紀行文家であり英文学者です。『笛吹川を遡る』のほか、数多くの山岳紀行文・詩・随筆を残しています。大正6年の『笛吹川を遡る』の一説「見よ笛吹川の渓谷は契り合って上流の方へ見上げるかぎりの峭壁をなし其の間に湛える流れの紺藍の色は汲めども盡きぬ深い色をもって上へ上へと続いて居る。流れはいつまでも斯の如き峭壁にさしはさまれているのだろうか」は、笛吹川東沢の奇観「法螺貝のゴルジュ」に感動した一説です。

二俣吊り橋を渡れば、いよいよ渓谷沿いの道です。

二俣吊り橋を渡れば、いよいよ渓谷沿いの道です。

端を渡り緩やかな西沢渓谷滝見道を進み、最初に目にするのが大久保の滝です。木々の合間から豪快な水しぶきが見える「大久保の滝」は落差30m程で、帰路に跨ぐ大久保沢の下流の滝です。滝を観瀑台から望み、木造りの階段を上っていきます。

端を渡り緩やかな西沢渓谷滝見道を進み、最初に目にするのが大久保の滝です。木々の合間から豪快な水しぶきが見える「大久保の滝」は落差30m程で、帰路に跨ぐ大久保沢の下流の滝です。滝を観瀑台から望み、木造りの階段を上っていきます。

大久保の滝を後に先へ進むと、七つ釜五段の滝の前座ともいえる三重の滝がその姿を現します。その名の通り三段となって全体としては10m程の落差で、水量は多いが、釜を介して流れ落ちるので個々の落差自体はそれ程でもない。しかしながら流れはとても美しいです。滝前に設けられた観瀑台が広く、とても整備されているので足場を気にすることもなく心ゆくまで滝を堪能できます。

大久保の滝を後に先へ進むと、七つ釜五段の滝の前座ともいえる三重の滝がその姿を現します。その名の通り三段となって全体としては10m程の落差で、水量は多いが、釜を介して流れ落ちるので個々の落差自体はそれ程でもない。しかしながら流れはとても美しいです。滝前に設けられた観瀑台が広く、とても整備されているので足場を気にすることもなく心ゆくまで滝を堪能できます。

その先にはフグ岩、人面洞と続きますが、滝見道は渓谷の川沿いを岩に沿って鎖をたよりに進んでいきます。岩は滑りやすく注意が必要です。

その先にはフグ岩、人面洞と続きますが、滝見道は渓谷の川沿いを岩に沿って鎖をたよりに進んでいきます。岩は滑りやすく注意が必要です。

西沢渓谷の見どころのひとつが滝壺や淵を染める透明な青緑色。水深が深いほど濃く、浅いところは薄い。その微妙なグラデーションに、また目を奪われます。太陽の光の赤色は水に吸収されて青色が残り、川底の花崗岩に反射するので、余計に水が青くなるとのこと。写真は人面洞

西沢渓谷の見どころのひとつが滝壺や淵を染める透明な青緑色。水深が深いほど濃く、浅いところは薄い。その微妙なグラデーションに、また目を奪われます。太陽の光の赤色は水に吸収されて青色が残り、川底の花崗岩に反射するので、余計に水が青くなるとのこと。写真は人面洞

さらに滝見道には鎖場が増えてきます。川沿いだけでなく、坂道にも鎖場があり、しかりと鎖に掴りながら進みます。

さらに滝見道には鎖場が増えてきます。川沿いだけでなく、坂道にも鎖場があり、しかりと鎖に掴りながら進みます。

少し上った先から見下ろすように竜神の滝を見た後、恋糸の滝、貞泉の滝、母胎淵と5分おきに見所が現れます。驚くのは水の表情の豊かさです。岩の間から流れ落ちる水、ゼリーのような静かな川面、岩から落ちる雫もそうです。写真の竜神の滝は、上の滝から溢れるように下の滝へと6m程の落差を勢いよく流れ落ちています。

少し上った先から見下ろすように竜神の滝を見た後、恋糸の滝、貞泉の滝、母胎淵と5分おきに見所が現れます。驚くのは水の表情の豊かさです。岩の間から流れ落ちる水、ゼリーのような静かな川面、岩から落ちる雫もそうです。写真の竜神の滝は、上の滝から溢れるように下の滝へと6m程の落差を勢いよく流れ落ちています。

やや木々に隠れ、見え難く。水量も少ない恋糸の滝を遠望し、少し先を進むと貞泉の滝が遊歩道沿いに現れます。滝見道を下りながら渓谷全体が滝のような場所で上流へと滝見しながら進んでいきます。

やや木々に隠れ、見え難く。水量も少ない恋糸の滝を遠望し、少し先を進むと貞泉の滝が遊歩道沿いに現れます。滝見道を下りながら渓谷全体が滝のような場所で上流へと滝見しながら進んでいきます。

水の流れに浸食されてできた母胎淵はその日の水量で色が変化します。

水の流れに浸食されてできた母胎淵はその日の水量で色が変化します。

母胎淵から3匹のカエルが重なっている様に見えるカエル岩を見ながら歩くこと約25分、渓谷のクライマックスが近づいてきました。

母胎淵から3匹のカエルが重なっている様に見えるカエル岩を見ながら歩くこと約25分、渓谷のクライマックスが近づいてきました。

方丈橋を渡ればいよいよ七ツ釜五段の滝です。方丈橋は、歩廊・主桁を支える斜めの部材を方丈と呼び、谷間など中間に支えを作れない場合に見られる橋の形状です。写真は七ツ釜五段の滝を回り込んだ道から見た方丈橋です。

方丈橋を渡ればいよいよ七ツ釜五段の滝です。方丈橋は、歩廊・主桁を支える斜めの部材を方丈と呼び、谷間など中間に支えを作れない場合に見られる橋の形状です。写真は七ツ釜五段の滝を回り込んだ道から見た方丈橋です。

渓谷の道はこの滝を目指して登っていき、橋上から観瀑します。西沢渓谷最大で日本の滝百選に選ばれた七ツ釜五段の滝は、落差およさ30m。上段からの流れは強烈な落差はないものの水は青々として透き通り、釜の水が溢れでるように数段にわたって流れ落ちる姿は、100選の名に恥じない見事な滝です。

渓谷の道はこの滝を目指して登っていき、橋上から観瀑します。西沢渓谷最大で日本の滝百選に選ばれた七ツ釜五段の滝は、落差およさ30m。上段からの流れは強烈な落差はないものの水は青々として透き通り、釜の水が溢れでるように数段にわたって流れ落ちる姿は、100選の名に恥じない見事な滝です。

ここから西沢渓谷の終点までは階段続きの難所(急登)ですが、七ツ釜五段の滝を見ながらなので楽しめます。上の写真がよく宣材に使われていますが、下の写真の下段の滝も落差のある見事な滝です。

ここから西沢渓谷の終点までは階段続きの難所(急登)ですが、七ツ釜五段の滝を見ながらなので楽しめます。上の写真がよく宣材に使われていますが、下の写真の下段の滝も落差のある見事な滝です。

右手に少し遠望になりますが滝見道の最後の滝、不動滝が眺められます。

右手に少し遠望になりますが滝見道の最後の滝、不動滝が眺められます。

アズマシャクナゲの群生地でもある、最後の木道の急階段を登っていきます。途中少し休憩を挟んでもいいぐらいです。例年5月上旬から中旬に見頃を迎える西沢渓谷の人気シーズンです。

アズマシャクナゲの群生地でもある、最後の木道の急階段を登っていきます。途中少し休憩を挟んでもいいぐらいです。例年5月上旬から中旬に見頃を迎える西沢渓谷の人気シーズンです。

歩くこと20分、終点に到着します。ここにベンチもありますが、右手に少し行ったところに休憩所があります。

歩くこと20分、終点に到着します。ここにベンチもありますが、右手に少し行ったところに休憩所があります。

復路は旧森林軌道のレールが残る緩やかな道を下っていきます。このトロッコ軌道跡は、三富村と塩山駅を結ぶ三塩軌道と称し、昭和8年(1933)~昭和43年(1968)まで、主に西沢・東沢一帯の県有林の木材搬出に活躍したものです。全長36kmで、自然勾配をせび(ブレーキ)だけで塩山駅まで下っていました。登りは馬で二台づつ引き上げていましたが、昭和20年(1945)頃からはディーゼル機関車で6~8台を広瀬ダムの対岸にあった中土場まで運び、そこから奥16kmは、馬にたよっていました。三塩軌道は、国道が整備され自動車輸送にかわりいつしか衰退し、昭和41年(1966)中土場~塩山駅間の軌道は撤去されました。黒金山の鋼鉱採掘による鉱石運搬・鶏冠山から採掘した硅石の運搬は最後まで行われていましたが昭和43年(1968)その歴史を閉じました。写真終点から西沢渓谷から右手にいった休憩所及び黒金山登山道入口です。トロッコ軌道が残っています。

復路は旧森林軌道のレールが残る緩やかな道を下っていきます。このトロッコ軌道跡は、三富村と塩山駅を結ぶ三塩軌道と称し、昭和8年(1933)~昭和43年(1968)まで、主に西沢・東沢一帯の県有林の木材搬出に活躍したものです。全長36kmで、自然勾配をせび(ブレーキ)だけで塩山駅まで下っていました。登りは馬で二台づつ引き上げていましたが、昭和20年(1945)頃からはディーゼル機関車で6~8台を広瀬ダムの対岸にあった中土場まで運び、そこから奥16kmは、馬にたよっていました。三塩軌道は、国道が整備され自動車輸送にかわりいつしか衰退し、昭和41年(1966)中土場~塩山駅間の軌道は撤去されました。黒金山の鋼鉱採掘による鉱石運搬・鶏冠山から採掘した硅石の運搬は最後まで行われていましたが昭和43年(1968)その歴史を閉じました。写真終点から西沢渓谷から右手にいった休憩所及び黒金山登山道入口です。トロッコ軌道が残っています。

300m約6分ほど下ると、42号橋の中間あたりで、当時木材搬出を行っていた方々が、路線のポイントとして名付けた五っ淵に着きます。ここから西沢を見下ろすと「七つ釜五段の滝」が真下に見えることから名付けられました、

300m約6分ほど下ると、42号橋の中間あたりで、当時木材搬出を行っていた方々が、路線のポイントとして名付けた五っ淵に着きます。ここから西沢を見下ろすと「七つ釜五段の滝」が真下に見えることから名付けられました、

いくつもの橋を渡ります。歩廊・主桁を支える斜めの部材を方丈と呼びますが、谷間など中間に支えを作れない場合に、吊橋・アーチ橋とともに多く見られる橋の形状が方丈橋です。写真は地名から「さわぐるみ橋」

いくつもの橋を渡ります。歩廊・主桁を支える斜めの部材を方丈と呼びますが、谷間など中間に支えを作れない場合に、吊橋・アーチ橋とともに多く見られる橋の形状が方丈橋です。写真は地名から「さわぐるみ橋」

通常つり橋は、橋の下に設置される耐風策が橋の両側2本ですが、この地は狭隘かつ急峻な地形のため、1本となっています。そのため、横からの風荷重を歩廊の下に設置された横溝と呼ばれる斜部材で、橋の両側のコンクリート橋台に伝える構造とし、風速55m/sの強風にも耐えうるものとなっています。1本のみの耐風策は下からの風荷重による浮き上がり防止及び横揺れ減少を目的に設置されています。しゃくなげ橋の名はこの渓谷一帯に自生する「しゃくなげ」から命名されています。

通常つり橋は、橋の下に設置される耐風策が橋の両側2本ですが、この地は狭隘かつ急峻な地形のため、1本となっています。そのため、横からの風荷重を歩廊の下に設置された横溝と呼ばれる斜部材で、橋の両側のコンクリート橋台に伝える構造とし、風速55m/sの強風にも耐えうるものとなっています。1本のみの耐風策は下からの風荷重による浮き上がり防止及び横揺れ減少を目的に設置されています。しゃくなげ橋の名はこの渓谷一帯に自生する「しゃくなげ」から命名されています。

迂回歩道である旧森林軌道ですが、ところどころ道幅も狭く、当時事故も多発していたようです。「ひこいっちゃんころばし」と名付けられた場所は、当時馬とトロッコで木材を塩山駅まで運搬する運材夫をしていた「彦一」さんが、操作ミスで馬と一緒に沢に転落し負傷したことから呼ばれていますし、「いこりころばし」は、運材夫の「猪虎狸」さんが操作ミスでトロッコといっしょに沢に転落し負傷した場所です。

迂回歩道である旧森林軌道ですが、ところどころ道幅も狭く、当時事故も多発していたようです。「ひこいっちゃんころばし」と名付けられた場所は、当時馬とトロッコで木材を塩山駅まで運搬する運材夫をしていた「彦一」さんが、操作ミスで馬と一緒に沢に転落し負傷したことから呼ばれていますし、「いこりころばし」は、運材夫の「猪虎狸」さんが操作ミスでトロッコといっしょに沢に転落し負傷した場所です。

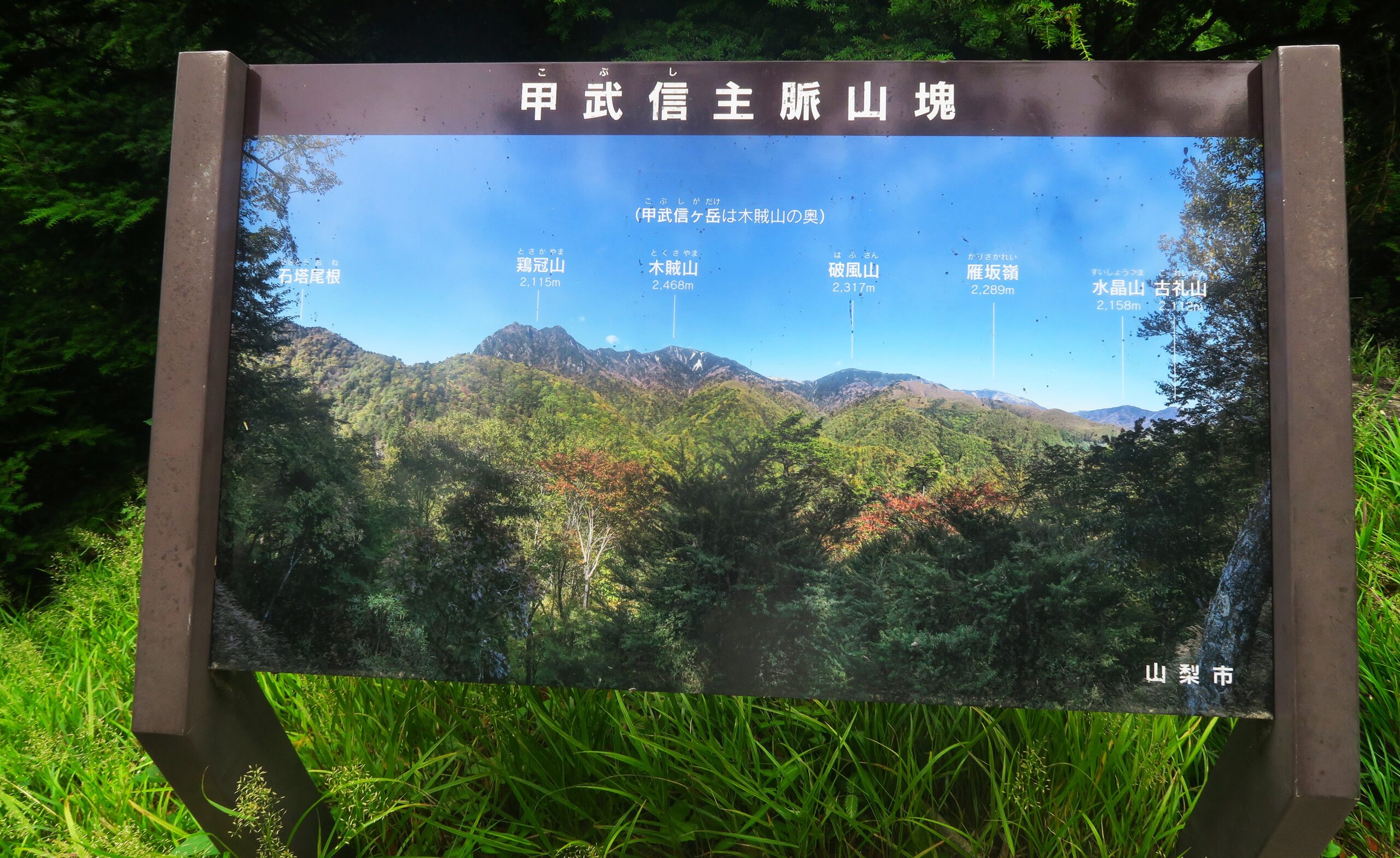

迂回歩道を歩き出して約35分、大展望台で鶏冠山を遠望して休憩します。※雲がなければ写真のような景色が見れます。

迂回歩道を歩き出して約35分、大展望台で鶏冠山を遠望して休憩します。※雲がなければ写真のような景色が見れます。

大展望台から500m約8分ほどで大久保沢を大きく迂回して渡ります。西沢渓谷に右岸から流れ込む沢のひとつで、最も深い沢がこの大久保沢です。大久保沢に架かる橋に風が抜けて気持ちがよい。

大展望台から500m約8分ほどで大久保沢を大きく迂回して渡ります。西沢渓谷に右岸から流れ込む沢のひとつで、最も深い沢がこの大久保沢です。大久保沢に架かる橋に風が抜けて気持ちがよい。

途中に20本ほどの丸太を積載した車両が展示されています。木材搬出の工程は、伐採を専門とする者と、積子といって丸太をトロッコに積む者、及び、運材夫といって中土場まで運び、これを塩山駅まで運ぶ業務をそれぞれ分業で行っていました。

途中に20本ほどの丸太を積載した車両が展示されています。木材搬出の工程は、伐採を専門とする者と、積子といって丸太をトロッコに積む者、及び、運材夫といって中土場まで運び、これを塩山駅まで運ぶ業務をそれぞれ分業で行っていました。

大久保沢から1.1km約17分、尾根筋を乗り越えると山の神・精霊岩に到着です。祠は大嶽山那賀都神社で大山祇神を祀ります。下山の安全を祈ります。橋を渡った先が祠。

大久保沢から1.1km約17分、尾根筋を乗り越えると山の神・精霊岩に到着です。祠は大嶽山那賀都神社で大山祇神を祀ります。下山の安全を祈ります。橋を渡った先が祠。

カワズ池まで下りてこれば、林道を歩いて残り2kmです。このあたりは中悪沢といい、三塩軌道の路線延長の際に山の形状等の理由で、何か所か沢を迂回するコースが作られましたが、その中でも特に路線工事が困難で、災害等常に修復しなければならなかった沢のひとつです。最も奥に位置した「奥悪沢」と最も入口に位置した「口悪沢」の間に位置したので中悪沢と呼ばれました。

カワズ池まで下りてこれば、林道を歩いて残り2kmです。このあたりは中悪沢といい、三塩軌道の路線延長の際に山の形状等の理由で、何か所か沢を迂回するコースが作られましたが、その中でも特に路線工事が困難で、災害等常に修復しなければならなかった沢のひとつです。最も奥に位置した「奥悪沢」と最も入口に位置した「口悪沢」の間に位置したので中悪沢と呼ばれました。

ネトリ大橋を渡って合流すれば後は駐車場まで戻ります。大久保沢から約30分、西沢渓谷入口までもう20分です。

ネトリ大橋を渡って合流すれば後は駐車場まで戻ります。大久保沢から約30分、西沢渓谷入口までもう20分です。

食事は甲州古民家ほうとう「完熟屋」で甲斐サーモン丼をいただきます。塩山の本店は、築120年の古民家を改装して郷土料理、地の食材・お酒を提供しています。ほうとうが有名なお店ですが、今回は夏」でもあり、本店しか味わえない甲斐サーモン丼をいただくことに。

食事は甲州古民家ほうとう「完熟屋」で甲斐サーモン丼をいただきます。塩山の本店は、築120年の古民家を改装して郷土料理、地の食材・お酒を提供しています。ほうとうが有名なお店ですが、今回は夏」でもあり、本店しか味わえない甲斐サーモン丼をいただくことに。

甲斐サーモンは、山梨県で養殖されている1kg以上ある大型のニジマスに付けられたブランド名です。淡水魚の消費が伸び悩んでいることから、味もよく、生産量も多い大型ニジマスに「甲斐サーモン」と名付け、淡水魚の美味しさをアピールすることにしました。また甲斐サーモンに山梨県産の赤ワインの搾りかすであるぶどう果皮粉末を餌に混ぜて与えるじょとで、より山梨ならではの魚にしたのが「甲斐サーモンレッド」です。

甲斐サーモンは、山梨県で養殖されている1kg以上ある大型のニジマスに付けられたブランド名です。淡水魚の消費が伸び悩んでいることから、味もよく、生産量も多い大型ニジマスに「甲斐サーモン」と名付け、淡水魚の美味しさをアピールすることにしました。また甲斐サーモンに山梨県産の赤ワインの搾りかすであるぶどう果皮粉末を餌に混ぜて与えるじょとで、より山梨ならではの魚にしたのが「甲斐サーモンレッド」です。