明治16年(1833)に石川県から分県し誕生した富山県。日本海に面し本州の中央北部に位置し東南西を山に囲まれ、北は海に面する半盆地形の地形の中に、富山平野が広がっています。富山市は富山県のほぼ中央から南東部分までを占め、北には富山湾、東には立山連峰、西には丘陵・山村地帯が連なり、南は豊かな田園風景や森林が広がっています。米ニューヨーク・タイムズ紙が2025年1月に発表した「2025年に行くべき52ヶ所」に選ばれた富山市。2015年に北麓新幹線長野~金沢間が開通し、交通の便がグンとよくなった富山。魚介類の美味しさはもちろん、駅周辺の見どころもあり、観光都市金沢よりも近く、今世界の注目です。

富山市をめぐるには富山地方鉄道市内電車が便利です。富山駅を中心に、富山市の南北や富山大学のある西部を結び市民の身近な移動手段として定着しています。5分から15分間隔で運行され、「一日フリーきっぷ」は観光客にも便利です。公共交通を軸としたコンパクトな町づくりを目指す富山市は、2006年、JRから引き継いだ富山港線を日本初の本格的LRTとして整備、09年には市中心部に環状線が開通、さらに20年に南北の路線がつながるなど、着実に路面電車の整備を進めてきました。富山駅から路面電車で環状線のグランドプラザ前または南富山駅前行き西町電停で下車し徒歩2分、氷の岩脈のようなひと際目立つ外観の建造物が目の前の迫ってきます。

富山市をめぐるには富山地方鉄道市内電車が便利です。富山駅を中心に、富山市の南北や富山大学のある西部を結び市民の身近な移動手段として定着しています。5分から15分間隔で運行され、「一日フリーきっぷ」は観光客にも便利です。公共交通を軸としたコンパクトな町づくりを目指す富山市は、2006年、JRから引き継いだ富山港線を日本初の本格的LRTとして整備、09年には市中心部に環状線が開通、さらに20年に南北の路線がつながるなど、着実に路面電車の整備を進めてきました。富山駅から路面電車で環状線のグランドプラザ前または南富山駅前行き西町電停で下車し徒歩2分、氷の岩脈のようなひと際目立つ外観の建造物が目の前の迫ってきます。

富山市が進める「ガラスの街角づくり事業」は、300年以上の伝統を受け継ぐ「富山の売薬」に由来します。明治・大正期に薬を入れるガラス瓶の製造が盛んであった富山には、戦前富山駅を中心に溶解炉を持つガラス工場が10社以上あったといいます。戦争やプラスチック容器の登場でガラス生産は下火となりましたが、高いガラス加工技術を持つ職人を多く抱えていた富山市は、ガラスのアートや実用品としてのガラス産業の振興を図ることに努めました。

富山市が進める「ガラスの街角づくり事業」は、300年以上の伝統を受け継ぐ「富山の売薬」に由来します。明治・大正期に薬を入れるガラス瓶の製造が盛んであった富山には、戦前富山駅を中心に溶解炉を持つガラス工場が10社以上あったといいます。戦争やプラスチック容器の登場でガラス生産は下火となりましたが、高いガラス加工技術を持つ職人を多く抱えていた富山市は、ガラスのアートや実用品としてのガラス産業の振興を図ることに努めました。

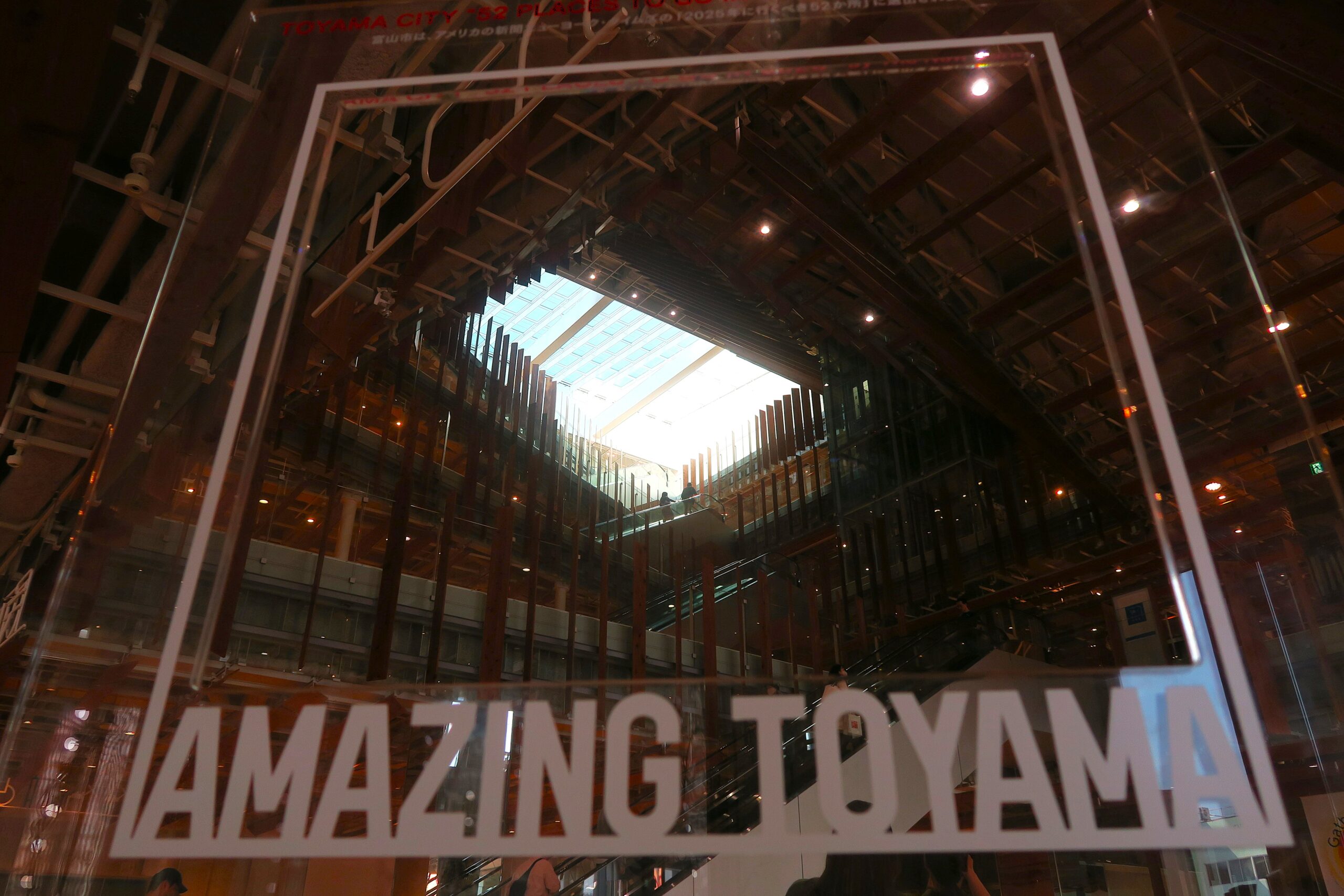

「ガラスの街とやま」の発信拠点となる美術館「富山市ガラス美術館」や富山市立図書館などが入居する複合施設が「TOYAMAキラリ」です。世界的な建築家、隈研吾氏が設計を手掛けた建物は、キラキラ輝く立山連峰のような外観そのものがアート。地下1階、地上10階からなる高さ約57mの建物の外観は、御影石、ガラス、アルミの3種類の異なる素材の細長いパネルを組み合わせ、表情豊かな立山連峰を彷彿させる外観となっています。

「ガラスの街とやま」の発信拠点となる美術館「富山市ガラス美術館」や富山市立図書館などが入居する複合施設が「TOYAMAキラリ」です。世界的な建築家、隈研吾氏が設計を手掛けた建物は、キラキラ輝く立山連峰のような外観そのものがアート。地下1階、地上10階からなる高さ約57mの建物の外観は、御影石、ガラス、アルミの3種類の異なる素材の細長いパネルを組み合わせ、表情豊かな立山連峰を彷彿させる外観となっています。

面白いのは、その外観からは想像できない館内の雰囲気。2階から6階までは四角い木枠を回転させながら積み上げたような「スパイラルボイド」と呼ばれる中央を貫く大胆な内部の吹き抜け構造になっています。斜めに大きな光の筒が貫いたような形状で、周囲には県産材の杉板ルーパー(羽板)やガラス、鏡が並び、天窓からの光とともに明るく開放的な空間を創出しています。

面白いのは、その外観からは想像できない館内の雰囲気。2階から6階までは四角い木枠を回転させながら積み上げたような「スパイラルボイド」と呼ばれる中央を貫く大胆な内部の吹き抜け構造になっています。斜めに大きな光の筒が貫いたような形状で、周囲には県産材の杉板ルーパー(羽板)やガラス、鏡が並び、天窓からの光とともに明るく開放的な空間を創出しています。

2階から5階が現代ガラス作品を中心とした企画展や富山市が所蔵する現代ガラス美術作品を展示するコレクション展をはじめ、展示室の壁面に富山ゆかりの作家の作品を展示する「グラス・アート・パサージュ」などさまざまな表現方法を用いたガラスアートの魅力に触れることができます。写真はコレクション展

2階から5階が現代ガラス作品を中心とした企画展や富山市が所蔵する現代ガラス美術作品を展示するコレクション展をはじめ、展示室の壁面に富山ゆかりの作家の作品を展示する「グラス・アート・パサージュ」などさまざまな表現方法を用いたガラスアートの魅力に触れることができます。写真はコレクション展

6階では、現代ガラス美術に特化し、世界にも強力な発信力を持つ作品を展示するという趣旨から、現代ガラス美術の巨匠である米国出身のデイル・チフーリ氏の工房が制作したインスタレーション(空間芸術)作品5点を常設展示する「グラス・アート・ガーデン」が楽しめます。

6階では、現代ガラス美術に特化し、世界にも強力な発信力を持つ作品を展示するという趣旨から、現代ガラス美術の巨匠である米国出身のデイル・チフーリ氏の工房が制作したインスタレーション(空間芸術)作品5点を常設展示する「グラス・アート・ガーデン」が楽しめます。

チフーリ氏の作品はカラフルな色の組み合わせと流動的な形が特徴です。その鮮やかな色合いと斬新なデザインの代表的なシリーズの中でも、富山でしか見られないインスタレーションを見ることができます。

チフーリ氏の作品はカラフルな色の組み合わせと流動的な形が特徴です。その鮮やかな色合いと斬新なデザインの代表的なシリーズの中でも、富山でしか見られないインスタレーションを見ることができます。

2階では、慶応元年(1865)創業の金沢の老舗“麩専門店「加賀屋不室屋4+」がプロドュースする和カフェ「不室屋」の味を堪能できます。麩を現代の感覚に合わせてアレンジしたランチやスイーツを提供していて、一風変わった日本の伝統食が味わえます。

2階では、慶応元年(1865)創業の金沢の老舗“麩専門店「加賀屋不室屋4+」がプロドュースする和カフェ「不室屋」の味を堪能できます。麩を現代の感覚に合わせてアレンジしたランチやスイーツを提供していて、一風変わった日本の伝統食が味わえます。

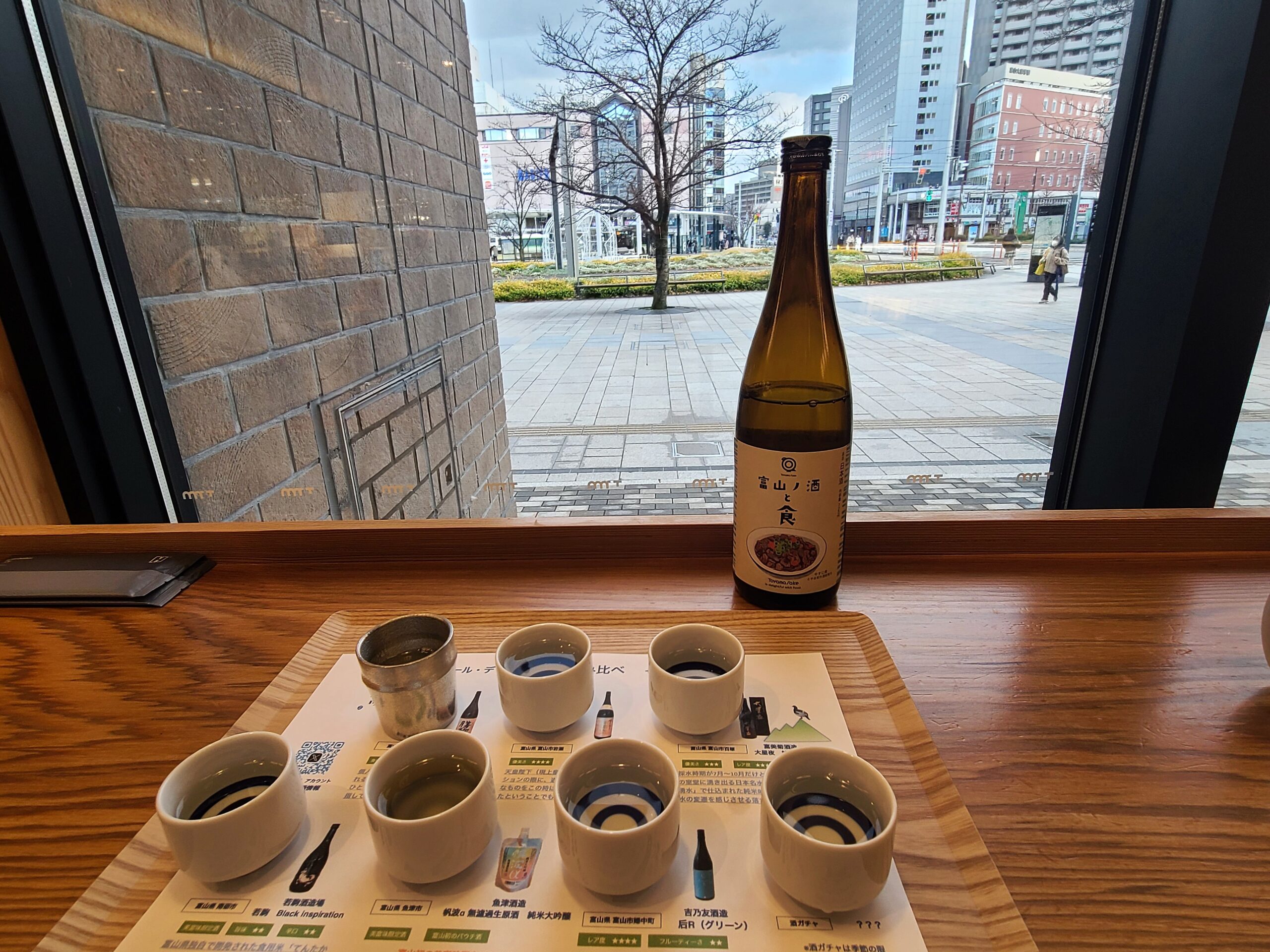

北陸新幹線開業でますます進化する富山駅前に2023年3月新しいランドマークとして商業施設・MAROOTがオープン。富山の暮らしに必要なものが「まるっと」そろうことから名付けられた商業施設で、70店舗以上のテナントが入っています。衣・食・住のショップが揃う他、ここでしか買えない日本酒やおつまみ、海鮮丼などの店舗があり毎日立ち寄りたくなる魅力的なラインアップの注目の施設です。なかでも「バール・デ・美富味(みとみ)」は幅広い層に日本酒のファンになってもらいたいという思いで誕生したお店。

北陸新幹線開業でますます進化する富山駅前に2023年3月新しいランドマークとして商業施設・MAROOTがオープン。富山の暮らしに必要なものが「まるっと」そろうことから名付けられた商業施設で、70店舗以上のテナントが入っています。衣・食・住のショップが揃う他、ここでしか買えない日本酒やおつまみ、海鮮丼などの店舗があり毎日立ち寄りたくなる魅力的なラインアップの注目の施設です。なかでも「バール・デ・美富味(みとみ)」は幅広い層に日本酒のファンになってもらいたいという思いで誕生したお店。

印象的なのは、カウンターの奥にある25本のタップ。蔵出しの生酒をタップから注ぎ提供しています。バルメニューに加え、富山の人気店の名匠がプロデュースするお酒の合う美食、酒粕スイーツなどフードメニューも充実。日本酒との新しいペアリングが楽しめます。

印象的なのは、カウンターの奥にある25本のタップ。蔵出しの生酒をタップから注ぎ提供しています。バルメニューに加え、富山の人気店の名匠がプロデュースするお酒の合う美食、酒粕スイーツなどフードメニューも充実。日本酒との新しいペアリングが楽しめます。

富山湾の美味がフィンガーフードで楽しめる美富味プレートは、左上から甘エビのピンチョス、里芋のクロケット、鱒のタルタルソースとバケット下段左からホタルイカ、ホタテ、ローストビーフ、蒲鉾のピンチョスが並んでいます。

富山湾の美味がフィンガーフードで楽しめる美富味プレートは、左上から甘エビのピンチョス、里芋のクロケット、鱒のタルタルソースとバケット下段左からホタルイカ、ホタテ、ローストビーフ、蒲鉾のピンチョスが並んでいます。

日本酒のメニュー表には甘さ・辛さ・芳醇・淡麗・初級者・上級者向けといった指標が示されていて、好みに応じてオーダーできます。今回は6種類のお酒飲み比べをオーダー。上段左から高岡・清都酒造の勝駒純米、入手困難な富山を代表するお酒を錫のぐい飲みでいただきます。上段中は天皇陛下(現上皇)が富山のにご来県されたレセプションの際に、通常ひとくちつけるだけの形式的なものをこの時は注がれたものを全て飲み干されたということでも話題になった岩瀬・桝田酒造の満寿泉プラチナ寿、上段右は銘酒羽根屋で知られる富美菊酒造が開業50周年を記念してコラボしたホテル立山限定酒大星夜 純米吟醸。標高2450mの立山室堂に湧き出る日本名水百選の「立山玉殿の湧水」で仕込まれた純米吟醸。下段左から富山県独自で開発された食用米「てんたかく」を使用した若駒 Black inspiration、下段中はお店限定パウチ酒、魚津酒造 帆波α 無濾過生原酒 純米大吟醸、富山市の小さなドメーヌ、吉乃友酒造の后R(グリーン)、そしてランダムの酒ガチャは富山の食中酒プロジェクト富山ノ酒と食シリーズの中から牛すじ煮にあう富美菊酒造のお酒でした。

日本酒のメニュー表には甘さ・辛さ・芳醇・淡麗・初級者・上級者向けといった指標が示されていて、好みに応じてオーダーできます。今回は6種類のお酒飲み比べをオーダー。上段左から高岡・清都酒造の勝駒純米、入手困難な富山を代表するお酒を錫のぐい飲みでいただきます。上段中は天皇陛下(現上皇)が富山のにご来県されたレセプションの際に、通常ひとくちつけるだけの形式的なものをこの時は注がれたものを全て飲み干されたということでも話題になった岩瀬・桝田酒造の満寿泉プラチナ寿、上段右は銘酒羽根屋で知られる富美菊酒造が開業50周年を記念してコラボしたホテル立山限定酒大星夜 純米吟醸。標高2450mの立山室堂に湧き出る日本名水百選の「立山玉殿の湧水」で仕込まれた純米吟醸。下段左から富山県独自で開発された食用米「てんたかく」を使用した若駒 Black inspiration、下段中はお店限定パウチ酒、魚津酒造 帆波α 無濾過生原酒 純米大吟醸、富山市の小さなドメーヌ、吉乃友酒造の后R(グリーン)、そしてランダムの酒ガチャは富山の食中酒プロジェクト富山ノ酒と食シリーズの中から牛すじ煮にあう富美菊酒造のお酒でした。

富山駅から路面電車で20分、富山駅の海側にある岩瀬エリアへ足を運んでみます。 「水の町、富山へ。船とLTRで結ばれる北前船主の港町・岩瀬を歩く」はこちらhttps://wakuwakutrip.com/archives/18981

富山駅から路面電車で20分、富山駅の海側にある岩瀬エリアへ足を運んでみます。 「水の町、富山へ。船とLTRで結ばれる北前船主の港町・岩瀬を歩く」はこちらhttps://wakuwakutrip.com/archives/18981