富山城は、戦国時代に織田信長の家臣・佐々成政が居城にしましたが、豊臣秀吉に敗れ、城は破却。その後、加賀前田家初代当主前田利家の長男、利長の隠居城となり、城を改修しましたが、慶長14年(1609)焼失し、利長は高岡城へと移ります。寛永16年(1639)加賀藩3代藩主前田利常の次男・利次に10万石で分藩により富山藩ができ、幕末まで富山前田家の居城となりました。現在は富山城址公園として整備され、昭和29年(1954)に建造された三層四階の模擬天守は、富山市郷土博物館となっています。富山城の歴史にふれる「富山城ものがたり」の旅に出かけます。

越中は守護畠山氏が畿内に常駐していたため、重臣の遊佐、神保、椎名の3氏によりぶ分割統治されていました。このうち遊佐氏は加賀一向一揆勢におされて勢力を失い、この結果、神通川を挟んで東側を椎名氏、西側を神保氏が治めるかたちで越中の均衡が保たれていました。ところが天文12年頃(1543)に神保長職が神通川を越え、椎名氏の支配地域・新川郡内に城の北を神通川が流れ天然の堀となる富山城を築いたことによりこの均衡が崩れたのです。

越中は守護畠山氏が畿内に常駐していたため、重臣の遊佐、神保、椎名の3氏によりぶ分割統治されていました。このうち遊佐氏は加賀一向一揆勢におされて勢力を失い、この結果、神通川を挟んで東側を椎名氏、西側を神保氏が治めるかたちで越中の均衡が保たれていました。ところが天文12年頃(1543)に神保長職が神通川を越え、椎名氏の支配地域・新川郡内に城の北を神通川が流れ天然の堀となる富山城を築いたことによりこの均衡が崩れたのです。

越中は周囲の戦国大名らが奪い合う激戦地で、永禄5年(1562)長職は、椎名康胤に仲裁を請われた上杉謙信に城を追われ、その後は一向一揆勢や信玄・謙信らの激しい争奪戦を経て、最終的に天正9年(1581)織田信長が越中を制圧すると重臣・佐々成政を置きます。天正10年(1582)の本能寺の変後、豊臣秀吉の征討により、佐々成政は降参し、一旦は廃城となります。しかしながらその後に越中を与えられた前田利長が再整備し隠居城とします。本丸や西の丸など中心部の構造は、豊臣秀吉の聚楽第を参考にしたとも言われています。慶長14年(1609)焼失し、元和元年(1615)の一国一城令によりまたも廃城となります。その後寛永16年(1639)加賀藩から10万石を分与された加賀藩3代利常の次男・利次により富山藩が成立し、再々建。そのまま明治維新を迎えます。

城のすぐ北を流れる巨大河川の神通川を天然の水堀とし、その南側に掘られた広大な内堀に浮くように、東側に方形に近い本丸、その西側に南北に長い西の丸、本丸の南側に東西に長い二の丸が配置されていました。またこれらの内郭をコの字型の梯郭式に三の丸や東出丸が囲んでいました。

城のすぐ北を流れる巨大河川の神通川を天然の水堀とし、その南側に掘られた広大な内堀に浮くように、東側に方形に近い本丸、その西側に南北に長い西の丸、本丸の南側に東西に長い二の丸が配置されていました。またこれらの内郭をコの字型の梯郭式に三の丸や東出丸が囲んでいました。

JR富山駅から南へ15分ほど歩くと富山城址公園に到着です。富山駅から城址公園に向かうと搦手口にある緑の瓦を葺き、ナマコ壁を持つ三層望楼型天守風の「佐藤記念美術館」が最初に見えてきます。ここは東出丸に向かう虎口だったとのことですが、我慢して南にまわり、大手口を目指します。

東出丸虎口の少し南側、富山市観光案内所を過ぎたところに千歳御門(埋門)があります。富山藩10代藩主前田利保が隠居所として造営した千歳御殿の正門で、江戸時代後期の嘉永2年(1849)に建築されました。当時はここに入口はありませんでしたが御殿正門の様式を今に伝えています。総欅造りの三間薬医門で、屋根は切妻造本瓦葺、桁行6m、梁間1.9mになり、同一建築様式の城門は「東大の赤門」として知られる旧加賀屋敷御守門殿など数少ないことから貴重な江戸時代の城門です。明治維新後赤祖父家に払い下げられましたが2008年に再移築。富山県で唯一現存する千歳御殿の創建当初の建造物です。※両端の石垣は史実と関係なく新造。

東出丸虎口の少し南側、富山市観光案内所を過ぎたところに千歳御門(埋門)があります。富山藩10代藩主前田利保が隠居所として造営した千歳御殿の正門で、江戸時代後期の嘉永2年(1849)に建築されました。当時はここに入口はありませんでしたが御殿正門の様式を今に伝えています。総欅造りの三間薬医門で、屋根は切妻造本瓦葺、桁行6m、梁間1.9mになり、同一建築様式の城門は「東大の赤門」として知られる旧加賀屋敷御守門殿など数少ないことから貴重な江戸時代の城門です。明治維新後赤祖父家に払い下げられましたが2008年に再移築。富山県で唯一現存する千歳御殿の創建当初の建造物です。※両端の石垣は史実と関係なく新造。

路面電車が走る城下町・富山の代表的な風景です。写真は富山城模擬天守を背景にして、三の丸にあたる丸の内電停から国際会議場前電停に向かうデ9000系「セントラム」。T字路の大手町交差点が二の丸入口で、二階櫓門が建っていました。1階を門、2階を櫓とした櫓門で、最も厳重な形式の門で、正面の幅約13.5m、高さが約13.6mありました。東西の道路が二の丸で、交差点を渡った先に、唯一残る本丸南側の内堀を渡る土橋があります。垂直の道が大手道で南辺に大手門がありました。

路面電車が走る城下町・富山の代表的な風景です。写真は富山城模擬天守を背景にして、三の丸にあたる丸の内電停から国際会議場前電停に向かうデ9000系「セントラム」。T字路の大手町交差点が二の丸入口で、二階櫓門が建っていました。1階を門、2階を櫓とした櫓門で、最も厳重な形式の門で、正面の幅約13.5m、高さが約13.6mありました。東西の道路が二の丸で、交差点を渡った先に、唯一残る本丸南側の内堀を渡る土橋があります。垂直の道が大手道で南辺に大手門がありました。

富山駅から城址公園へ徒歩で向かうとどうしても北側の搦手口から入ってしまいますが、富山駅から富山地方鉄道市内電車に乗車し、国際会議場前電停で下車すれば、土橋は目の前です。巨大な松が植えられ、堂々たる雰囲気を醸し出しています。

富山駅から城址公園へ徒歩で向かうとどうしても北側の搦手口から入ってしまいますが、富山駅から富山地方鉄道市内電車に乗車し、国際会議場前電停で下車すれば、土橋は目の前です。巨大な松が植えられ、堂々たる雰囲気を醸し出しています。

模擬天守を内堀の外から眺めると、模擬天守の石垣と、その右側(東側)に繋がる石垣の雰囲気が全く異なることがよくわかります。高欄や唐破風に犬山城の影響が見られます。

模擬天守を内堀の外から眺めると、模擬天守の石垣と、その右側(東側)に繋がる石垣の雰囲気が全く異なることがよくわかります。高欄や唐破風に犬山城の影響が見られます。

富山城の石垣は、富山を隠居の地とした加賀の2代藩主前田利長が慶長10年(1605)頃に整備し、富山初代藩主前田利次が寛文元年(1661)頃に現在の形に積む直したと考えられています。富山城は土塁が主体の城でしたが、城内中枢部を守る二の丸と結ぶ本丸の正門である鉄門、本丸と東出丸を結ぶ搦手門、二の丸の二階櫓門(現存せず)の3ヵ所には石垣が築かれていました。現存する石垣は、富山県内の早月川や常願寺川産の玉石などを割って使用したり、あるいわそのままの形の石が「野面積み」技法で積まれています。それらは、石の丸い面を表に向けていることが特徴です。また石と石との隙間は、小石や割石などで埋められており、排水や積石の安定をはかっています。ただし鉄門の内枡形石垣の通路面は「布積み」という方形に加工した石材を水平に横列を揃えた積み方で、寛文期の石積みで富山城では最も古い積み方が確認できる部分です。

富山城の石垣は、富山を隠居の地とした加賀の2代藩主前田利長が慶長10年(1605)頃に整備し、富山初代藩主前田利次が寛文元年(1661)頃に現在の形に積む直したと考えられています。富山城は土塁が主体の城でしたが、城内中枢部を守る二の丸と結ぶ本丸の正門である鉄門、本丸と東出丸を結ぶ搦手門、二の丸の二階櫓門(現存せず)の3ヵ所には石垣が築かれていました。現存する石垣は、富山県内の早月川や常願寺川産の玉石などを割って使用したり、あるいわそのままの形の石が「野面積み」技法で積まれています。それらは、石の丸い面を表に向けていることが特徴です。また石と石との隙間は、小石や割石などで埋められており、排水や積石の安定をはかっています。ただし鉄門の内枡形石垣の通路面は「布積み」という方形に加工した石材を水平に横列を揃えた積み方で、寛文期の石積みで富山城では最も古い積み方が確認できる部分です。

城内で最も高い鉄門枡形の石垣には、城主の権威を示すために巨大な鏡石が西面に1つ、北面と東面に2つずつ計5つはめ込まれています。正面から入って来た敵を威圧する効果もあったといいます。

城内で最も高い鉄門枡形の石垣には、城主の権威を示すために巨大な鏡石が西面に1つ、北面と東面に2つずつ計5つはめ込まれています。正面から入って来た敵を威圧する効果もあったといいます。

鉄門から本丸への大手虎口はカギ状に折れ曲がる枡形虎口の形式で、右手には櫓台が残り、武者走りが設置されています。

鉄門から本丸への大手虎口はカギ状に折れ曲がる枡形虎口の形式で、右手には櫓台が残り、武者走りが設置されています。

城址公園内は広場になっていて、奥に白亜の三層櫓が見えます。一見天守に見えますが、元々は城門である鉄門の枡形西側の、かつて多聞櫓が建っていた石垣の上に昭和29年(1954)に建造された三層四階の模擬天守、二重二階の小天守など城郭の意匠でまとまられています。その外観は同じ慶長期で現存する犬山城や彦根城の天守などを参考に望楼型天守をデザインして建てたとのこと。

城址公園内は広場になっていて、奥に白亜の三層櫓が見えます。一見天守に見えますが、元々は城門である鉄門の枡形西側の、かつて多聞櫓が建っていた石垣の上に昭和29年(1954)に建造された三層四階の模擬天守、二重二階の小天守など城郭の意匠でまとまられています。その外観は同じ慶長期で現存する犬山城や彦根城の天守などを参考に望楼型天守をデザインして建てたとのこと。

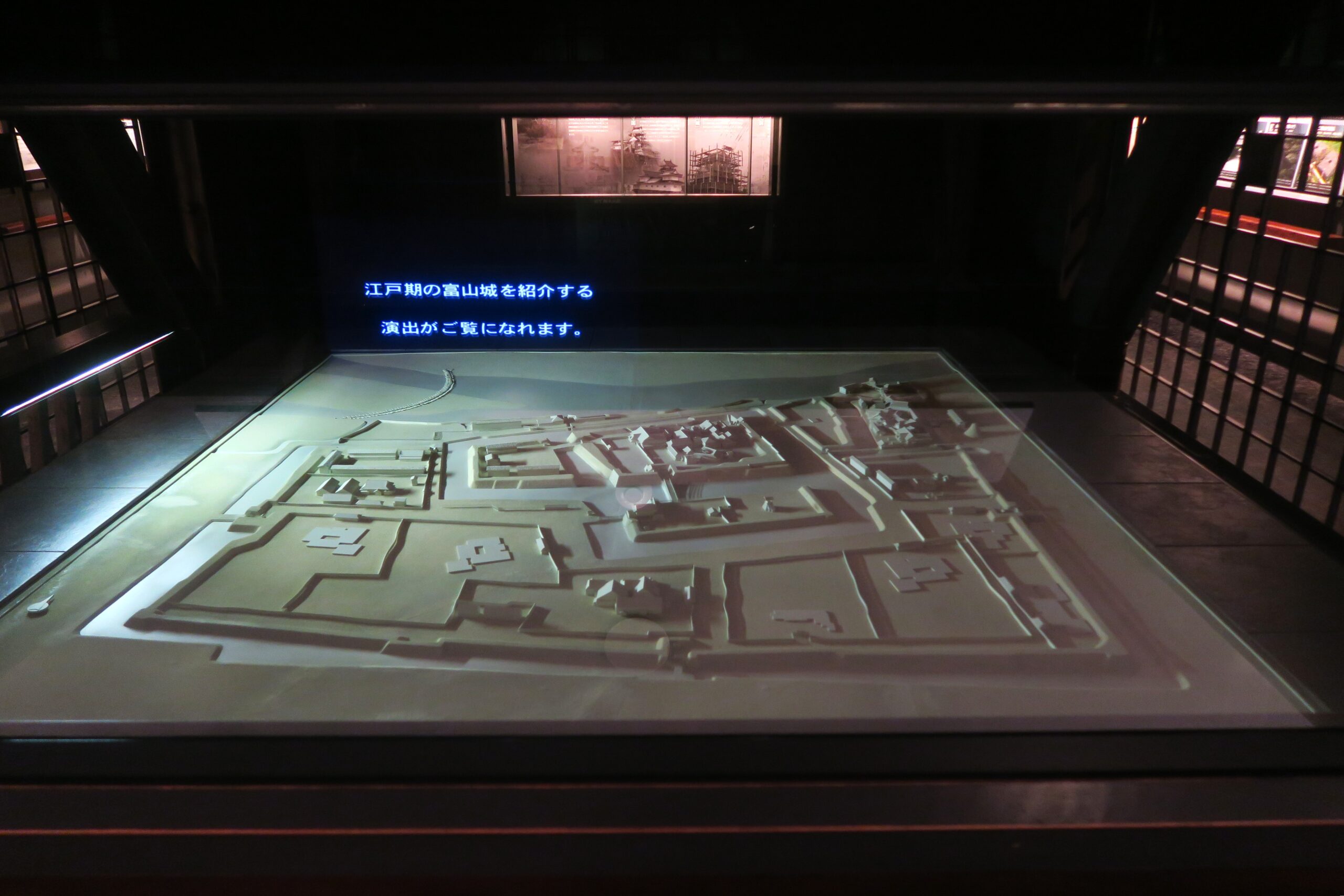

富山市郷土博物館では、築城から現在に至るまで富山城が歩んできた約400年の歴史を紹介。富山城の模型を使用し、光と音声で紹介するなどわかりやすい展示になっています。展示コーナーの中央には、大きなケースに入った富山城の巨大ジオラマがあり、数分に一回、プロジェクションマッピング的な映像が投影され、時代により縄張りが変化していく富山城の様を体感できるという面白い仕掛けになっています。

富山市郷土博物館では、築城から現在に至るまで富山城が歩んできた約400年の歴史を紹介。富山城の模型を使用し、光と音声で紹介するなどわかりやすい展示になっています。展示コーナーの中央には、大きなケースに入った富山城の巨大ジオラマがあり、数分に一回、プロジェクションマッピング的な映像が投影され、時代により縄張りが変化していく富山城の様を体感できるという面白い仕掛けになっています。

天守展望台からは周辺の町並みが一望できますが、金網が少し邪魔しています。大手枡形虎口の櫓台を上からみおろします。礎石的なものもいくつか残っているようです。

天守展望台からは周辺の町並みが一望できますが、金網が少し邪魔しています。大手枡形虎口の櫓台を上からみおろします。礎石的なものもいくつか残っているようです。

本丸と二の丸は現在では繋がっていますが、江戸時代には本丸と西の丸の間には堀があり、土橋が架かっていました。

本丸と二の丸は現在では繋がっていますが、江戸時代には本丸と西の丸の間には堀があり、土橋が架かっていました。

公園内に戻ります。城址公園北側に高さ約10mの富山藩2代藩主・前田正甫公像が立つ。正甫は、富山売薬の基礎を築いた人物として有名で、それは「反魂丹伝説」という形で語り継がれています。元禄3年(1690)正甫が参勤交代で江戸城に登城した折、とある大名が激しい腹痛を訴えました。そこで懐中に常備していた「藩魂丹」をすすめたところ、たちどころに治りました。その様子を見た諸大名は「藩魂丹」の効能に驚き、自分の領内での販売を求まるようになったため、正甫の命で諸国に行商させたのが富山売薬の始まりであるという伝説です。この伝説により、正甫は「富山売薬を広めたお殿様」として、いまでも市民の間から親しまれているとのことです。

公園内に戻ります。城址公園北側に高さ約10mの富山藩2代藩主・前田正甫公像が立つ。正甫は、富山売薬の基礎を築いた人物として有名で、それは「反魂丹伝説」という形で語り継がれています。元禄3年(1690)正甫が参勤交代で江戸城に登城した折、とある大名が激しい腹痛を訴えました。そこで懐中に常備していた「藩魂丹」をすすめたところ、たちどころに治りました。その様子を見た諸大名は「藩魂丹」の効能に驚き、自分の領内での販売を求まるようになったため、正甫の命で諸国に行商させたのが富山売薬の始まりであるという伝説です。この伝説により、正甫は「富山売薬を広めたお殿様」として、いまでも市民の間から親しまれているとのことです。

佐藤記念美術館のある搦手口から城外へ。本丸北東部の搦手石垣で、左奥の少し緑がかった石積みの上下で違いがあることが見てとれます。下側は比較的形の整った小型の石(花崗岩)が横の列を揃えて積まれている布積みで、江戸時代の寛文期(1661年頃)の特徴です。上側は戦後に積み直したため異なる積み方になっています。

佐藤記念美術館のある搦手口から城外へ。本丸北東部の搦手石垣で、左奥の少し緑がかった石積みの上下で違いがあることが見てとれます。下側は比較的形の整った小型の石(花崗岩)が横の列を揃えて積まれている布積みで、江戸時代の寛文期(1661年頃)の特徴です。上側は戦後に積み直したため異なる積み方になっています。

本丸北辺の土塁も一部残っていて、景雲橋の架かる池にかろうじて内堀の跡を偲ぶことができます。

本丸北辺の土塁も一部残っていて、景雲橋の架かる池にかろうじて内堀の跡を偲ぶことができます。

富山城を守った外濠でもあった神通川の大きな流れは、明治30年代、富山城方面に大きく屈曲して流れていたのをほぼ直線で結ぶ工事が行われました。以後はその名残の松川が城の北側を流れています。その外堀「松川」に浮かぶ遊覧船に揺られながら並木や庭園を眺める松川遊覧船。発着は富山城址公園内「松川茶屋」が目印。塩倉橋たもとの松川茶屋から上流(西側の旧北陸街道の要所・舟橋)と下流(東側)のいたち川との合流点の間(片道約1.2km往復約2.4km)を歴史のある7つの橋をくぐりながら航行する約30分間のクルーズです。

富山城を守った外濠でもあった神通川の大きな流れは、明治30年代、富山城方面に大きく屈曲して流れていたのをほぼ直線で結ぶ工事が行われました。以後はその名残の松川が城の北側を流れています。その外堀「松川」に浮かぶ遊覧船に揺られながら並木や庭園を眺める松川遊覧船。発着は富山城址公園内「松川茶屋」が目印。塩倉橋たもとの松川茶屋から上流(西側の旧北陸街道の要所・舟橋)と下流(東側)のいたち川との合流点の間(片道約1.2km往復約2.4km)を歴史のある7つの橋をくぐりながら航行する約30分間のクルーズです。

移り変わる街並みや青々と繁る桜並木、川縁の造られた日本庭園などを眺めながら、江戸初期から明治後期にかけて、最大の通商路として藩の発展を支えて賑わった神通川や富山の歴史を船長自ら楽しく解説してくれます。織田信長の家臣・佐々成政が城主だった頃に起きた早百合姫の悲話、そこから生まれたと言われる名曲「荒城の月」と滝廉太郎の生い立ち、富山市の観光名所など、ヘーと思わず口に出るくらい興味深い話が聞けます。旅の始めに乗るのがいいかも。

移り変わる街並みや青々と繁る桜並木、川縁の造られた日本庭園などを眺めながら、江戸初期から明治後期にかけて、最大の通商路として藩の発展を支えて賑わった神通川や富山の歴史を船長自ら楽しく解説してくれます。織田信長の家臣・佐々成政が城主だった頃に起きた早百合姫の悲話、そこから生まれたと言われる名曲「荒城の月」と滝廉太郎の生い立ち、富山市の観光名所など、ヘーと思わず口に出るくらい興味深い話が聞けます。旅の始めに乗るのがいいかも。

松川茶屋には、「荒城の月」「花」などの名曲を手がけた明治時代の作曲家、滝廉太郎記念館が併設されています。彼の創作活動には、7歳から約2年間を過ごした富山での思い出が影響を与えたといわれています。当時の富山は富山城の解体が進み、濠の埋め立てなど町づくりの最中でした。明治という新しい時代の到来で破壊されていく旧体制の遺構や、変わりゆく町並みを目にしていた。その情景が「荒城の月」着想の元になったのではと考えられ、富山城は『荒城の月』のモデルのひとつともいわれています。また、『雪』『雪やこんこん』などの雪景色は富山の冬をイメージしたものとも。館内には廉太郎作曲の音楽が流れ、名曲を聞きながらお茶を楽しむことができます。「荒城の月」原曲の譜面や廉太郎が通学した当時の富山城周辺地図や壁には富山で過ごした頃の少年時代の写真も飾られています。

松川茶屋には、「荒城の月」「花」などの名曲を手がけた明治時代の作曲家、滝廉太郎記念館が併設されています。彼の創作活動には、7歳から約2年間を過ごした富山での思い出が影響を与えたといわれています。当時の富山は富山城の解体が進み、濠の埋め立てなど町づくりの最中でした。明治という新しい時代の到来で破壊されていく旧体制の遺構や、変わりゆく町並みを目にしていた。その情景が「荒城の月」着想の元になったのではと考えられ、富山城は『荒城の月』のモデルのひとつともいわれています。また、『雪』『雪やこんこん』などの雪景色は富山の冬をイメージしたものとも。館内には廉太郎作曲の音楽が流れ、名曲を聞きながらお茶を楽しむことができます。「荒城の月」原曲の譜面や廉太郎が通学した当時の富山城周辺地図や壁には富山で過ごした頃の少年時代の写真も飾られています。