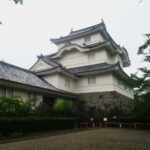

田丸城跡は、田辺丘陵の南、標高約60m前後に立地し、城域約166000㎡に達する平山城です。歴史的には南北朝から近世にいたるまで続いた城で、戦国時代、多くの武将たちが居城した南伊勢随一の名城。野面積みの石垣が今も美しく残ります。周辺には伊勢本街道、初瀬街道及び熊野街道が通り、伊勢神宮を抑える戦略的要衝として争奪戦が繰り広げられました。南朝側の北畠家から北畠家の養子となった織田信雄、そして紀州藩領となった江戸時代と続く続日本100名城選出にされた田丸城の変遷を辿ります。

田丸城は古来玉丸城と称され、延元元年(1336)、後醍醐天皇の吉野遷幸の時期に、伊勢に下った北畠親房が、愛洲氏や渡会氏などの援助を得て南勢の拠点として玉丸山に砦を築きました。南朝方の拠点である吉野から伊勢神宮の外港大湊に通じる道は、軍事・経済の面からも吉野朝廷にとっては最重要路線であり、玉丸城は北朝・南朝の攻防の支舞台となりました。室町時代には伊勢国司となり、一志郡美杉村の多気に館を構えた北畠氏の支城として田丸氏等その一族が居城し、伊勢志摩支配の拠点となっていました。

永禄10年(1567)より3ヵ年に渡り織田信長軍の「伊勢侵攻」を受け、永禄12年(1569)に信長の次男茶筅丸(のち織田信雄)を北畠具教の養子とすることで和睦を図りました。その後天正3年(1575)大河内城から北畠(織田)信雄が入城し、大々的に改修を行いました。本丸・二の丸・北の丸を設け、本丸には3層の天守閣を建て田丸城の誕生となりました。田丸城の築城ぶりは信雄の力量が表れていて、本丸への出入り口は直線的に登らせず途中で直角に曲がった形になっています。角度を設けることで城の防御側は相手が横向いたところを攻撃(横矢)でき、防御と攻撃を兼ね備えた城であった「枡形」の原型とも感じ取れます。しかし残念ながら天正8年(1580)金奉行 玄智が金銀を盗んで火薬庫に放火、田丸城天守をはじめ主要部は焼失してしまいました。その後信雄は松ヶ島城へ移りました。

天正10年(1582)本能寺の変以降、度々城主が代わりますが、慶長5年(1600)関ヶ原合戦後、戦功により岩出城主稲葉道通が4万7000石で入り田丸藩を立藩。この時岩出城を廃し、城郭の主要な建造物や石塁等を田丸に遷し、大改築したと伝わりますが、大阪の陣後元和2年(1616)摂津中島藩に移封され廃藩となります。代わって津城主藤堂和泉守高虎の所領となりますが、元和5年(1619)の紀州藩設置により附家老の久野丹後守宗成が田丸城主となり、その後8代続き、明治維新に至ります。

駐車場は大手門跡近くの村山龍平記念館の入口付近にあり、ここに車を停めておきます(御城印の販売場所)。現在御殿のあった三の丸やその下の郭は、玉城中学校他の施設になっていて大方改変されてしまっていますが、上の段にある本丸、二の丸、北の丸はよく残されています。石垣造りのこれらの中枢部は、旧状通りの姿を残していて、かつての威容そのままに石垣が聳えています。駐車場の西側には大手内堀とその脇に二の門の枡形虎口が良好に残されています。

駐車場は大手門跡近くの村山龍平記念館の入口付近にあり、ここに車を停めておきます(御城印の販売場所)。現在御殿のあった三の丸やその下の郭は、玉城中学校他の施設になっていて大方改変されてしまっていますが、上の段にある本丸、二の丸、北の丸はよく残されています。石垣造りのこれらの中枢部は、旧状通りの姿を残していて、かつての威容そのままに石垣が聳えています。駐車場の西側には大手内堀とその脇に二の門の枡形虎口が良好に残されています。

この二の門にはかつて櫓門が建てられていたと考えられます。田丸城の主要な出入り口は三つあり、すべて枡形をしていました。三の丸も大手口も二の門口も門内で通路が直角に折れ曲がっていて、内枡形に近い形です。緩やかな坂を登っていきます。左手がかつての三の丸で現在玉城中学校です。

この二の門にはかつて櫓門が建てられていたと考えられます。田丸城の主要な出入り口は三つあり、すべて枡形をしていました。三の丸も大手口も二の門口も門内で通路が直角に折れ曲がっていて、内枡形に近い形です。緩やかな坂を登っていきます。左手がかつての三の丸で現在玉城中学校です。

蓮池跡を越えたあたりに富士見門(長屋門)があります。明治4年の廃城当時、城内には八ヵ所の門があり、その内三の丸には冠木門(御成門と富士見門がありました。御成門は三の丸御殿へ、富士見門は三の丸から二の丸富士見台に向かう門でした。江戸中期に建てられたもので、現在も当時の原型をとどめています。かつてはこの両側に長屋作りの侍溜が付いていたことから長屋門と呼ばれました。

蓮池跡を越えたあたりに富士見門(長屋門)があります。明治4年の廃城当時、城内には八ヵ所の門があり、その内三の丸には冠木門(御成門と富士見門がありました。御成門は三の丸御殿へ、富士見門は三の丸から二の丸富士見台に向かう門でした。江戸中期に建てられたもので、現在も当時の原型をとどめています。かつてはこの両側に長屋作りの侍溜が付いていたことから長屋門と呼ばれました。

比高20mほどの台地頂上部にある郭が城の中心で中央に本丸があり、南側に二の丸、北側に北の丸を連郭式に配置するという構造です。虎口とは城内も各郭への出入口のことで、この場所は城の攻守の要となるので、石垣を築き通路を屈曲させるなど侵入する敵に対する防御のため、さまざまな工夫をこらいしています。正面には天守台石垣が見えます。

比高20mほどの台地頂上部にある郭が城の中心で中央に本丸があり、南側に二の丸、北側に北の丸を連郭式に配置するという構造です。虎口とは城内も各郭への出入口のことで、この場所は城の攻守の要となるので、石垣を築き通路を屈曲させるなど侵入する敵に対する防御のため、さまざまな工夫をこらいしています。正面には天守台石垣が見えます。

登城口からは緩やかな坂になり、直線ではなく折れ曲がった登城道です。本丸への登城道は石垣が段々になっています。

登城口からは緩やかな坂になり、直線ではなく折れ曲がった登城道です。本丸への登城道は石垣が段々になっています。

本丸虎口の石垣も他の石垣と異なり、この場所には整えられた石垣が見られます。所々に鏡石状の大型石が使われていて、石垣面と石垣が合っています。門の礎石や石段など、宝暦年間(18世紀中頃)をはさんで大きく2時期に遺構は分かれ、城門は17世紀に建てられていたようで、間口約6.2m、奥行き約2.6mの大きさがあります。いし

本丸虎口の石垣も他の石垣と異なり、この場所には整えられた石垣が見られます。所々に鏡石状の大型石が使われていて、石垣面と石垣が合っています。門の礎石や石段など、宝暦年間(18世紀中頃)をはさんで大きく2時期に遺構は分かれ、城門は17世紀に建てられていたようで、間口約6.2m、奥行き約2.6mの大きさがあります。いし

本丸は並列する3つの郭の中でも最大の広さを誇り、長軸70mほどの規模があります。東側と西側の中央部には張り出しがあり、横矢ににらみを利かせています。本丸の北側には天守台が置かれています。かつてここに三重の天守が存在していたといい、内部に穴蔵を備えた独立形状の天守台で、手前に付櫓のようなものがあったようです。天守台は高さ約4mで、東西約17m×南北約18mのほぼ正方形に近い平面をしています。天守台の登り口の石段は斜めに付けられているために、最初は幅広だが、上がっていくに従って幅が狭くなっていくという独特の形状です。

本丸は並列する3つの郭の中でも最大の広さを誇り、長軸70mほどの規模があります。東側と西側の中央部には張り出しがあり、横矢ににらみを利かせています。本丸の北側には天守台が置かれています。かつてここに三重の天守が存在していたといい、内部に穴蔵を備えた独立形状の天守台で、手前に付櫓のようなものがあったようです。天守台は高さ約4mで、東西約17m×南北約18mのほぼ正方形に近い平面をしています。天守台の登り口の石段は斜めに付けられているために、最初は幅広だが、上がっていくに従って幅が狭くなっていくという独特の形状です。

本丸の南側にも虎口があり、石垣造りの堀切を隔てて二ノ丸がある。写真は本丸と二ノ丸との間の堀切で幅が15mほどもあります。

本丸の南側にも虎口があり、石垣造りの堀切を隔てて二ノ丸がある。写真は本丸と二ノ丸との間の堀切で幅が15mほどもあります。

二ノ丸には出枡形のような付属郭が東側に併設されています。石垣面は大小不成形な石材を積み上げていて、目立って大きな石材は使用していません。石垣面と石面が合っていない石材が多いのですが、石面の頂点が連続して石垣面を構成しています。石積み途中に小型の石材をはめ込んだり、後からの間詰石が多い。

二ノ丸には出枡形のような付属郭が東側に併設されています。石垣面は大小不成形な石材を積み上げていて、目立って大きな石材は使用していません。石垣面と石面が合っていない石材が多いのですが、石面の頂点が連続して石垣面を構成しています。石積み途中に小型の石材をはめ込んだり、後からの間詰石が多い。

南側からの虎口は二ノ丸を経由して本丸に入るようになっており、二ノ丸は馬出的な機能も有していたと考えられます。

南側からの虎口は二ノ丸を経由して本丸に入るようになっており、二ノ丸は馬出的な機能も有していたと考えられます。

本丸の北側にも堀切があり、その先が北ノ丸で、現在ここには城山稲荷神社が祀られています。北ノ丸には虎口は存在せず、ここを経由して本丸に進入するというルートは当時は存在しなかったと思われます。

本丸の北側にも堀切があり、その先が北ノ丸で、現在ここには城山稲荷神社が祀られています。北ノ丸には虎口は存在せず、ここを経由して本丸に進入するというルートは当時は存在しなかったと思われます。

北ノ丸の入口には食い違いの堀切が入れられていて、その堀切に囲まれた部分が馬出状になっています。そのことから本丸から見ると、かなり遊離した郭といった趣になっています。面積も本丸に匹敵するほどあり、かなり独立性の高い郭のようです。写真は北ノ丸に食い込むように造成されている石垣の堀切

北ノ丸の入口には食い違いの堀切が入れられていて、その堀切に囲まれた部分が馬出状になっています。そのことから本丸から見ると、かなり遊離した郭といった趣になっています。面積も本丸に匹敵するほどあり、かなり独立性の高い郭のようです。写真は北ノ丸に食い込むように造成されている石垣の堀切

これらの主要部の西側には腰曲輪と水堀が廻らされいますし、特に北側は水堀が二重構造になっており、防御に重点を置いているのが伺えます。写真は本丸西側の石垣で田丸城跡で一番古いと考えられる石垣。隅角部が算木積になっていません。

これらの主要部の西側には腰曲輪と水堀が廻らされいますし、特に北側は水堀が二重構造になっており、防御に重点を置いているのが伺えます。写真は本丸西側の石垣で田丸城跡で一番古いと考えられる石垣。隅角部が算木積になっていません。

西側の腰曲輪には遊歩道が設けられ、梅林のもなっています。

西側の腰曲輪には遊歩道が設けられ、梅林のもなっています。

旧三ノ丸御殿奧書院は江戸時代初期久野氏三代田丸城主久野和泉守宗俊の時代に田丸城跡三ノ丸に造営された「旧田丸城址三の丸御殿御書院」建造物の一部を移築、復元したものです。建物の外観は農家風に造られていますが、内部御書院(上段之間、下段控え之間)は、江戸初期の素朴で勇壮な武家書院様式がそのままに保存され、復元されています。「武家書院様式の特徴」は、華頭窓上部が小炎頭アーチ形をしている。鎌倉時代禅宗寺院の建築とともに中国から伝わって唐様建築に多く用いられた、書院窓、源氏窓。

旧三ノ丸御殿奧書院は江戸時代初期久野氏三代田丸城主久野和泉守宗俊の時代に田丸城跡三ノ丸に造営された「旧田丸城址三の丸御殿御書院」建造物の一部を移築、復元したものです。建物の外観は農家風に造られていますが、内部御書院(上段之間、下段控え之間)は、江戸初期の素朴で勇壮な武家書院様式がそのままに保存され、復元されています。「武家書院様式の特徴」は、華頭窓上部が小炎頭アーチ形をしている。鎌倉時代禅宗寺院の建築とともに中国から伝わって唐様建築に多く用いられた、書院窓、源氏窓。