戦国時代、掛川の地では城の争奪戦がたびたび起こりました。永禄3年(1560)の桶狭間の戦い以降、今川氏と徳川家康の掛川城の奪い合いがその一つ。また今川氏の没落以降、旧今川領は三河の徳川氏と甲斐の武田氏により分割され、やがて両者は遠江の領有権をめぐって火花を散らすことになりました。掛川城の南8kmほどに位置する市内の高天神城は、北の東海道上の掛川城と南の遠州灘に面した港を結ぶ地にあり「高天神を制する者は遠江を制す」といわれました。その立地の良さが戦国武将には魅力であり、武田信玄・勝頼父子と徳川家康の遠江をめぐる戦いにおいて、激しい争奪戦が繰り広げられました。今川氏滅亡後に家康の持ち城となりましたが、武田勝頼が2万の大軍勢で開城に成功。家康はその西に横須賀城を築き、ここを基点に高天神城を奪い返しています。「掛川三城」は戦国武将たちが激しい攻防を繰り広げた歴史に名を残す城郭。戦国武将の姿が想像できる三城めぐりに出かけます。

掛川城は永正10年(1513)、駿河の守護大名・今川氏親(義元の父)が、遠江進出の足掛かりとして、朝比奈泰能に龍頭山の一角に築かせた城。戦国時代、掛川の属する遠江国と駿河国は今川氏の支配下にありましたが、永禄3年(1560)桶狭間の戦いで、今川義元が織田信長に討たれたのをきっかけに衰退。甲斐の武田信玄が駿河へ、三河の徳川家康が遠江への侵攻を開始します。永禄11年(1568)には武田信玄と徳川家康に攻め込まれ、当主の今川氏真は駿河を放棄し、家臣・朝比奈泰朝の掛川城に籠ります。信玄との間で大井川を境に今川領である駿河と遠江を分け合う密約があったとされる家康は城を取り囲み、翌永禄12年には半年に渡る攻防の末和議が成立し、掛川城は家康の手に渡りました。家康領有後、酒井忠次と並ぶ重臣石川家成(数正の叔父)が入城し、武田氏侵攻に対する防御の拠点としました。

天正18年(1590)、豊臣秀吉の小田原攻めの功績から、家康は関東に移封され、喉元を押さえるという意図があるかのように、旧領には駿府城に14万石で中村一氏、掛川城に5万石で山内一豊、浜松城に12万石で堀尾吉晴、吉田城に15.2万石で池田輝政、岡崎城に5万石で田中吉政と秀吉配下の大名が配されました。司馬遼太郎の『功名が辻』の掛川城に入封した山内一豊は、城を近世城郭として蘇らせ、天守も建てられました。慶長5年(1600)、上杉景勝討伐軍に加わっていた一豊は、石田方の蜂起を受け、一早く家康に与し、掛川城を提供したことなどから、関ヶ原の戦いの後に土佐24万石の国主に栄転します。その後の掛川城主は徳川家康の異父弟松平(久松)定勝やその子定行、井伊氏などを経て、延享3年(1746)に入封した太田道灌の子孫太田氏が明治まで続きました。

天正18年(1590)、豊臣秀吉の小田原攻めの功績から、家康は関東に移封され、喉元を押さえるという意図があるかのように、旧領には駿府城に14万石で中村一氏、掛川城に5万石で山内一豊、浜松城に12万石で堀尾吉晴、吉田城に15.2万石で池田輝政、岡崎城に5万石で田中吉政と秀吉配下の大名が配されました。司馬遼太郎の『功名が辻』の掛川城に入封した山内一豊は、城を近世城郭として蘇らせ、天守も建てられました。慶長5年(1600)、上杉景勝討伐軍に加わっていた一豊は、石田方の蜂起を受け、一早く家康に与し、掛川城を提供したことなどから、関ヶ原の戦いの後に土佐24万石の国主に栄転します。その後の掛川城主は徳川家康の異父弟松平(久松)定勝やその子定行、井伊氏などを経て、延享3年(1746)に入封した太田道灌の子孫太田氏が明治まで続きました。

江戸時代の掛川城は、逆川と倉真川にはさまれた丘陵の先端、標高56m、比高約30mの城地は、東西約1400m、南北約600mに及び、白漆喰塗籠の真っ白な外容は京都・聚楽第の建物に、黒塗りの廻縁・高欄は大阪城天守閣にならったと伝わる気品ある貴族的な外観をもち、その城の天守閣の美しさは「東海の名城」と謳われました。しかし嘉永7年(安政元年1854)の安政東海地震では、天守や二の丸御殿など多くの建物が倒壊しましたが、藩政時代に御殿、太鼓櫓、蕗の門などの一部を除き、天守は再建されませんでした。現在の天守は平成6年(1994)に、一豊が高知城を建てる際に、「天守は掛川のとおりに」と言ったとされる逸話を踏まえ、高知城天守や江戸期正保元年(1644)の正保城絵図などを参考に戦後では日本初の本格木造天守として完成したもので、日本100名城のひとつ。

江戸時代の掛川城は、逆川と倉真川にはさまれた丘陵の先端、標高56m、比高約30mの城地は、東西約1400m、南北約600mに及び、白漆喰塗籠の真っ白な外容は京都・聚楽第の建物に、黒塗りの廻縁・高欄は大阪城天守閣にならったと伝わる気品ある貴族的な外観をもち、その城の天守閣の美しさは「東海の名城」と謳われました。しかし嘉永7年(安政元年1854)の安政東海地震では、天守や二の丸御殿など多くの建物が倒壊しましたが、藩政時代に御殿、太鼓櫓、蕗の門などの一部を除き、天守は再建されませんでした。現在の天守は平成6年(1994)に、一豊が高知城を建てる際に、「天守は掛川のとおりに」と言ったとされる逸話を踏まえ、高知城天守や江戸期正保元年(1644)の正保城絵図などを参考に戦後では日本初の本格木造天守として完成したもので、日本100名城のひとつ。

JR掛川駅北口から北に歩いて10分。県道37号線(旧東海道)を横切ると、山内一豊が掛川城修復の際、大手郭と大手厩の鎮守として伏見稲荷を勧請した三光稲荷神社の南側、元の場所から北に50m離れた場所に平成7年(1995)再建された大手門が建ちます。高さ11.6m、間口12.7m、奥行5.4mの大門で掛川城の表玄関にふさわしい楼門造りの本格的な櫓門です。下層は太い柱がむき出しの木組みになり、2階は眩しいほどの白漆喰塗り。本瓦葺きの屋根には一対の鯱がにっています。その奥には江戸時代後期に建てられ、大手門を復元する際に現在地に再移築された城内への出入りを監視した大手門番所もあります。

JR掛川駅北口から北に歩いて10分。県道37号線(旧東海道)を横切ると、山内一豊が掛川城修復の際、大手郭と大手厩の鎮守として伏見稲荷を勧請した三光稲荷神社の南側、元の場所から北に50m離れた場所に平成7年(1995)再建された大手門が建ちます。高さ11.6m、間口12.7m、奥行5.4mの大門で掛川城の表玄関にふさわしい楼門造りの本格的な櫓門です。下層は太い柱がむき出しの木組みになり、2階は眩しいほどの白漆喰塗り。本瓦葺きの屋根には一対の鯱がにっています。その奥には江戸時代後期に建てられ、大手門を復元する際に現在地に再移築された城内への出入りを監視した大手門番所もあります。

大手門をくぐり西へ進み、逆川に架かる緑橋を渡った高台に「東海の名城」掛川城が姿を現します。初春を彩る城内と逆川沿いの桜は「カケガワザクラ」の学名が付く桃色の濃い早咲き桜です。

大手門をくぐり西へ進み、逆川に架かる緑橋を渡った高台に「東海の名城」掛川城が姿を現します。初春を彩る城内と逆川沿いの桜は「カケガワザクラ」の学名が付く桃色の濃い早咲き桜です。

擬宝珠がある緑橋の先は、やや上り坂になり、最初に見ええるのが太鼓櫓です。城下に時を知らせるための太鼓を納めてあった建物です。江戸時代末期の安政元年(1854)に発生した安政東海地震で大破してしまいましたが、昭和30年(1955)に三の丸から荒和布櫓のあった現在の位置に移築されました。建物は木造2階建て、入母屋、桟瓦葺きで、腰壁は下見板張り縦押縁押さえ、外壁は真壁造りで漆喰仕上げです。

擬宝珠がある緑橋の先は、やや上り坂になり、最初に見ええるのが太鼓櫓です。城下に時を知らせるための太鼓を納めてあった建物です。江戸時代末期の安政元年(1854)に発生した安政東海地震で大破してしまいましたが、昭和30年(1955)に三の丸から荒和布櫓のあった現在の位置に移築されました。建物は木造2階建て、入母屋、桟瓦葺きで、腰壁は下見板張り縦押縁押さえ、外壁は真壁造りで漆喰仕上げです。

右側の三の丸広場から天守を見上げます。

右側の三の丸広場から天守を見上げます。

手前左側の石段の先にある本丸の入口に建てられた四足門をくぐれば、左手に受付があり、ここでチケットを購入します。天守閣を間近に眺める本丸広場です。『正保城絵図』では、本柱の背後に控え柱を立て、切妻屋根をかけた薬医門ですのでそれに従い薬医門を復元してます。

手前左側の石段の先にある本丸の入口に建てられた四足門をくぐれば、左手に受付があり、ここでチケットを購入します。天守閣を間近に眺める本丸広場です。『正保城絵図』では、本柱の背後に控え柱を立て、切妻屋根をかけた薬医門ですのでそれに従い薬医門を復元してます。

四足門のすぐ前の堀は三日月状に掘られた三日月堀で、周囲の堀と水位調整がなされていました。城郭が整備されたのは家康の関東移封後のことですが、三日月堀・十露盤堀は家康が改修したと伝わります。写真の十露盤堀は本丸を囲む重要な堀です。名称の由来は水がたまった部分がそろばんの箱のように見えることからとのこと。

四足門のすぐ前の堀は三日月状に掘られた三日月堀で、周囲の堀と水位調整がなされていました。城郭が整備されたのは家康の関東移封後のことですが、三日月堀・十露盤堀は家康が改修したと伝わります。写真の十露盤堀は本丸を囲む重要な堀です。名称の由来は水がたまった部分がそろばんの箱のように見えることからとのこと。

平野に孤島のように突き出た龍頭山山頂に建てられた天守閣までは、右手にある折れ曲がった急な石段の登城路を一気に登り天守丸へ。

平野に孤島のように突き出た龍頭山山頂に建てられた天守閣までは、右手にある折れ曲がった急な石段の登城路を一気に登り天守丸へ。

天守丸の井戸は永禄11年(1568)から12年(1569)に徳川家康が今川氏真が立て籠もる掛川城を攻めてきた時、井戸から霧を吹いて城を守ったとの伝説から「霧噴井戸」と言われています。このため「雲霧城」という別名もあります。井戸の深さは45m。因みに1番は丸亀城65m、2番は福知山城50mですが、水面が見える城は掛川城だけです。

天守丸の井戸は永禄11年(1568)から12年(1569)に徳川家康が今川氏真が立て籠もる掛川城を攻めてきた時、井戸から霧を吹いて城を守ったとの伝説から「霧噴井戸」と言われています。このため「雲霧城」という別名もあります。井戸の深さは45m。因みに1番は丸亀城65m、2番は福知山城50mですが、水面が見える城は掛川城だけです。

平山城である掛川城の天守閣は、初期望楼型で付櫓がある複合式天守閣。30cm×10mのアオモリヒバ1200本を梁や柱に使った日本初の木造復元天守で、現在全国に5カ所のみ(代用天守含む)。外観3層、内部4層構造の天守の規模は6間×5間(12m×10m)と決して大きなものではありませんが、東西に付櫓張り出し部を設けたり、入口に付櫓を設けたりして外観を大きく複雑に見せています。1階、2階に比べ4階の望楼部が極端に小さいのは殿舎の上に物見のための望楼を載せた出現期の天守閣のなごりといえます。

平山城である掛川城の天守閣は、初期望楼型で付櫓がある複合式天守閣。30cm×10mのアオモリヒバ1200本を梁や柱に使った日本初の木造復元天守で、現在全国に5カ所のみ(代用天守含む)。外観3層、内部4層構造の天守の規模は6間×5間(12m×10m)と決して大きなものではありませんが、東西に付櫓張り出し部を設けたり、入口に付櫓を設けたりして外観を大きく複雑に見せています。1階、2階に比べ4階の望楼部が極端に小さいのは殿舎の上に物見のための望楼を載せた出現期の天守閣のなごりといえます。

木の香りが残り、光が差し込みきれいな木目がはっきり見える天守閣内部にはお殿様を守る仕掛けがいっぱい。狭間、忍び返し、石落としとあり、傾斜58度、39段のケヤキの階段を上ります。最上階は6畳ほどの望楼になり、外に設けられた高欄からは市街が一望でき、清々しい開放感に包まれます。写真は天守閣から見た太鼓櫓

木の香りが残り、光が差し込みきれいな木目がはっきり見える天守閣内部にはお殿様を守る仕掛けがいっぱい。狭間、忍び返し、石落としとあり、傾斜58度、39段のケヤキの階段を上ります。最上階は6畳ほどの望楼になり、外に設けられた高欄からは市街が一望でき、清々しい開放感に包まれます。写真は天守閣から見た太鼓櫓

最上階の内窓が襖になっていて引手には山内氏の家紋「土佐柏」が使用されています。

最上階の内窓が襖になっていて引手には山内氏の家紋「土佐柏」が使用されています。

天守閣すぐ下の霧噴井戸まで下り、左側の石垣沿いに御殿へとたどる。

天守閣すぐ下の霧噴井戸まで下り、左側の石垣沿いに御殿へとたどる。

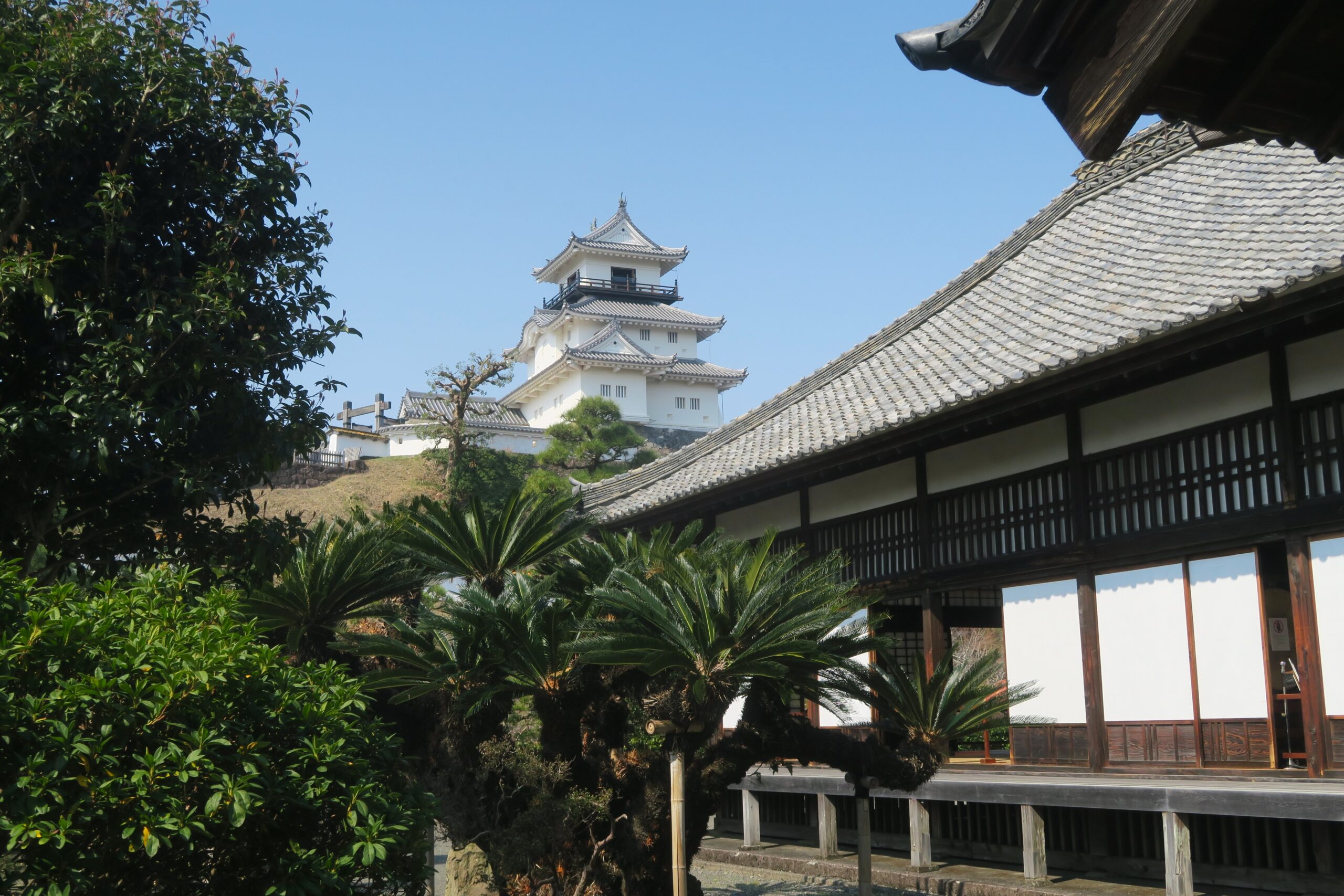

京都二条城など(他は川越城と高知城)全国に4ヵ所しかない現存御殿が残る。二の丸御殿は藩の公的な式典、政務を司る役所と藩主公邸の役割を担ったところ。

京都二条城など(他は川越城と高知城)全国に4ヵ所しかない現存御殿が残る。二の丸御殿は藩の公的な式典、政務を司る役所と藩主公邸の役割を担ったところ。

江戸時代後期の文久元年(1861)当時藩主であった太田資功が再建したもので、7棟からなる約20の部屋をもつ書院造りの建物で、畳を敷き詰めた多くの室が連なり、各室は襖によって仕切られています。

江戸時代後期の文久元年(1861)当時藩主であった太田資功が再建したもので、7棟からなる約20の部屋をもつ書院造りの建物で、畳を敷き詰めた多くの室が連なり、各室は襖によって仕切られています。

御殿の総床面積は287坪と広く、順路に沿って廊下を巡ると、藩主の公邸の小書院棟は、藩主の執務室である小書院と藩主の居間として使われた長囲炉裏の間から成ります。東側は藩政を司る諸役所の建物で、目付や奉行などの役職の部屋、警護の詰所などがあります。最も重要な対面儀式が行われる書院棟は、主室の御書院上の間に続き謁見者の控える次の間、二の間、三の間からなります。写真は天守閣からみた御殿

御殿の総床面積は287坪と広く、順路に沿って廊下を巡ると、藩主の公邸の小書院棟は、藩主の執務室である小書院と藩主の居間として使われた長囲炉裏の間から成ります。東側は藩政を司る諸役所の建物で、目付や奉行などの役職の部屋、警護の詰所などがあります。最も重要な対面儀式が行われる書院棟は、主室の御書院上の間に続き謁見者の控える次の間、二の間、三の間からなります。写真は天守閣からみた御殿

江戸時代には身分によって入口が異なっており、藩主や家老は式台玄関から、その他の武士は玄関東側から、足軽は北側の土間から入りました。玄関屋根は、軒の三角形部分の破風板が凸型に反った起り破風で、棟木の端を隠す飾りの懸魚が蕪懸魚と呼ばれます。

江戸時代には身分によって入口が異なっており、藩主や家老は式台玄関から、その他の武士は玄関東側から、足軽は北側の土間から入りました。玄関屋根は、軒の三角形部分の破風板が凸型に反った起り破風で、棟木の端を隠す飾りの懸魚が蕪懸魚と呼ばれます。

御殿に隣接して木造平屋建、一文字葺の伝統的な数寄屋造りの二の丸茶室もあり、芝や植え込みが配された日本庭園を眺めながら、抹茶や和菓子を味わいながら静かな時間を過ごすのもいい。

御殿に隣接して木造平屋建、一文字葺の伝統的な数寄屋造りの二の丸茶室もあり、芝や植え込みが配された日本庭園を眺めながら、抹茶や和菓子を味わいながら静かな時間を過ごすのもいい。

掛川城にある「竹の丸」は、当時城主だった山内一豊が、郭を付け加え、城を拡張した際に造られたと考えられています。竹の丸は、天守閣や本丸など、城の中心部に通じる道筋にあたり、防衛上重要な場所にあったことから、家老など重臣の屋敷地に割り当てられていました。現在の建物は、江戸時代から続く葛布問屋「松屋」を営んでいた松本家が本宅として建築した近代和風建築の美しさを備えた建物です。主屋は明治36年(1903)に建造、桁行10間、梁間7間半の「平屋建寄棟造」です。また離れは大正末期から昭和初期にかけて、平屋建から二階建てに増築されています。

掛川城にある「竹の丸」は、当時城主だった山内一豊が、郭を付け加え、城を拡張した際に造られたと考えられています。竹の丸は、天守閣や本丸など、城の中心部に通じる道筋にあたり、防衛上重要な場所にあったことから、家老など重臣の屋敷地に割り当てられていました。現在の建物は、江戸時代から続く葛布問屋「松屋」を営んでいた松本家が本宅として建築した近代和風建築の美しさを備えた建物です。主屋は明治36年(1903)に建造、桁行10間、梁間7間半の「平屋建寄棟造」です。また離れは大正末期から昭和初期にかけて、平屋建から二階建てに増築されています。

8kmほど南方の高天神城を武田方に奪われ、奪還できなかったあいだも、掛川城はずっと重要な拠点であり続けました。

8kmほど南方の高天神城を武田方に奪われ、奪還できなかったあいだも、掛川城はずっと重要な拠点であり続けました。

天正元年(1573)武田勝頼は駿河から徳川家康領の遠江侵攻撃の拠点とするために、家臣の馬場美濃守信春に命じて牧之原台地に城を築きました。城内に諏訪大明神を祀ったことから、諏訪原城の名が付いたと言われる城は、駿河から遠江に入る要衝の地にあり、大井川沿いの防衛線、徳川方が遠江の拠点とする掛川城の牽制、そして高天神城攻略のための陣城として、攻略後は水運を味方にした兵站基地としての役割を担い、武田方にとって極めて重要な遠江攻めの橋頭保でした。

諏訪原城は、武田流築城術の典型的な「丸馬出」で知られる城。「馬出」とは「虎口」の前に置かれた前線基地であり、防御拠点にもなるスペースのことで、方形のものを角馬出、半円形の馬出を丸馬出といいます。諏訪原城には、攻撃のために備えられた三日月堀と曲輪がセットになった大きな「丸馬出」がいくつも良好な状態で残っていて、武田の城の代表例として丸馬出といえば諏訪原城と名を馳せてきた続日本100名城に選定される城です。

諏訪原城は、武田流築城術の典型的な「丸馬出」で知られる城。「馬出」とは「虎口」の前に置かれた前線基地であり、防御拠点にもなるスペースのことで、方形のものを角馬出、半円形の馬出を丸馬出といいます。諏訪原城には、攻撃のために備えられた三日月堀と曲輪がセットになった大きな「丸馬出」がいくつも良好な状態で残っていて、武田の城の代表例として丸馬出といえば諏訪原城と名を馳せてきた続日本100名城に選定される城です。

諏訪原城は、駿河と遠江の国境、大井川下流域と菊川に挟まれた標高約220m、比高約110mの牧之原台地の北端近くに築かれています。当時大井川は牧之原台地に沿って流れ、城の背後は河川と断崖に守られた「後ろ堅固」の城でした。台地の先端を幅19m、深さ9mほどの箱堀で分断し、掘の内側の富士山、大井川を望む高台を本曲輪としています。本曲輪の東側は切岸で、下に内堀がめぐり、その向こう側は断崖で、「後ろ堅固の城」の教科書的立地です。写真は本曲輪から大井川を望む。左手には蓬莱橋も望めます。

諏訪原城は、駿河と遠江の国境、大井川下流域と菊川に挟まれた標高約220m、比高約110mの牧之原台地の北端近くに築かれています。当時大井川は牧之原台地に沿って流れ、城の背後は河川と断崖に守られた「後ろ堅固」の城でした。台地の先端を幅19m、深さ9mほどの箱堀で分断し、掘の内側の富士山、大井川を望む高台を本曲輪としています。本曲輪の東側は切岸で、下に内堀がめぐり、その向こう側は断崖で、「後ろ堅固の城」の教科書的立地です。写真は本曲輪から大井川を望む。左手には蓬莱橋も望めます。

本曲輪を扇の要にたとえ、その外側に二の曲輪を配置し、二の曲輪の外側にも巨大な外堀を巡らせた扇のような形をしています。扇状に曲輪が広がっていることから扇城とも言われています。南北に長い二の曲輪は遠くに甲斐の国を望む、広大な曲輪で、曲輪の中央部分にある小高い土盛が、現在も残っている仕切土塁です。

本曲輪を扇の要にたとえ、その外側に二の曲輪を配置し、二の曲輪の外側にも巨大な外堀を巡らせた扇のような形をしています。扇状に曲輪が広がっていることから扇城とも言われています。南北に長い二の曲輪は遠くに甲斐の国を望む、広大な曲輪で、曲輪の中央部分にある小高い土盛が、現在も残っている仕切土塁です。

先ず出発点の駐車場のある諏訪原ビジターセンターへ。この屋内にある二の曲輪中馬出の模型で馬出の構造を把握しておくといいです。

先ず出発点の駐車場のある諏訪原ビジターセンターへ。この屋内にある二の曲輪中馬出の模型で馬出の構造を把握しておくといいです。

最初に確認できるのが、諏訪原城の台地側前面に方形に突出した大手曲輪で、城の最終段階で付設されたと考えられています。大手北外堀と大手南外堀によってコの字型に囲まれ、古絵図では、西側前面に巨大な丸馬出と三日月堀が描かれています。大手南外堀は、幅約5m、深さ3.3m、断面がVの字となる薬研堀で、塀や柵が廻っていたとおもわれます。現在大手南外堀の大半は茶畑になっています。

最初に確認できるのが、諏訪原城の台地側前面に方形に突出した大手曲輪で、城の最終段階で付設されたと考えられています。大手北外堀と大手南外堀によってコの字型に囲まれ、古絵図では、西側前面に巨大な丸馬出と三日月堀が描かれています。大手南外堀は、幅約5m、深さ3.3m、断面がVの字となる薬研堀で、塀や柵が廻っていたとおもわれます。現在大手南外堀の大半は茶畑になっています。

東側に向かうと、城内でいちばん大きな横堀の外堀が南北に走っています。

東側に向かうと、城内でいちばん大きな横堀の外堀が南北に走っています。

その外側に三日月堀があり、内側に半月形敷地があり二の曲輪大手馬出です。ここに諏訪大明神を祀った社が建っています。写真は二の曲輪から堀切に架かる土橋を渡った先に社

その外側に三日月堀があり、内側に半月形敷地があり二の曲輪大手馬出です。ここに諏訪大明神を祀った社が建っています。写真は二の曲輪から堀切に架かる土橋を渡った先に社

外堀には3つの虎口を設けて土橋でつなぎ、前面に丸馬出を配置。丸馬出があると、敵はすんなりと虎口を突破できないのです。諏訪原城は、台地側にのみ大小7つの丸馬出を駆使して虎口を複雑化した功名な設計が特徴です。二の曲輪中馬出と二の曲輪北馬出、二の曲輪南馬出と二の曲輪東馬出は、それぞれ土橋でつながれて二つセットで機能する「重ね馬出」を配置することで鉄壁の防御を生み出しています。敵が歩きやすそうな直線路も道幅を狭めて敵を1列にさせ、射撃面を増やして効率よく狙い撃ちできるように工夫されていたり、横堀も駆使しています。中でも、南北に配置された長さ50mにも及ぶ巨大な2基の馬出が防衛ラインの拠点でした。

外堀には3つの虎口を設けて土橋でつなぎ、前面に丸馬出を配置。丸馬出があると、敵はすんなりと虎口を突破できないのです。諏訪原城は、台地側にのみ大小7つの丸馬出を駆使して虎口を複雑化した功名な設計が特徴です。二の曲輪中馬出と二の曲輪北馬出、二の曲輪南馬出と二の曲輪東馬出は、それぞれ土橋でつながれて二つセットで機能する「重ね馬出」を配置することで鉄壁の防御を生み出しています。敵が歩きやすそうな直線路も道幅を狭めて敵を1列にさせ、射撃面を増やして効率よく狙い撃ちできるように工夫されていたり、横堀も駆使しています。中でも、南北に配置された長さ50mにも及ぶ巨大な2基の馬出が防衛ラインの拠点でした。

外堀沿いに北に行くと、二の曲輪中馬出が現れます。ここは樹木が伐採されているので、馬出の構造をとくと眺めることができます。

その北側には二の曲輪北馬出があります。(草が生い茂って見えない)二の曲輪北馬出は最北端に位置し、南側二の曲輪馬出と土橋で接続する「重ね馬出」で北側の防御を固めるために付設された曲輪です。その馬出内側には発掘調査で確認された門の礎石をもとに平成29年(2017)薬医門形式で復元されました。

その北側には二の曲輪北馬出があります。(草が生い茂って見えない)二の曲輪北馬出は最北端に位置し、南側二の曲輪馬出と土橋で接続する「重ね馬出」で北側の防御を固めるために付設された曲輪です。その馬出内側には発掘調査で確認された門の礎石をもとに平成29年(2017)薬医門形式で復元されました。

二の曲輪中馬出から土橋を渡ると南北に長い二の曲輪に入ります。写真は北側から見た二の曲輪中馬出

二の曲輪中馬出から土橋を渡ると南北に長い二の曲輪に入ります。写真は北側から見た二の曲輪中馬出

二の曲輪の南東端には3ヵ所の小規模な馬出を折り重ねるように配置し、防備を固めていました。その中で堀を挟んで二の曲輪に隣接する馬出が二の曲輪東内馬出です。当初武田氏段階の薬研堀は幅が約1.5m、深さ60cm程でしたが徳川氏段階に幅約7m、深さ約4.4mの箱堀へと変化させたと考えられています。

二の曲輪の南東端には3ヵ所の小規模な馬出を折り重ねるように配置し、防備を固めていました。その中で堀を挟んで二の曲輪に隣接する馬出が二の曲輪東内馬出です。当初武田氏段階の薬研堀は幅が約1.5m、深さ60cm程でしたが徳川氏段階に幅約7m、深さ約4.4mの箱堀へと変化させたと考えられています。

二の曲輪の南東端に配置された3ヵ所の小規模な馬出の中で最南東に位置し、諏訪原城の南東側防衛ラインの要の役割を担ったのが二の曲輪東馬出。堀幅は約9.3m、深さ約6.7mの薬研堀です。南西端に位置する最小規模の丸馬出が二の曲輪南馬出で、堀幅約13m、深さは約7.8m、底面幅約2.8mの断面逆台形の箱堀ながら東西約20m×南北約12mの馬出の曲輪面積と比較すると大規模です。二の曲輪南馬出と二の曲輪東馬出とがそれぞれ土橋でつながれて二つセットで機能する「重ね馬出」で城の南側防御を固めていました。それぞれかつての姿をよく留めています。

二の曲輪の南東端に配置された3ヵ所の小規模な馬出の中で最南東に位置し、諏訪原城の南東側防衛ラインの要の役割を担ったのが二の曲輪東馬出。堀幅は約9.3m、深さ約6.7mの薬研堀です。南西端に位置する最小規模の丸馬出が二の曲輪南馬出で、堀幅約13m、深さは約7.8m、底面幅約2.8mの断面逆台形の箱堀ながら東西約20m×南北約12mの馬出の曲輪面積と比較すると大規模です。二の曲輪南馬出と二の曲輪東馬出とがそれぞれ土橋でつながれて二つセットで機能する「重ね馬出」で城の南側防御を固めていました。それぞれかつての姿をよく留めています。

しかしながら天正3年(1575)の長篠・設楽原の戦いで武田勝頼が大敗、馬場美濃守信春も討死し、形成は逆転。諏訪原城はすぐさま家康によって攻め落とされたのち牧野城と改名され、没落した今川氏真や松平(深溝)家忠らが城番となり西側に大手曲輪が増設されるなど徳川方の城へと大改修されました。すると諏訪原城は徳川方の駿河攻めの最前線基地へと一変、大井川沿いの補給路を封じたことで天正9年(1581)高天神城を奪還します。この勝利が武田方を遠江から撤退させる決定打となり、高天神城が落城し、翌年武田氏が滅亡すると、この城の必要性は無くなり、その後天正18年(1590)の家康の関東移封により廃城になったと言われます。この城の役割が非常に明快であったということです。

しかしながら天正3年(1575)の長篠・設楽原の戦いで武田勝頼が大敗、馬場美濃守信春も討死し、形成は逆転。諏訪原城はすぐさま家康によって攻め落とされたのち牧野城と改名され、没落した今川氏真や松平(深溝)家忠らが城番となり西側に大手曲輪が増設されるなど徳川方の城へと大改修されました。すると諏訪原城は徳川方の駿河攻めの最前線基地へと一変、大井川沿いの補給路を封じたことで天正9年(1581)高天神城を奪還します。この勝利が武田方を遠江から撤退させる決定打となり、高天神城が落城し、翌年武田氏が滅亡すると、この城の必要性は無くなり、その後天正18年(1590)の家康の関東移封により廃城になったと言われます。この城の役割が非常に明快であったということです。

続きの「“高天神城を制する者は遠江を制する”徳川と武田の遠江争奪戦」はこちらhttps://wakuwakutrip.com/archives/18210