伊賀・伊勢22万石(最終的には32万石)の三重・津藩の藩祖藤堂高虎によって一国一城令のもと豊臣氏の大阪に備えた伊賀上野城、交通の便から藩庁とした平時の津城、どちらも典型的な近世城郭として改修された城郭です。「築城の名手」「石垣づくりの名人」といわれた藤堂高虎が築城の粋を集めて築いた城跡には「高虎流石垣」の高石垣が残っています。また両城とも単なる城づくりではなく、来るべき泰平の世を見据えた新たな城下町の建設を構想したものでもありました。津城で高虎の石垣づくりの変遷をたどります。

津藩は藤堂高虎が慶長13年(1608)8月富田信高の伊予宇和島藩への移封、筒井定次の改易に伴い伊予今治10万石から今治2万石、伊賀国10万石、伊勢安濃郡、一志郡内10万石の22万石で入封し立藩しました。慶長19年(1614)からの大阪の陣後5万石が加増、更に元和3年(1617)に伊勢度会郡田丸城5万石が加増され32万石の大大名になります。※2代高次後次男高通に5万石分与し久居藩を立藩、今治2万石は伊賀国に替地となり名張藤堂家(高虎の養子高吉(丹羽長秀三男))となる。

津藩は藤堂高虎が慶長13年(1608)8月富田信高の伊予宇和島藩への移封、筒井定次の改易に伴い伊予今治10万石から今治2万石、伊賀国10万石、伊勢安濃郡、一志郡内10万石の22万石で入封し立藩しました。慶長19年(1614)からの大阪の陣後5万石が加増、更に元和3年(1617)に伊勢度会郡田丸城5万石が加増され32万石の大大名になります。※2代高次後次男高通に5万石分与し久居藩を立藩、今治2万石は伊賀国に替地となり名張藤堂家(高虎の養子高吉(丹羽長秀三男))となる。

織田信長の伊勢国侵攻に伴い、地元の雄・長野氏に養子入りし、伊勢上野城主であった弟・織田信包は、低湿地であった安濃川のデルタ地帯に元亀2年(1571)から安濃津城を築きます。天正8年(1580)に五層の天守を建て完成したこの城が津城(安濃津城)のルーツとなりました。ここは北を安濃川、南を岩田川に挟まれていて、これらを大外堀として敵からの防御に優れた場所に城を築いたといえます。信包は文禄3年(1594)に豊臣秀吉により改易され、翌年新たに富田一白(知信)知高親子2代の治世が約15年に及びます。慶長13年(1608)徳川家康の命により、伊予宇和島に転封となった後、替わって伊予国今治より入府したのが藤堂高虎です。

築城の名手高虎は大阪包囲網づくりのため各地の天下普請に多忙を極めていましたが、慶長16年(1611)になり自領の津城と伊賀上野城の大改修にかかります。高虎の城づくりは、高い石垣と広い内堀を作って、平城でも固い防御の城造りを確立したほか、同時に城下町の整備を行って、住みやすく繁昌するまちづくりをしました。まず城は本丸、内堀、二の丸、外堀を回の字のうように巡らした輪郭式という典型的な近世城郭様式となっています。

築城の名手高虎は大阪包囲網づくりのため各地の天下普請に多忙を極めていましたが、慶長16年(1611)になり自領の津城と伊賀上野城の大改修にかかります。高虎の城づくりは、高い石垣と広い内堀を作って、平城でも固い防御の城造りを確立したほか、同時に城下町の整備を行って、住みやすく繁昌するまちづくりをしました。まず城は本丸、内堀、二の丸、外堀を回の字のうように巡らした輪郭式という典型的な近世城郭様式となっています。

本丸を東と北に拡充して高石垣を築き、北側石垣の両端(丑寅・戌亥の方角)に三重櫓を新たに設け、本丸の周囲を櫓と多聞櫓で囲んで戦略性の高い城としています。また東西の内堀の中に東之丸と西之丸の郭を設け、本丸への出入口となる場所には柱や扉を鉄板で覆った鉄門(くろがねもん)を設けています。内堀は80m~100mと広く、その外側の二之丸には役所や重臣の屋敷を、更にその外周には外堀を巡らせる構造としています。

本丸を東と北に拡充して高石垣を築き、北側石垣の両端(丑寅・戌亥の方角)に三重櫓を新たに設け、本丸の周囲を櫓と多聞櫓で囲んで戦略性の高い城としています。また東西の内堀の中に東之丸と西之丸の郭を設け、本丸への出入口となる場所には柱や扉を鉄板で覆った鉄門(くろがねもん)を設けています。内堀は80m~100mと広く、その外側の二之丸には役所や重臣の屋敷を、更にその外周には外堀を巡らせる構造としています。

城下町は、それまで東側の海岸沿いを通っていた伊勢街道(参宮街道)を城下に引き入れて東側の外堀に沿うように城下を通し、往来する人々の流れを作り出し、城下町であるとともに宿場町としての整備を進めて活性化を図りました。現在の岩田川の南にある伊予町は、伊予から移らせた町人を住まわせて作られました。

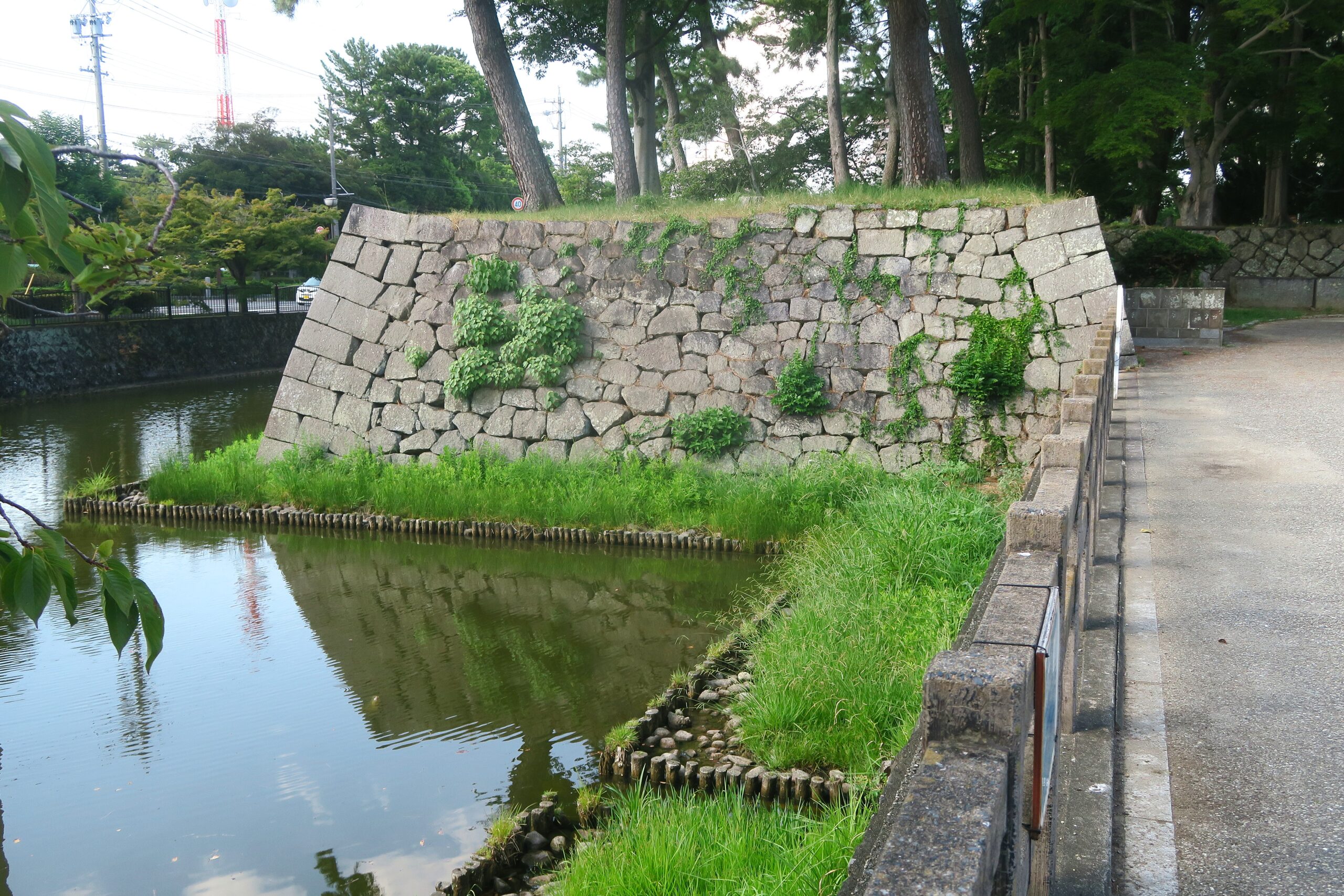

「続日本100名城」に選ばれた津城最大の特徴は、幅の広い内堀と、本丸北側に代表される直線的な稜線を持った高石垣です。これは高虎の城づくりの特徴で、石垣の上に建つ白壁の櫓が堀の水面に映る姿はまさしく「水城」と言えます。今は北側にわずかに内堀が残るのみですが、かつては本丸を取り囲んでいて最も広い南側で100mにも及ぶ幅がありました。

津城を特徴づける堀は、たいへん広い幅を持って本丸を囲む内堀と、その外側の二之丸の周囲を巡る外堀の二重構造になっています。まるで「回」の字のように、本丸を中心として巡らされていました。更にその外側には「天然の堀」ともいえる安濃川と岩田川が城の北と南を流れています。、津城は安濃川下流域で海に近い場所にある地理的環境を利用し、人工的な二重の堀に加え、川の城の防御施設として取り込んだ高虎の巧みな築城術が見られます。特に南側の岩田川と外堀を繋ぎ、満潮時には海水も入るようにしたところは「鯔堀」と呼ばれ、海魚が堀の水面を飛び跳ねる姿をとらえた名前となっています。

津城を特徴づける堀は、たいへん広い幅を持って本丸を囲む内堀と、その外側の二之丸の周囲を巡る外堀の二重構造になっています。まるで「回」の字のように、本丸を中心として巡らされていました。更にその外側には「天然の堀」ともいえる安濃川と岩田川が城の北と南を流れています。、津城は安濃川下流域で海に近い場所にある地理的環境を利用し、人工的な二重の堀に加え、川の城の防御施設として取り込んだ高虎の巧みな築城術が見られます。特に南側の岩田川と外堀を繋ぎ、満潮時には海水も入るようにしたところは「鯔堀」と呼ばれ、海魚が堀の水面を飛び跳ねる姿をとらえた名前となっています。

津城では築城の名手・藤堂高虎が石垣づくりに多用した「算木積み」「犬走り」「矢穴」「刻印」などを見ることができます。石は主に津市周辺より採掘され、石材は花崗岩などが使用されています。津城に現存する石垣は、一部に織田信包や富田信高の時代に築かれたと思われる野面積みを残すものの、ほとんどは慶長期の石垣を中心としていて、その多くが高虎改修時のもの(打込みはぎ・切込はぎ)です。

JR津駅から安濃川を渡り、伊勢街道を歩く事20分、津城に到着し、丑寅櫓台が見えてきます。隅部には石垣が最もくずれにくいとされる縦横比2.5:1の直線的な算木積み石垣を見ることができます。「石垣づくりの名人」といわれた高虎は、石垣の隅部に「算木積み」を多用しました。算木積みに改良を重ね、直線的にまっすぐ高く積む技術を生み出したのです。平面規模五間四方の丑寅櫓は津城の鬼門(北東)を守る高虎考案の層塔型三重三階櫓でした。同形同大の戌亥櫓とともに城内最大の櫓でした。壁面に長押形を飾り、城内側にも窓を開くなど、他城では天守に相当する高い格式を備えていました。

本丸への出入口となるこの場所には柱や扉を鉄板で覆った東鉄門(くろがねもん)を取り巻く枡形が形成されていました。昭和33年(1958)南東部石垣上に三重模擬櫓が創建されました。きれいな算木積みと「矢穴」や転用石などを見ることができます。矢穴とは石垣を加工した痕です。

本丸への出入口となるこの場所には柱や扉を鉄板で覆った東鉄門(くろがねもん)を取り巻く枡形が形成されていました。昭和33年(1958)南東部石垣上に三重模擬櫓が創建されました。きれいな算木積みと「矢穴」や転用石などを見ることができます。矢穴とは石垣を加工した痕です。

枡形を形成する模擬三重櫓の向かいには、時刻や登城を知らせたりする太鼓が置いてあった二重太鼓櫓台があります。高さは6mほどありましたが、現在は下の部分だけが残っています。隅部に算木積みがみられ、太鼓櫓台下には、犬走りから土橋へ渡れる「犬走り板橋」がかけられていました。

枡形を形成する模擬三重櫓の向かいには、時刻や登城を知らせたりする太鼓が置いてあった二重太鼓櫓台があります。高さは6mほどありましたが、現在は下の部分だけが残っています。隅部に算木積みがみられ、太鼓櫓台下には、犬走りから土橋へ渡れる「犬走り板橋」がかけられていました。

東多聞櫓台から南東隅の月見櫓台へと歩きます。この部分の石垣は昭和19年(1944)の東南海地震で大きく崩壊し、戦後に積み直されましたが忠実に積まれておらず、石垣の崩落を防ぎために石垣の隙間にモルタルを注入しています。

東多聞櫓台から南東隅の月見櫓台へと歩きます。この部分の石垣は昭和19年(1944)の東南海地震で大きく崩壊し、戦後に積み直されましたが忠実に積まれておらず、石垣の崩落を防ぎために石垣の隙間にモルタルを注入しています。

月見櫓台を右の曲がると南多門台です。この部分は津城を築いた織田信包時代の津城最古の野面積み石垣です。中央に見える斜めの線が入った部分の隅部の出っ張り(旧隅部)は、高虎が津城を拡張した時に右側に広げた跡という説と石垣の補強のためという説などがあります。

月見櫓台を右の曲がると南多門台です。この部分は津城を築いた織田信包時代の津城最古の野面積み石垣です。中央に見える斜めの線が入った部分の隅部の出っ張り(旧隅部)は、高虎が津城を拡張した時に右側に広げた跡という説と石垣の補強のためという説などがあります。

津城が火災に遭った時に本丸よりの脱出口として寛永16年(1639)につくられたのが「埋門」です。石垣にはきれいな算木積みと切込はぎを見ることができます。東側は野面積み・西側は打込みはぎ、両隅部は算木積みです。石垣内側の石垣表面には、その見栄えを良くするために、「のみ」により「すだれ仕上げ」や「はつり仕上げ」が施されています。

津城が火災に遭った時に本丸よりの脱出口として寛永16年(1639)につくられたのが「埋門」です。石垣にはきれいな算木積みと切込はぎを見ることができます。東側は野面積み・西側は打込みはぎ、両隅部は算木積みです。石垣内側の石垣表面には、その見栄えを良くするために、「のみ」により「すだれ仕上げ」や「はつり仕上げ」が施されています。

出た所にある幅約4mの犬走りを伝って東多聞櫓・太鼓櫓下から城外に脱出できました。南内堀は約100mの幅があり、全国の城郭のなかでも屈指の規模を誇ります。織田・富田両氏の頃、南の堀中にあったと考えられる「局丸」へ通じる門と思われ、高虎によって取り除かれたと考えられています。

出た所にある幅約4mの犬走りを伝って東多聞櫓・太鼓櫓下から城外に脱出できました。南内堀は約100mの幅があり、全国の城郭のなかでも屈指の規模を誇ります。織田・富田両氏の頃、南の堀中にあったと考えられる「局丸」へ通じる門と思われ、高虎によって取り除かれたと考えられています。

本丸に隣接して高山神社が鎮座しています。初代津藩主・藤堂和泉守高虎を祀る神社です。高虎公の謚名が「高山大僧都」であることから社号が「高山神社」とされました。

本丸に隣接して高山神社が鎮座しています。初代津藩主・藤堂和泉守高虎を祀る神社です。高虎公の謚名が「高山大僧都」であることから社号が「高山神社」とされました。

西の丸へは下馬冠木門跡から木橋を渡って入ります。左手にある西の丸玉櫓(西の丸角櫓)台には玉櫓と呼ばれる鉄砲の弾丸を収める櫓が建っていました。石垣下の犬走りは、石垣修理と石垣崩壊防止のために明治以降に造られたものです。(※北西部分で戌亥櫓まで)

西の丸へは下馬冠木門跡から木橋を渡って入ります。左手にある西の丸玉櫓(西の丸角櫓)台には玉櫓と呼ばれる鉄砲の弾丸を収める櫓が建っていました。石垣下の犬走りは、石垣修理と石垣崩壊防止のために明治以降に造られたものです。(※北西部分で戌亥櫓まで)

木橋右手の本丸と西の丸の接続部分は石垣の積み方の違いがはっきり分かる場所です。左側が打込みはぎの布積み、右側が明治以降に積まれた谷積み(落とし積み)です。右側の部分は元は堀で本丸と西の丸を結ぶ土橋がかかっていました。

木橋右手の本丸と西の丸の接続部分は石垣の積み方の違いがはっきり分かる場所です。左側が打込みはぎの布積み、右側が明治以降に積まれた谷積み(落とし積み)です。右側の部分は元は堀で本丸と西の丸を結ぶ土橋がかかっていました。

本丸に入るために西の丸に設けられた内郭大手門がありました(写真奥)。大手枡形が残り、隅部にはきれいな算木積みが見られます。

本丸に入るために西の丸に設けられた内郭大手門がありました(写真奥)。大手枡形が残り、隅部にはきれいな算木積みが見られます。

西の丸は現在日本庭園となり、移築されている「入徳門」は藩校有造館の門です。文政3年(1820)第10代藩主藤堂高兌は倹約に努めて積み立てた日常経費千両余りをもとに藩士やその子弟を教育するための藩校として有造館を創設しました。その中心である講堂の正門が、この門です。入徳門の名前は初代督学津坂孝綽が「肆成人有徳小子有造」(『詩経』)により「大学は諸学徳に入る門なり」という言葉からきているといわれ、徳に入るの門として作法は厳格であったといいます。明治4年(1871)に有造館は廃校となり、入徳門は移転を繰り返し昭和46年(1971)現在地に建てられました。有造館跡は現NTT西日本津支店になっています。

西の丸は現在日本庭園となり、移築されている「入徳門」は藩校有造館の門です。文政3年(1820)第10代藩主藤堂高兌は倹約に努めて積み立てた日常経費千両余りをもとに藩士やその子弟を教育するための藩校として有造館を創設しました。その中心である講堂の正門が、この門です。入徳門の名前は初代督学津坂孝綽が「肆成人有徳小子有造」(『詩経』)により「大学は諸学徳に入る門なり」という言葉からきているといわれ、徳に入るの門として作法は厳格であったといいます。明治4年(1871)に有造館は廃校となり、入徳門は移転を繰り返し昭和46年(1971)現在地に建てられました。有造館跡は現NTT西日本津支店になっています。

西の丸から本丸に入る西鉄門が接続され「枡形」を形成していた西多聞櫓台です。全ての面に「刻印」を見ることができます。

西の丸から本丸に入る西鉄門が接続され「枡形」を形成していた西多聞櫓台です。全ての面に「刻印」を見ることができます。

北西の戌亥三重櫓台に接続する西多聞櫓台と北多聞櫓台の隅部の写真で、北多聞櫓台には幅約6m長さ約95mの巨大な多門櫓が建っていました。石垣は野面積みに近い打込みはぎの石垣です。

北西の戌亥三重櫓台に接続する西多聞櫓台と北多聞櫓台の隅部の写真で、北多聞櫓台には幅約6m長さ約95mの巨大な多門櫓が建っていました。石垣は野面積みに近い打込みはぎの石垣です。

本丸の南西隅には大天守台と小天守台があります。藤堂高虎騎馬像がその前で天守台を守っているように見えます。大天守台には寛文期改修時のもので、隅部をまっすぐに積むきれいな算木積みが見られます。天守台の大木さは、南北16m、東西14mあります。

本丸の南西隅には大天守台と小天守台があります。藤堂高虎騎馬像がその前で天守台を守っているように見えます。大天守台には寛文期改修時のもので、隅部をまっすぐに積むきれいな算木積みが見られます。天守台の大木さは、南北16m、東西14mあります。

大天守台は織田信包創建の大天守台を藤堂高虎が改修したものです。入り口の切り裂きの奥には大天守の穴蔵があります。手前右側の石垣の崩れは、天守台取付多門櫓台を取り払った跡です。

大天守台は織田信包創建の大天守台を藤堂高虎が改修したものです。入り口の切り裂きの奥には大天守の穴蔵があります。手前右側の石垣の崩れは、天守台取付多門櫓台を取り払った跡です。

北内堀と石垣が一番きれいに見える場所が北多聞櫓台と戌亥櫓台で、全てが打込みはぎの積み方です。戌亥櫓は高虎考案の層塔三重櫓が建ち、北内堀から石垣上までは直線的な算木積みを採用して約10mの高さがあります。

北内堀と石垣が一番きれいに見える場所が北多聞櫓台と戌亥櫓台で、全てが打込みはぎの積み方です。戌亥櫓は高虎考案の層塔三重櫓が建ち、北内堀から石垣上までは直線的な算木積みを採用して約10mの高さがあります。

下の写真は本丸戌亥櫓台と西の丸が見える角度からの写真です。犬走りが戌亥櫓台で終わっているのが良く分かります。「犬走り」は高虎の前任地である今治城(愛媛県)において、海城の欠点である軟弱な地盤を補強するために考案されたものです。津城本丸を囲む広大な内堀は沼地となっていて、津城の犬走りも同じく軟弱な地盤を補強するために設けられました。しかし戦後の内堀埋め立てによって現存していません。

下の写真は本丸戌亥櫓台と西の丸が見える角度からの写真です。犬走りが戌亥櫓台で終わっているのが良く分かります。「犬走り」は高虎の前任地である今治城(愛媛県)において、海城の欠点である軟弱な地盤を補強するために考案されたものです。津城本丸を囲む広大な内堀は沼地となっていて、津城の犬走りも同じく軟弱な地盤を補強するために設けられました。しかし戦後の内堀埋め立てによって現存していません。

天むすといえば名古屋の天むすが有名で、海苔が巻かれたご飯の上に海老天が載っているイメージでしたが、こちらの天むすの千寿が、「天むす発祥」のお店です。昭和34年(1959)津市大門伏見通りで天ぷら定食の店を営んでいた初代・水谷ヨネさんが、夫のためにと車エビの天ぷらを切っておむすびの中に入れて出したのが最初です。その後味付法を生み出し「天むす」の誕生となりました。

天むすといえば名古屋の天むすが有名で、海苔が巻かれたご飯の上に海老天が載っているイメージでしたが、こちらの天むすの千寿が、「天むす発祥」のお店です。昭和34年(1959)津市大門伏見通りで天ぷら定食の店を営んでいた初代・水谷ヨネさんが、夫のためにと車エビの天ぷらを切っておむすびの中に入れて出したのが最初です。その後味付法を生み出し「天むす」の誕生となりました。

一粒一粒がふっくらと炊かれたお米は、天むすを口にいれると口の中でほろりとほどけるようなやさしさです。中にはごはんに油が浸み込むこともなくコーン油でカラっと揚げられたエビの天ぷらが入り、おむすび全体を海苔が真ん中に巻かれています。付け合わせのきゃらぶきがよいアクセントです。一人前(5個)で750円で一個単位で追加可能のこと。

一粒一粒がふっくらと炊かれたお米は、天むすを口にいれると口の中でほろりとほどけるようなやさしさです。中にはごはんに油が浸み込むこともなくコーン油でカラっと揚げられたエビの天ぷらが入り、おむすび全体を海苔が真ん中に巻かれています。付け合わせのきゃらぶきがよいアクセントです。一人前(5個)で750円で一個単位で追加可能のこと。

駅に戻る途中四天王寺に立ち寄ります。6世紀頃の飛鳥時代に推古天皇の勅願により聖徳太子によって建立されたと伝わる津市内で最も古いお寺です。伊勢への参宮街道沿いに位置し、古くより伊勢神宮と合わせての参拝で賑わいました。元和元年(1619)藤堂高虎が改築し、寺領寄進により寺勢を取り戻しました。久芳夫人をじはじめ藤堂家ゆかりの武将や文人たちが祀られています。写真は江戸時代初期の寛永18年(1641)に建てられた山門。四脚門という本柱の前後に控柱を2本ずつ左右併せて4本立てた建築様式で造られています。

駅に戻る途中四天王寺に立ち寄ります。6世紀頃の飛鳥時代に推古天皇の勅願により聖徳太子によって建立されたと伝わる津市内で最も古いお寺です。伊勢への参宮街道沿いに位置し、古くより伊勢神宮と合わせての参拝で賑わいました。元和元年(1619)藤堂高虎が改築し、寺領寄進により寺勢を取り戻しました。久芳夫人をじはじめ藤堂家ゆかりの武将や文人たちが祀られています。写真は江戸時代初期の寛永18年(1641)に建てられた山門。四脚門という本柱の前後に控柱を2本ずつ左右併せて4本立てた建築様式で造られています。

織田信長の弟の織田信包が安濃津城の城主であったことから本能寺の変後、信包を頼り同地で死去した織田信長の母でもある土田御前のお墓があります。写真は中朱雀門

織田信長の弟の織田信包が安濃津城の城主であったことから本能寺の変後、信包を頼り同地で死去した織田信長の母でもある土田御前のお墓があります。写真は中朱雀門

写真の鐘楼堂には延宝8年(1680)に津の鋳物師辻越後守陳種によって作られた鐘がありますが、古来の鐘は関ヶ原の戦いの際、伊勢津城を攻める毛利輝元を総大将とする西軍の鉄砲の弾として溶かされてしまいました。史跡地蔵跡 平景清鎧掛松と刻まれた石碑が立ちます。平景清は平家に仕えて戦い、都落ちに従ったため俗に平姓で呼ばれていますが、藤原秀郷の子孫で藤原(伊藤)景清ともいます。

写真の鐘楼堂には延宝8年(1680)に津の鋳物師辻越後守陳種によって作られた鐘がありますが、古来の鐘は関ヶ原の戦いの際、伊勢津城を攻める毛利輝元を総大将とする西軍の鉄砲の弾として溶かされてしまいました。史跡地蔵跡 平景清鎧掛松と刻まれた石碑が立ちます。平景清は平家に仕えて戦い、都落ちに従ったため俗に平姓で呼ばれていますが、藤原秀郷の子孫で藤原(伊藤)景清ともいます。