備中高梁は岡山から特急列車で約30分。岡山県中西部の朝霧が名物の山に囲まれた城下町で、備中の小京都ととも称される美しい町並みと寺社で知られます。鎌倉時代、承久の乱で功績をあげた秋庭三郎重信によって市街地の北方、臥牛山(大松山)の山頂へ砦が築かれて以来、明治維新まで城下町としてこの地方の政治・経済・文化の中心となり栄えてきました。幾度もの盛衰を繰り返していて、なかでも天正2年(1574)、当時の城主三村元親と毛利・宇喜多の連合の合戦となった備中兵乱は有名です。江戸時代には、水谷氏3代(1642~1693)が備中松山城を改築、城下町の整備などに尽力しました。数多く残る史跡が歴史を感じさせる町を散策します。

市街地の北端にそびえ、「おしろやま」の愛称で市民に親しまれている「臥牛山(標高約487m)」は、北から大松山、天神の丸、小松山、前山の4つの峰からなり、西から見た山容が、草の上に伏した老牛の姿に似ているとして、臥牛山とか老牛伏草山などと呼ばれ、備中松山城はその頂を中心に全域に及んでいます。鎌倉時代の延応2年(1240)に有漢郷の地頭に任じられた秋庭三郎重信により臥牛山のうちの大松山に築かれた砦が備中松山城のはじまりで、戦国時代に全山が一大要塞化され、山陽と山陰とを結ぶ要路にあるため、たびたび落城と城主の交代を経て、関ヶ原合戦後、徳川家康家臣の小堀政次・政一(遠州)父子が備中国代官として入城し、この頃小松山に天守など城の中心が移り修改築がなされ、麓の政庁にあたる御根小屋も整備されました。

現在、一般に「備中松山城」と呼ばれるのは、この小松山の山頂(標高約430m)を中心に築かれた近世城郭を指し、全国で唯一、天守が現存する山城です。山城とは、山全体を城地とする城のことで、中世は山城が主流でしたが、近世になり天守が誕生すると、小高い山や平地に築く平山城や平城が主流になります。そのため、あえて山城を選んで天守を築くことはほとんどありません。備中松山城のように山城なのに天守が存在するのは、中世の城から近世の城へとリフォームされた城だからです。寛永19年(1642)には水谷氏が入封し現存する天守や二重櫓は、備中松山藩2代藩主の水野勝宗が天和3年(1683)に3年がかりで修築したとされます。因みに次の勝美が元禄6年(1692)若くして急逝し無嗣改易となった際、城を接収し城番を勤めたのが「忠臣蔵」で知られる赤穗藩家老の大石内蔵助良雄でした。その後安藤氏、石川氏と続き、延享元年(1744)、板倉勝澄が伊勢国亀山から入り幕末まで続きました。

備中高梁城へは、JR伯備線備中高梁駅から乗り合いタクシーで約10分、臥牛山の8合目あたりにあるふいご峠で下車します。その昔、三振の宝剣が作られた場所で、精錬のために大きな鞴が設置されていたといいます。※高梁市観光案内所に前日の17時までの事前予約です。料金片道1000円。ここ8合目から天守まで登山道を登ること徒歩約20分、700mに登城道です。

整備はされていますが、坂道や階段が延々と続き、楽な道のりとは言い難い登城道を登る。

整備はされていますが、坂道や階段が延々と続き、楽な道のりとは言い難い登城道を登る。

登城開始から約10分の中間地点、最初に見えてくるのが中太鼓の丸。眼下に広がる城下を眺めながらひと息ついてさらに進みます。

登城開始から約10分の中間地点、最初に見えてくるのが中太鼓の丸。眼下に広がる城下を眺めながらひと息ついてさらに進みます。

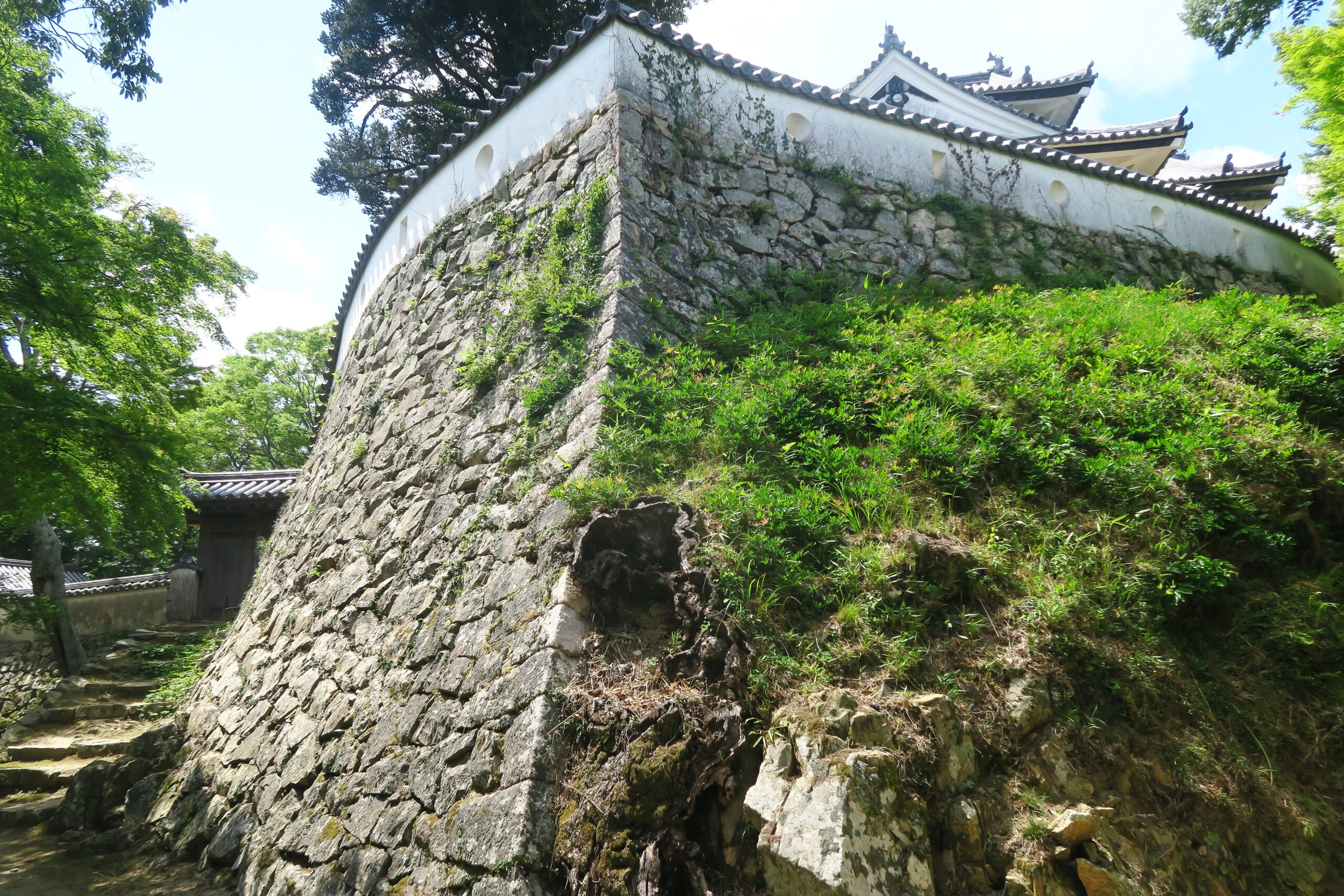

ふと姿を現す大手門櫓跡。二ノ丸から下に落ちる岩壁前に作られました。中でも右手にそびえる石垣群に目を見張る。険しい自然の岩盤が切り立ち、その上に石垣が積まれ、さらに土塀が築かれています。天然の岩盤と人工の石垣のダイナミックなコラボレーションは、誰もが思わず足を止めてしまうほどの迫力です。その堅牢さにここが天然の要害だったことを実感させられます。実はこの場所はNHK大河ドラマ『真田丸』のオープニングに使われた場所なのです。大手門北側の岩盤及び石垣では、本来の漆喰塗りが土壁風に加工されていました。また水が追加されて、自然の岩盤が滝のようになっていました。

ふと姿を現す大手門櫓跡。二ノ丸から下に落ちる岩壁前に作られました。中でも右手にそびえる石垣群に目を見張る。険しい自然の岩盤が切り立ち、その上に石垣が積まれ、さらに土塀が築かれています。天然の岩盤と人工の石垣のダイナミックなコラボレーションは、誰もが思わず足を止めてしまうほどの迫力です。その堅牢さにここが天然の要害だったことを実感させられます。実はこの場所はNHK大河ドラマ『真田丸』のオープニングに使われた場所なのです。大手門北側の岩盤及び石垣では、本来の漆喰塗りが土壁風に加工されていました。また水が追加されて、自然の岩盤が滝のようになっていました。

大手門跡には天然の岩盤を利用して築かれた石垣が残ります。

大手門跡には天然の岩盤を利用して築かれた石垣が残ります。

大手門を抜け長い土塀の横を道なりに進む。鉄砲や矢を放った小窓の狭間が、土塀に設けれているのが印象的。江戸期の土塀が一部残る三の平櫓東土塀は、四角い矢狭間と丸い筒狭間が交互にあり、モダンな意匠にも見えます。それを横目に進むと黒門跡にでます。

大手門を抜け長い土塀の横を道なりに進む。鉄砲や矢を放った小窓の狭間が、土塀に設けれているのが印象的。江戸期の土塀が一部残る三の平櫓東土塀は、四角い矢狭間と丸い筒狭間が交互にあり、モダンな意匠にも見えます。それを横目に進むと黒門跡にでます。

三の丸にある上台所跡から厩曲輪、御膳棚、二の丸へと続く段々に積んだ石垣を見上げる

三の丸にある上台所跡から厩曲輪、御膳棚、二の丸へと続く段々に積んだ石垣を見上げる

さらに上ると黒門跡にでます。厩曲輪、御膳棚と過ぎ、二の丸へ。左手御前棚には城内で最も古い石垣が残ります。

さらに上ると黒門跡にでます。厩曲輪、御膳棚と過ぎ、二の丸へ。左手御前棚には城内で最も古い石垣が残ります。

二ノ丸跡に到着する。写真左には二ノ丸鉄門跡の鏡石。大きな自然石を積み上げた野面積みです。二ノ丸跡の広場から大唐破風と連子格子が美しい2層2階の天守を望む。元々は八の平櫓と廊下でつながった連結式天守だったとのこと。奥の石段は本丸虎口

二ノ丸跡に到着する。写真左には二ノ丸鉄門跡の鏡石。大きな自然石を積み上げた野面積みです。二ノ丸跡の広場から大唐破風と連子格子が美しい2層2階の天守を望む。元々は八の平櫓と廊下でつながった連結式天守だったとのこと。奥の石段は本丸虎口

広々とした二ノ丸広場からは城下町を眺められます。

広々とした二ノ丸広場からは城下町を眺められます。

平成6年度から本丸の整備が始まり、本丸の正面玄関ともいえる本丸南御門をはじめ、東御門、腕木御門、路地門、五の平櫓、六の平櫓、土塀などが史実に基づいて復元されました。写真手前が五の平門で奥に六の平門があります。

平成6年度から本丸の整備が始まり、本丸の正面玄関ともいえる本丸南御門をはじめ、東御門、腕木御門、路地門、五の平櫓、六の平櫓、土塀などが史実に基づいて復元されました。写真手前が五の平門で奥に六の平門があります。

復原された本丸南御門は、大手門についで格式が高く、木造本瓦葺き、棟門、開き戸で復元された五の平櫓、六の平櫓の間にあり、本丸の正面玄関にあたります。門の前には猫城主「さんじゅーろー」がお出迎えも、お城ばかり見ています。さんじゅうーろーは10歳ぐらいのオス猫で体長は50cm+しっぽ27cm。名前の由来は、備中松山藩出身で新選組七番隊組長を勤めていた谷三十郎にちなんでいることと、平成30年の西日本豪雨災害の時に三の丸の茂みの中から見つけられたことからです。

復原された本丸南御門は、大手門についで格式が高く、木造本瓦葺き、棟門、開き戸で復元された五の平櫓、六の平櫓の間にあり、本丸の正面玄関にあたります。門の前には猫城主「さんじゅーろー」がお出迎えも、お城ばかり見ています。さんじゅうーろーは10歳ぐらいのオス猫で体長は50cm+しっぽ27cm。名前の由来は、備中松山藩出身で新選組七番隊組長を勤めていた谷三十郎にちなんでいることと、平成30年の西日本豪雨災害の時に三の丸の茂みの中から見つけられたことからです。

高さは現存する天守の中で最も低く約11mと、とてもコンパクトですが、均整のとれた2重2階の天守です。白漆喰塗りの壁や黒い腰板のコントラスト、天守中央部の唐破風出格子が空の青に映え、美しい。

高さは現存する天守の中で最も低く約11mと、とてもコンパクトですが、均整のとれた2重2階の天守です。白漆喰塗りの壁や黒い腰板のコントラスト、天守中央部の唐破風出格子が空の青に映え、美しい。

天守は西側に半地下のようにして付櫓が付属する複合式望楼型天守になり、現在はこの半地下から天守に入る。天守1階は3間×5間の大広間になり、周囲を半間幅の廊下が廻る。また大広間の東張出の間には、籠城戦を想定し城郭としては珍しく囲炉裏が設けられています。また城主一家の居室となる装束の間が残ります。

天守は西側に半地下のようにして付櫓が付属する複合式望楼型天守になり、現在はこの半地下から天守に入る。天守1階は3間×5間の大広間になり、周囲を半間幅の廊下が廻る。また大広間の東張出の間には、籠城戦を想定し城郭としては珍しく囲炉裏が設けられています。また城主一家の居室となる装束の間が残ります。

出格子窓の床部は石垣上に張り出されていて、真下にいる敵を狙う「石落とし」は備えられています。

出格子窓の床部は石垣上に張り出されていて、真下にいる敵を狙う「石落とし」は備えられています。

重厚な梁が架かる天守二階の舞良戸で仕切られた一室には、松山藩の安康を祈った御社壇を設け、城の守護神を祀っています。江戸期は水谷勝宗が作らせた3振の宝剣が御神体として祀られていましたが、現在は現城主さんじゅーろーが願主となった神符が掲げられています。

重厚な梁が架かる天守二階の舞良戸で仕切られた一室には、松山藩の安康を祈った御社壇を設け、城の守護神を祀っています。江戸期は水谷勝宗が作らせた3振の宝剣が御神体として祀られていましたが、現在は現城主さんじゅーろーが願主となった神符が掲げられています。

『真田丸』のオープニングに登場する本丸土塀と二重櫓へ続く通路から見上げた本丸。本丸天守東脇にある本丸東御門は、本丸の勝手口にあたり、木造本瓦葺き、棟門、本丸内で唯一の引戸でに、常時本丸内に人がいなかったことがうかがえます。

『真田丸』のオープニングに登場する本丸土塀と二重櫓へ続く通路から見上げた本丸。本丸天守東脇にある本丸東御門は、本丸の勝手口にあたり、木造本瓦葺き、棟門、本丸内で唯一の引戸でに、常時本丸内に人がいなかったことがうかがえます。

腕木御門は木造本瓦葺き、棟門、開き戸で二重櫓の正門脇にあり、本丸の裏門にあたります。降りていけば、搦手門の前にでます。

腕木御門は木造本瓦葺き、棟門、開き戸で二重櫓の正門脇にあり、本丸の裏門にあたります。降りていけば、搦手門の前にでます。

搦手から大手門方面へ下れます。

搦手から大手門方面へ下れます。

天守の北側に建てられたのが漆喰塗りの連子窓を持ち、14あった櫓の中で唯一、2層2階建ての二重櫓。

天守の北側に建てられたのが漆喰塗りの連子窓を持ち、14あった櫓の中で唯一、2層2階建ての二重櫓。

天然の巨石の上に作られ、天守曲輪を守ります。大棟には鯱が据えられ、長年の風雪に耐えた蒼古たる建物が味わい深い。

天然の巨石の上に作られ、天守曲輪を守ります。大棟には鯱が据えられ、長年の風雪に耐えた蒼古たる建物が味わい深い。

後ろ曲輪から二重櫓を望む。ここから大松山城へ向かうこともできます。

後ろ曲輪から二重櫓を望む。ここから大松山城へ向かうこともできます。

明治6年(1873)廃城令が公布されると備中松山城も廃城となりましたが、あまりにも高所にあるため破却費用すら捻出できずに放置されたといいます。昭和16年(1941)国宝に指定され、現存12天守のひとつとして今も残りました。また11月~12月上旬のよく晴れた早朝で、朝方と日中の気温差が大きいことなど条件が合えば、雲海がみられます。城の雲海にぽっかり浮かぶ備中松山城は幻想的で「天空の城」の異名を取ります。

明治6年(1873)廃城令が公布されると備中松山城も廃城となりましたが、あまりにも高所にあるため破却費用すら捻出できずに放置されたといいます。昭和16年(1941)国宝に指定され、現存12天守のひとつとして今も残りました。また11月~12月上旬のよく晴れた早朝で、朝方と日中の気温差が大きいことなど条件が合えば、雲海がみられます。城の雲海にぽっかり浮かぶ備中松山城は幻想的で「天空の城」の異名を取ります。

もうひとつの、魅力が臥牛山の南麓に築かれた城下町です。帰路はこの町並みを散策するため徒歩で下ります(所要時間約90分)。城下町が本格的に建設され始めたのは、備中国奉行として小堀氏が赴任してからで、江戸時代に城主の居館・政庁として機能した御根小屋跡(現岡山県立高梁高校)など元和2年(1616)に本町や新町が造られました。さらに水谷氏の時代に新田開発や高瀬舟の整備などで経済が発展し、城下町が成立しました。町の中でもひと際、歴史ある家並みが続くのが本町、下町、南町と一直線に延びる通り。虫籠窓や美しい格子を備える、昔ながらの町家が軒を連ね、見ていて楽しく、この通りは御根小屋への大手道の役割も持っていました。

かつて武家屋敷が立ち並んでいた風情ある武家屋敷通りこと「石火矢町ふるさと村」には、江戸時代に建てられた中級武士の邸宅が並び、2軒の武家屋敷(旧折井家・旧埴原家)は内部見学も可能です。約250m続く路地の両脇に白壁の土塀が続く松山往来を歩けば、往時のにぎわいが伝わってきます。映画『バッテリー』のロケ地になりました。

かつて武家屋敷が立ち並んでいた風情ある武家屋敷通りこと「石火矢町ふるさと村」には、江戸時代に建てられた中級武士の邸宅が並び、2軒の武家屋敷(旧折井家・旧埴原家)は内部見学も可能です。約250m続く路地の両脇に白壁の土塀が続く松山往来を歩けば、往時のにぎわいが伝わってきます。映画『バッテリー』のロケ地になりました。

一方、西側に平行する町家通りは昔のメインストリートで、その名の通り古い商家が点在します。厨子2階に虫籠窓、卯建、起り屋根、出格子といった、江戸時代から大正時代の建物はもちろん、新しく建てられた家屋も前面に格子があしらわれるなど、さりげなく町並に溶け込んでいます。

一方、西側に平行する町家通りは昔のメインストリートで、その名の通り古い商家が点在します。厨子2階に虫籠窓、卯建、起り屋根、出格子といった、江戸時代から大正時代の建物はもちろん、新しく建てられた家屋も前面に格子があしらわれるなど、さりげなく町並に溶け込んでいます。

ふたつの通りを結ぶ東西の通りのひとつが、かつて備中松山城の外堀だった紺屋川に沿って整備された紺屋川筋です。現在は河畔に桜や柳の並木が続き、その紺屋川美観地区沿いには、新島蘘が布教したことで知られる明治22年(1889)築という岡山県最古の木造キリスト教会堂、高梁キリスト教会が見通しのよい川筋を彩っています。

東へ進むと雄々しい石垣の上の堂坊がある天柱山安国頼久禅寺は、臨済宗永源寺派に属し、起源については不詳だが、暦応2年(北朝年号1339)足利尊氏が再興して備中の安国寺と号しました。後に大壇越となって寺観を一新した永正年間(1504)の松山城主上野頼久の逝去にともなって頼久の2字を加えて安国頼久寺と寺号を改称しました。本堂脇には三村家親、元親そして元親の子である勝法師丸の墓が並んでいます。

東へ進むと雄々しい石垣の上の堂坊がある天柱山安国頼久禅寺は、臨済宗永源寺派に属し、起源については不詳だが、暦応2年(北朝年号1339)足利尊氏が再興して備中の安国寺と号しました。後に大壇越となって寺観を一新した永正年間(1504)の松山城主上野頼久の逝去にともなって頼久の2字を加えて安国頼久寺と寺号を改称しました。本堂脇には三村家親、元親そして元親の子である勝法師丸の墓が並んでいます。

慶長5年(1600)関ヶ原合戦の直後、代官であった父小堀政次に従って松山に赴いた際、小堀雅一(遠州)が仮の居館とした頼久寺の庭園「鶴亀の庭」は、小堀遠州の手によるものと言われています。今もよく手入れされ、どこから見ても絵になります。本庭園は書院東南面の庭園で愛宕山を借景とした蓬莱指揮枯山水庭園です。

慶長5年(1600)関ヶ原合戦の直後、代官であった父小堀政次に従って松山に赴いた際、小堀雅一(遠州)が仮の居館とした頼久寺の庭園「鶴亀の庭」は、小堀遠州の手によるものと言われています。今もよく手入れされ、どこから見ても絵になります。本庭園は書院東南面の庭園で愛宕山を借景とした蓬莱指揮枯山水庭園です。

白砂敷の中央に鶴島、後方に亀嶋の二つの低い築山状の島を置いて石を組み、書院左手の山畔に沿ってサツキの大刈込で青海波を表現した庭園です。濡れ縁の腰掛けて庭を眺めれば、借景となる愛宕山と枯山水との調和や、石組の配置の妙が目を楽しませてくれます。

白砂敷の中央に鶴島、後方に亀嶋の二つの低い築山状の島を置いて石を組み、書院左手の山畔に沿ってサツキの大刈込で青海波を表現した庭園です。濡れ縁の腰掛けて庭を眺めれば、借景となる愛宕山と枯山水との調和や、石組の配置の妙が目を楽しませてくれます。

この町は伯備線が開通した大正15年(1926)まで高梁川の舟運で栄え、旅人も多く、産物集散の中継地でした。線路に沿って歩くと、見逃せないのは、城下東側の山麓に立ち並ぶ寺院です。薬師院と松連寺の高石垣で囲まれた外観は、まるで城のようです。元和元年(1615)に武家諸法度が公布されると、幕府により城の増改築・修繕は厳しく取り締まれました。寺院は公的な場で、陣を置いたり兵を収容したりする場所でもあり、そのため出城として寺院を置き、町を城塞化したと考えらえます。写真の松連寺は備中松山藩主・水谷伊勢守勝隆により明暦3年(1657)に移築されたもの。

この町は伯備線が開通した大正15年(1926)まで高梁川の舟運で栄え、旅人も多く、産物集散の中継地でした。線路に沿って歩くと、見逃せないのは、城下東側の山麓に立ち並ぶ寺院です。薬師院と松連寺の高石垣で囲まれた外観は、まるで城のようです。元和元年(1615)に武家諸法度が公布されると、幕府により城の増改築・修繕は厳しく取り締まれました。寺院は公的な場で、陣を置いたり兵を収容したりする場所でもあり、そのため出城として寺院を置き、町を城塞化したと考えらえます。写真の松連寺は備中松山藩主・水谷伊勢守勝隆により明暦3年(1657)に移築されたもの。

昭和58年(1983)に第32作映画『男はつらいよ 口笛を吹く寅次郎』に登場した薬師院。寛和2年(968)花山法皇の開基と言われます。慶長5年(1600)備中代官小堀政次が入国し城下町整備を行った際、現在地へ移転。石垣の築造に着手し20余年を経た元和10年(1624)51代院家宥遍の代に完成しました。寅さんが一目惚れした朋子(竹下恵子)の実家とされ、は何度もこの石段を上り下りしました。

昭和58年(1983)に第32作映画『男はつらいよ 口笛を吹く寅次郎』に登場した薬師院。寛和2年(968)花山法皇の開基と言われます。慶長5年(1600)備中代官小堀政次が入国し城下町整備を行った際、現在地へ移転。石垣の築造に着手し20余年を経た元和10年(1624)51代院家宥遍の代に完成しました。寅さんが一目惚れした朋子(竹下恵子)の実家とされ、は何度もこの石段を上り下りしました。

線路沿いに戻れば備中高梁駅です。

線路沿いに戻れば備中高梁駅です。