歴史の足跡が数多く残る信州の中でも、とりわけ情緒のある北国街道。江戸時代、多くの人や物が行き来したというこの街道は、当時のままにたたずむしっとりとした町並みが懐かしさを漂わせています。千曲川のほとりにひそかに佇む海野宿は、天平の昔から地元豪族・海野氏の城下町として栄え、江戸時代は北国街道の宿場町として多くの旅人を迎い入れて発展し、明治時代に養蚕の町へと姿を変えました。今は列車の駅からは遠く、泊まる宿もなく、だからこそ観光地の喧騒とも無縁のまま、旅籠造りの建物と養蚕造りの建物が調和し、独特のたたずまいを保ってきました。江戸と明治・大正、それぞれの時代にできた建築意匠の違いを発見できて面白い海野宿、奇跡の650mを歩きます。

千曲川から渡る風が三度笠にあたり、背なの合羽を揺らす・・・。と、思い描く光景は駸々乎として去り、海野宿は東西に延びる道幅8mの両側に97軒の家々が整然と連なる。宿場町開設以前は、海野郷や海野庄などと呼ばれ、中世東信濃の豪族滋野氏やその嫡流に当たる海野氏の領地として栄え、海野の地名は、この豪族、海野氏に由来します。宿場町開設以前から都と東国を結ぶ東山道に沿った交通の要衛として集落が形成されていました。木曾義仲が挙兵した町の入り口付近にある白鳥河原や海野平の戦いがあった地、海野氏の子孫である真田幸隆やその兄弟の出身地とも言われています。1583年には上田城城下町を形成するために、海野から上田に人を呼び寄せたため、集落を縮小され宿場町開設に至りました。

小諸と上田のほぼ中間に位置する海野宿は、江戸幕府によって寛永2年(1625)に北国街道の宿場として開設されました。北国街道は、北国脇往還とも呼ばれ、中山道軽井沢追分宿と北陸道直江津宿を結ぶ重要な脇街道であり、佐渡で採れた金銀を江戸の運ぶ「金の道」でした。日本海沿いの出雲崎で陸揚げされた金銀は、北陸道の高田を経由して北国街道の善光寺、上田、海野、小諸などを経て、中山道の追分に至り、江戸に運ばれました。また北陸の諸大名の参勤交代のほか、江戸との交通も頻繁で善光寺への参詣客も多くあったとのことです。当初は田中宿との“間(あい)の宿”で宿泊施設はなく荷物や人馬の継ぎ送るだけを行っていました。寛保2年(1742)の大洪水によって隣接する田中宿が被害を受け、本陣が海野宿へ移されました。以来宿場町海野はたいへん賑わい、道沿いの建物は北屋敷・南屋敷と呼び分けられ、享和元年(1801)には、本陣1軒と脇本陣2軒のほか、伝馬屋敷59軒、旅籠23軒が軒を連ねていたといいます。

明治時代には鉄道網の発達により宿場町の利用客が減ったため、養蚕に適していたことから、宿場時代に使われていた広い部屋を利用し、養蚕・蚕種業の町となった。また、明治時代には信越本線の駅の設置が計画されていたが汽車の煤は蚕に悪いと中止になり、鉄道や国道の幹線からはずれたため、現在でも伝統的な家並みが現在まで保存され江戸時代さながらの風景が見られることから、昭和61年(1986)には「日本の道百選」に、同62年(1987)には「重要伝統的建造物群保存地区」に選定を受けています。

明治時代には鉄道網の発達により宿場町の利用客が減ったため、養蚕に適していたことから、宿場時代に使われていた広い部屋を利用し、養蚕・蚕種業の町となった。また、明治時代には信越本線の駅の設置が計画されていたが汽車の煤は蚕に悪いと中止になり、鉄道や国道の幹線からはずれたため、現在でも伝統的な家並みが現在まで保存され江戸時代さながらの風景が見られることから、昭和61年(1986)には「日本の道百選」に、同62年(1987)には「重要伝統的建造物群保存地区」に選定を受けています。

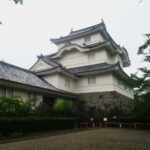

大型車の往来する国道18号をわずかに南に入った場所、千曲川の流れるほとりに、古式ゆかしい小さな神社があります。まずは海野宿の産土神である「白鳥神社」境内近くの駐車場に停めます。海野宿の東端に位置し、戦国武将真田氏、そして真田氏の祖とされる豪族、海野氏の氏神。「源平盛衰記」に記される木曽義仲挙兵のくだりにあることから、すでに平安時代にこの地に鎮座していたとされます。社叢は神社の歴史を物語り、拝殿前の中央にあるけやきの御神木は樹齢七百年を超え、胸高周囲5.8m、樹高30mにもおよぶ大木。けやき、杉など大木が生い茂り鎮守の森になっている。毎年4月の例祭には街道に12本の大のぼりが立ち並ぶなど、昔ながらの風習が今も受け継がれています。拝殿は明治14年(1881)、本殿は寛永3年(1791)築。寛永元年(1624)真田信之により松代舞鶴山へも分祀されています。

大型車の往来する国道18号をわずかに南に入った場所、千曲川の流れるほとりに、古式ゆかしい小さな神社があります。まずは海野宿の産土神である「白鳥神社」境内近くの駐車場に停めます。海野宿の東端に位置し、戦国武将真田氏、そして真田氏の祖とされる豪族、海野氏の氏神。「源平盛衰記」に記される木曽義仲挙兵のくだりにあることから、すでに平安時代にこの地に鎮座していたとされます。社叢は神社の歴史を物語り、拝殿前の中央にあるけやきの御神木は樹齢七百年を超え、胸高周囲5.8m、樹高30mにもおよぶ大木。けやき、杉など大木が生い茂り鎮守の森になっている。毎年4月の例祭には街道に12本の大のぼりが立ち並ぶなど、昔ながらの風習が今も受け継がれています。拝殿は明治14年(1881)、本殿は寛永3年(1791)築。寛永元年(1624)真田信之により松代舞鶴山へも分祀されています。

海野宿の町並みは、東西に枡形が置かれ、東の枡形には番屋がありました。約6町(約650m)、幅10mにわたる通りには「表の川」と呼ぶ用水が引かれ、用水を境に日当たりのよい北側の広いほうが大名行列や旅人の往還、南側の狭い土の道が牛馬を繋ぎ荷物を置いた場所で、柳並木が路傍に美しい影をつくりだしています。時が止まったかのように静寂が辺りを包む街道沿いの両側に、長短2本の縦木と横木が交互に組まれた堅子を並べた美しい「海野格子」の戸や富の象徴である火事の延焼を防ぐ「卯建」を上げた民家が立ち並ぶ美しい家並みは、歴史のふる里を想わせる静かなたたずまいを感じさせてくれます。

海野宿の町並みは、東西に枡形が置かれ、東の枡形には番屋がありました。約6町(約650m)、幅10mにわたる通りには「表の川」と呼ぶ用水が引かれ、用水を境に日当たりのよい北側の広いほうが大名行列や旅人の往還、南側の狭い土の道が牛馬を繋ぎ荷物を置いた場所で、柳並木が路傍に美しい影をつくりだしています。時が止まったかのように静寂が辺りを包む街道沿いの両側に、長短2本の縦木と横木が交互に組まれた堅子を並べた美しい「海野格子」の戸や富の象徴である火事の延焼を防ぐ「卯建」を上げた民家が立ち並ぶ美しい家並みは、歴史のふる里を想わせる静かなたたずまいを感じさせてくれます。

街並みが続き、江戸時代の旅籠屋造りや、茅葺き屋根の建物と、明治以降の堅牢な蚕室造りの建物とがよく調和して伝統的な家並みを形成しています。写真右の今でも5軒ほどで見られる出桁造り。これは江戸時代の旅籠屋で多く造られたもので、。1階より2階を道側に張り出す構造です。雨の日も旅の装束を濡らさずに草履を脱ぐための配慮といい、また客室のある2階をより広くする工夫。梁に美しい意匠のものもあります。2階の格子は出格子になっていて、長短2本ずつが交互に組まれています。1階の格子が明治以降に作られたものに対して、2階は江戸時代に作られたもので、海野格子と呼ばれる海野宿特有の美しい景観を作り出しています。

街並みが続き、江戸時代の旅籠屋造りや、茅葺き屋根の建物と、明治以降の堅牢な蚕室造りの建物とがよく調和して伝統的な家並みを形成しています。写真右の今でも5軒ほどで見られる出桁造り。これは江戸時代の旅籠屋で多く造られたもので、。1階より2階を道側に張り出す構造です。雨の日も旅の装束を濡らさずに草履を脱ぐための配慮といい、また客室のある2階をより広くする工夫。梁に美しい意匠のものもあります。2階の格子は出格子になっていて、長短2本ずつが交互に組まれています。1階の格子が明治以降に作られたものに対して、2階は江戸時代に作られたもので、海野格子と呼ばれる海野宿特有の美しい景観を作り出しています。

屋根に目を転じると、江戸時代のうだつは妻壁を2階屋根より高く伸ばし、高価な平瓦の小屋根をつけ妻面全体に配された本うだつですが、明治・大正時代のもは、1階の屋根から上に向け設置された袖うだつです。本うだつより装飾性が高いのは養蚕で裕福になったからでしょう。ほかにも軒うだつ、脇うだつと都合4種類のうだつを見ることができます。高く上げたうだつは富裕の象徴。家紋の入った鬼瓦や、出鼻の彫刻などにも、この土地のかつての繁栄が偲ばれます。気抜きの櫓と呼ばれる屋根の上に小屋根と気抜き窓がある越屋根のある家は、養蚕をしていた証。蚕の飼育には保温が大切で、室内で火を焚く為煙出しの窓が必要でした。窓は大屋根の上に取り付けられ、下から紐で開閉できるようになっています。

屋根に目を転じると、江戸時代のうだつは妻壁を2階屋根より高く伸ばし、高価な平瓦の小屋根をつけ妻面全体に配された本うだつですが、明治・大正時代のもは、1階の屋根から上に向け設置された袖うだつです。本うだつより装飾性が高いのは養蚕で裕福になったからでしょう。ほかにも軒うだつ、脇うだつと都合4種類のうだつを見ることができます。高く上げたうだつは富裕の象徴。家紋の入った鬼瓦や、出鼻の彫刻などにも、この土地のかつての繁栄が偲ばれます。気抜きの櫓と呼ばれる屋根の上に小屋根と気抜き窓がある越屋根のある家は、養蚕をしていた証。蚕の飼育には保温が大切で、室内で火を焚く為煙出しの窓が必要でした。窓は大屋根の上に取り付けられ、下から紐で開閉できるようになっています。

歩き始めてすぐ、右手におはぎとくるみそばの店“福嶋屋”と左手にはくるみそばの店“かじや”がある。福嶋屋は石臼挽きで、こだわりの二八そばを出してくれる店。そばと一緒に食べたのが、くるみ醤油ダレと大根おろしの二種類がある手作りのおはぎ。大根おろしは、砂糖と隠し味の塩がきいていて、びっくりするほどまろやか。自家製の奈良漬、カミナリと呼ばれるお惣菜も美味しい。

歩き始めてすぐ、右手におはぎとくるみそばの店“福嶋屋”と左手にはくるみそばの店“かじや”がある。福嶋屋は石臼挽きで、こだわりの二八そばを出してくれる店。そばと一緒に食べたのが、くるみ醤油ダレと大根おろしの二種類がある手作りのおはぎ。大根おろしは、砂糖と隠し味の塩がきいていて、びっくりするほどまろやか。自家製の奈良漬、カミナリと呼ばれるお惣菜も美味しい。

海野の町に残る江戸時代の旅籠造りは6軒ほどで、屋内から庭までじっくりと見ることができる唯一の建物が、海野宿の歴史や養蚕に関する資料が展示されている海野宿歴史民俗資料館です。江戸時代(1790年頃)に建てられた旅籠屋造りの建物で、出桁造りの上に長短の竪子を並べた海野格子、明治期には養蚕のための気抜き窓が取付けられました。屋敷内には壱の間から参の間まで大部屋が続き、旅人が相部屋で泊まったといいます。広い敷地内には、馬屋や土蔵、桑屋など養蚕関係の展示室があり、今も残る文化遺産にふれることができます。資料館前には小林一茶が詠んだ一句『夕過の白の谺(こだま)の寒哉』が刻まれた石碑があります。

海野の町に残る江戸時代の旅籠造りは6軒ほどで、屋内から庭までじっくりと見ることができる唯一の建物が、海野宿の歴史や養蚕に関する資料が展示されている海野宿歴史民俗資料館です。江戸時代(1790年頃)に建てられた旅籠屋造りの建物で、出桁造りの上に長短の竪子を並べた海野格子、明治期には養蚕のための気抜き窓が取付けられました。屋敷内には壱の間から参の間まで大部屋が続き、旅人が相部屋で泊まったといいます。広い敷地内には、馬屋や土蔵、桑屋など養蚕関係の展示室があり、今も残る文化遺産にふれることができます。資料館前には小林一茶が詠んだ一句『夕過の白の谺(こだま)の寒哉』が刻まれた石碑があります。

袖うだつがあがる欅材を使用した堅牢な建物は、矢島行康記念館です。矢島行康は明治期の養蚕業振興に尽力した時代の先覚者でした。平田篤胤の養子・鉄胤の門下で国学を修め岩倉具視とも親交があつく、富国産業政策による養蚕業を積極的に取り入れました。特に蚕種製造に力を注ぎ、地域発展の礎を築きました。

袖うだつがあがる欅材を使用した堅牢な建物は、矢島行康記念館です。矢島行康は明治期の養蚕業振興に尽力した時代の先覚者でした。平田篤胤の養子・鉄胤の門下で国学を修め岩倉具視とも親交があつく、富国産業政策による養蚕業を積極的に取り入れました。特に蚕種製造に力を注ぎ、地域発展の礎を築きました。

ガラス工房 橙はガラス作家の寺西将樹さんと奥様の川尻真紀子さんが営むガラス工房。昭和初期の長屋門を修復して、ショップとして改装。工房の名前にもつけられた橙色のガラスの看板が目印です。店の奥には工房があり、緻密な手作業によるガラス工芸品が作られています。ピンクや青、緑など、発色の美しいガラス作品は、ぐいのみのような小さなものから花器などの大作まで、それこそ色とりどり。東御市の名産であるクルミの殻を灰にして原料に混ぜた胡桃ガラスは、淡い緑をたたえたアンティークっぽい雰囲気があり、一押しの作品。予約で吹きガラスの体験もできますよ。

ガラス工房 橙はガラス作家の寺西将樹さんと奥様の川尻真紀子さんが営むガラス工房。昭和初期の長屋門を修復して、ショップとして改装。工房の名前にもつけられた橙色のガラスの看板が目印です。店の奥には工房があり、緻密な手作業によるガラス工芸品が作られています。ピンクや青、緑など、発色の美しいガラス作品は、ぐいのみのような小さなものから花器などの大作まで、それこそ色とりどり。東御市の名産であるクルミの殻を灰にして原料に混ぜた胡桃ガラスは、淡い緑をたたえたアンティークっぽい雰囲気があり、一押しの作品。予約で吹きガラスの体験もできますよ。

加賀百万石の前田候も泊まった海野宿本陣は、平屋造りで門と玄関を構え、上段の間や御詰所、土間、厩、土蔵などによって構成された広大な屋敷でした。本陣を務めるのは地元の名士で、大名行列が泊る2日前には木札を掲げたといいます。現在は、海野宿の中央、大島屋を含める4軒が本陣跡のあたり、その両脇に脇本陣跡があります。

加賀百万石の前田候も泊まった海野宿本陣は、平屋造りで門と玄関を構え、上段の間や御詰所、土間、厩、土蔵などによって構成された広大な屋敷でした。本陣を務めるのは地元の名士で、大名行列が泊る2日前には木札を掲げたといいます。現在は、海野宿の中央、大島屋を含める4軒が本陣跡のあたり、その両脇に脇本陣跡があります。

本陣跡の隣で昭和42年(1967)から営むお土産と甘味のお店が大嶋屋。建物は明治19年(1886)の養蚕建築。大嶋屋の名物のみそまんじゅうは、その名のとおり薄皮にほんのり味噌の風味があって甘さ控えめ。なかの白あんも美味しい。手作りの冷やしぜんざいは涼をそそる一品。

お向かいには趣味の店もん。赤いのれんの先には広い庭園。その入口にアジアン雑貨、オリジナル陶器・花器といった商品構成のお店になっています。

お向かいには趣味の店もん。赤いのれんの先には広い庭園。その入口にアジアン雑貨、オリジナル陶器・花器といった商品構成のお店になっています。

海野宿滞在型交流施設うんのわは、海野宿の古民家の中庭を喫茶、蚕室をレストラン、母屋を宿泊施設に改装。現在は、「御休み処・観光案内所」として営業、愛称「うんのわ~une noix~」はフランス語で市の特産「くるみ」をいみしています。

海野宿滞在型交流施設うんのわは、海野宿の古民家の中庭を喫茶、蚕室をレストラン、母屋を宿泊施設に改装。現在は、「御休み処・観光案内所」として営業、愛称「うんのわ~une noix~」はフランス語で市の特産「くるみ」をいみしています。

街道から脇に抜ける路地はほんの数本だけ。作場小路、御蔵小路、洗馬小路といった名が付いています。小路の先には、南北ともに、「女道」と呼ぶ裏道があり、番所を通らずに宿場の外に抜けられた間道です。明治以降の蚕室や土蔵が建ち、畑の間に特産のクルミの木が茂るのどかな道を歩くのも楽しい。急ぎ足なら20分ばかりで回れる小さな町ですが、今も現役の住まいが多く、昔の町並みを留める海野宿。冬なお静かな宿場の東側入口に立てば、遠くに北アルプスが望め、往時の旅人と同じような風景を見ている感慨が湧いてきます。