戦災で天守閣は焼失したといえ、そこは御三家筆頭・尾張徳川家の居城、名古屋城。隅櫓が現存し、加藤清正が築いた天守台が姿を留めるなど、実は見どころ豊富な城内に、2018年本丸御殿が復元されました。金シャチをいただく名古屋城天守は木造復元計画と耐震工事で閉館していますが、名古屋城の目の前に広がるグルメスポット「金シャチ横丁」で名古屋グルメを味わい、名古屋城に残る歴史遺産を探して歩きます。

名古屋城はかつて江戸城・大阪城と並んで天下の三名城とよばれたこともあります。なぜなら名古屋は天下普請の城だからです。関ヶ原の戦いに勝利した徳川家康は慶長14年(1609)豊臣方への備えとして名古屋城の築城と清州城に代わる拠点として、新城下への街まるごとの引越しを決定。この新たに造られた碁盤割の街が現在の名古屋の原型となり、町や橋の名前も受け継がれ、後の大都市、名古屋が生まれました。このために、清州城は破却され、清州越しと呼ばれる大移転は、当時の歌に「思いがけない名古屋が出来て花の清州は野となろう」と歌われるほどでした。

名古屋城はかつて江戸城・大阪城と並んで天下の三名城とよばれたこともあります。なぜなら名古屋は天下普請の城だからです。関ヶ原の戦いに勝利した徳川家康は慶長14年(1609)豊臣方への備えとして名古屋城の築城と清州城に代わる拠点として、新城下への街まるごとの引越しを決定。この新たに造られた碁盤割の街が現在の名古屋の原型となり、町や橋の名前も受け継がれ、後の大都市、名古屋が生まれました。このために、清州城は破却され、清州越しと呼ばれる大移転は、当時の歌に「思いがけない名古屋が出来て花の清州は野となろう」と歌われるほどでした。

慶長15年(1610)名古屋城築城にあたって徳川家康は、豊臣恩顧の大大名の力を弱めようと加藤清正・福島正則ら西国大名20家に普請を命じます(公儀普請)。名古屋城は、本丸、二之丸、西之丸、御深井丸の周囲を全て石垣で築き、三之丸も4つの城門付近を石垣で築いていて、これらの石垣は大名家に担当場所が割り当てられて築かれました。石垣の工事は慶長15年(1610)6月に始まり、8月末に加藤清正による天守台石垣が完成、9月には他の大名の担当部分もほぼ完成しました。石垣の各所に各大名が運んだ石を他家と区別するためにつけられた刻印や文字が見られます。

天守や御殿の作事(建築工事)は小堀遠州・中井大和守正清らに命じ慶長20年(1615)完成し、尾張初代藩主として家康九男義直が入り、以降徳川御三家筆頭尾張徳川家の居城として栄えました。名古屋城は、史上最大級の天守やほかのの城であれば天守に匹敵する巨大な隅櫓など、成熟した近世城郭の築城技術を駆使して完成しました。

天守や御殿の作事(建築工事)は小堀遠州・中井大和守正清らに命じ慶長20年(1615)完成し、尾張初代藩主として家康九男義直が入り、以降徳川御三家筆頭尾張徳川家の居城として栄えました。名古屋城は、史上最大級の天守やほかのの城であれば天守に匹敵する巨大な隅櫓など、成熟した近世城郭の築城技術を駆使して完成しました。

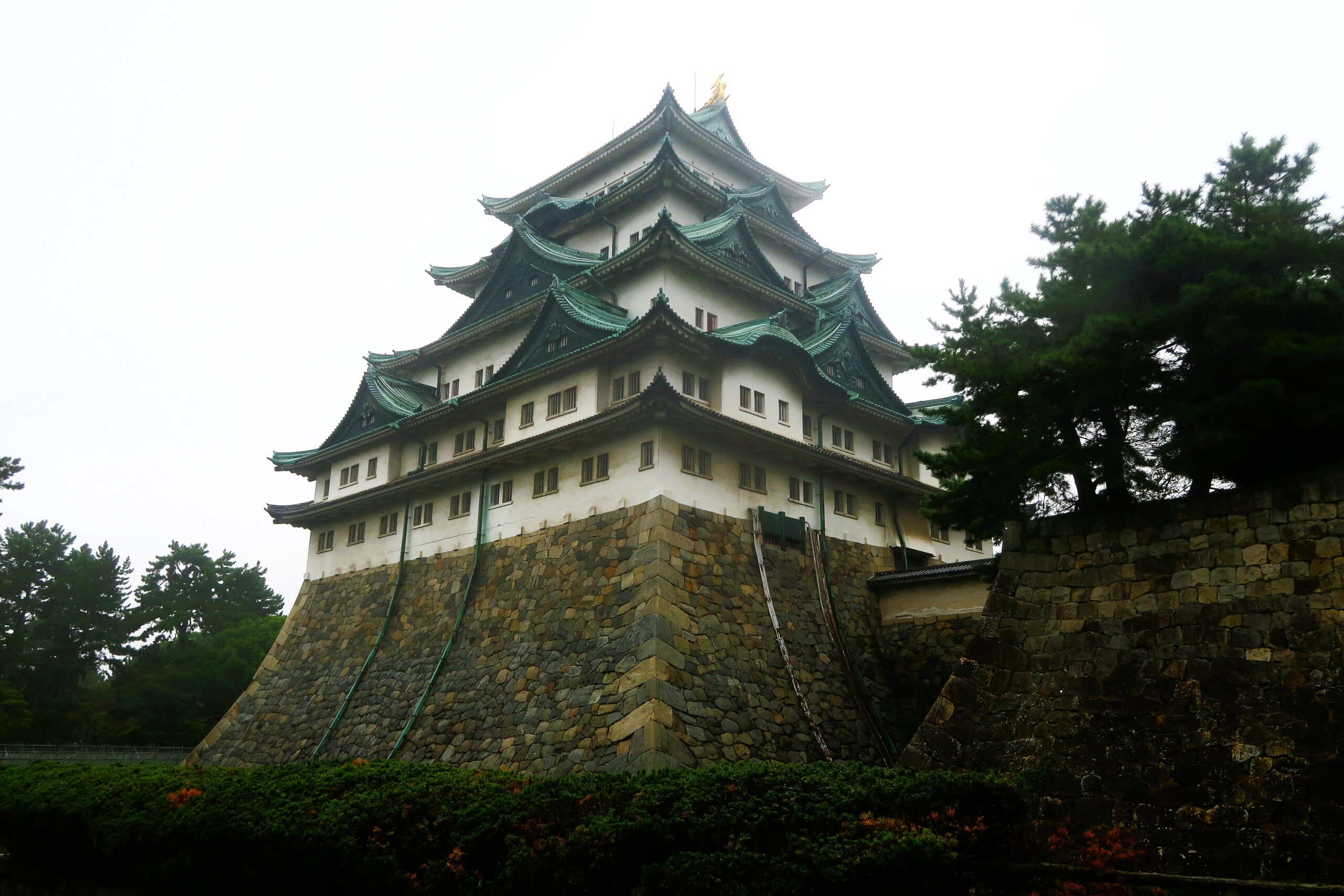

現在の名古屋城は昭和20年(1945)の名古屋空襲により本丸のほとんどが焼失し、昭和34年(1959)天守閣が再建されました。“二度と再び燃えないように”との願いを込めて再建された鉄骨鉄筋コンクリート造の天守閣は、外観は昭和実測図に基づき正確に再現されています。現在再建から半世紀が経過し、設備の老朽化や耐震性の確保などの問題が発生し、また特別史跡名古屋城の本質的価値の理解を促進するため、天守の木造復元が進められています。写真の天守台北面は宝暦の大修理の時に石垣の石材を替えた部分7があります。

2023年1月に改称された地下鉄名城線名古屋城駅(旧市役所駅)から地上に出ると、大きな空堀を前に気分が高まります。これは二之丸と三之丸を分けた空堀であり、空堀に沿って歩くうちに正門にたどり着きます。

2023年1月に改称された地下鉄名城線名古屋城駅(旧市役所駅)から地上に出ると、大きな空堀を前に気分が高まります。これは二之丸と三之丸を分けた空堀であり、空堀に沿って歩くうちに正門にたどり着きます。

現在の正門の位置には、榎多御門という名の門がありましたが、明治24(1891)の濃尾地震で倒壊したため、明治44年(1911)に名古屋離宮の正門として旧江戸城蓮池御門が桝形の石垣を広げて移築されました。空襲で焼失しましたが昭和34年(1959)に鉄筋コンクリート造で外観復元されました。

現在の正門の位置には、榎多御門という名の門がありましたが、明治24(1891)の濃尾地震で倒壊したため、明治44年(1911)に名古屋離宮の正門として旧江戸城蓮池御門が桝形の石垣を広げて移築されました。空襲で焼失しましたが昭和34年(1959)に鉄筋コンクリート造で外観復元されました。

正門から入るとそこは西の丸で、まず目に入るのが樹齢600年以上といわれるかやの木の巨木。高さ16m、幹周り9mで、毎年秋頃には直径2cmほどの実が熟します。江戸時代に編まれた『金城温古録』によると、慶長15年(1610)の築城開始以前からこの地にあり、長生きする神聖な樹木として残されました。金城温古録とは、名古屋城に関する江戸時代の記録の中で最も詳細な資料で全64巻からなる。編纂者は尾張藩士・奥村得義で、文政4年(1821)に尾張藩の命を受け、天保13年(1842)に起稿し万延元年(1860)には31巻が藩に献納され、全巻の完成は明治になってからです。初代藩主・義直が大阪冬の陣への出陣に際し、武勲を祈念しこの実を食したと伝えられ、江戸時代中期まで藩主の御膳に出されていました。名古屋空襲により幹の北側半分以上を焼失するも現在では再び元気な姿を見せてくれています。

正門から入るとそこは西の丸で、まず目に入るのが樹齢600年以上といわれるかやの木の巨木。高さ16m、幹周り9mで、毎年秋頃には直径2cmほどの実が熟します。江戸時代に編まれた『金城温古録』によると、慶長15年(1610)の築城開始以前からこの地にあり、長生きする神聖な樹木として残されました。金城温古録とは、名古屋城に関する江戸時代の記録の中で最も詳細な資料で全64巻からなる。編纂者は尾張藩士・奥村得義で、文政4年(1821)に尾張藩の命を受け、天保13年(1842)に起稿し万延元年(1860)には31巻が藩に献納され、全巻の完成は明治になってからです。初代藩主・義直が大阪冬の陣への出陣に際し、武勲を祈念しこの実を食したと伝えられ、江戸時代中期まで藩主の御膳に出されていました。名古屋空襲により幹の北側半分以上を焼失するも現在では再び元気な姿を見せてくれています。

かやの木の奥に西の丸御蔵城宝館があります。西之丸には尾張藩の備蓄米を保管する米蔵が6棟(一番御蔵~六番御)ありました。米蔵が建ち並ぶ空間は御蔵構と呼ばれ、食糧を貯蔵する大切な場所として、周囲は高塀や蔵の壁によって閉じられ、御蔵御門によって出入は制限されていました。大正時代までに米蔵はすべて取り壊されましたが、令和3年(2021)11月に三番御蔵と四番御蔵の外観を復元し、西之丸御蔵城宝館として開館し、名古屋城の文化財をさまざまなテーマをもとに公開しています。

かやの木の奥に西の丸御蔵城宝館があります。西之丸には尾張藩の備蓄米を保管する米蔵が6棟(一番御蔵~六番御)ありました。米蔵が建ち並ぶ空間は御蔵構と呼ばれ、食糧を貯蔵する大切な場所として、周囲は高塀や蔵の壁によって閉じられ、御蔵御門によって出入は制限されていました。大正時代までに米蔵はすべて取り壊されましたが、令和3年(2021)11月に三番御蔵と四番御蔵の外観を復元し、西之丸御蔵城宝館として開館し、名古屋城の文化財をさまざまなテーマをもとに公開しています。

また名古屋城の現存する最古の建築物とされるのが西南隅櫓(未申櫓)。鍋島勝重、寺澤廣高、細川忠興の各大名が普請助役を務め天守と同時期の慶長17年(1612)頃に完成した名古屋城創建当時の原型を伝える櫓で、別の建物の古材を転用して建築されています。屋根二重・内部三階で、西側と南側の二方向に入母屋造りの屋根を載せた出窓が張出し、その下に二階「石落し」を設けています。二階南面の屋根に格式の高い軒唐破風を重ねています。内堀は元来空堀で、西之丸から本丸へ侵入する敵を迎え撃つ位置にあり、江戸中期まで歴代城主の甲冑も保管していました。大正10年(1921)災害により倒壊しましたが、名古屋離宮時代の大正12年(1923)に宮内省により修復されました。そのため、鬼瓦や花瓦には徳川の葵紋ではなく天皇家の菊花紋が見られます。隅櫓はほかに西南隅櫓と東南隅櫓が現存。

また名古屋城の現存する最古の建築物とされるのが西南隅櫓(未申櫓)。鍋島勝重、寺澤廣高、細川忠興の各大名が普請助役を務め天守と同時期の慶長17年(1612)頃に完成した名古屋城創建当時の原型を伝える櫓で、別の建物の古材を転用して建築されています。屋根二重・内部三階で、西側と南側の二方向に入母屋造りの屋根を載せた出窓が張出し、その下に二階「石落し」を設けています。二階南面の屋根に格式の高い軒唐破風を重ねています。内堀は元来空堀で、西之丸から本丸へ侵入する敵を迎え撃つ位置にあり、江戸中期まで歴代城主の甲冑も保管していました。大正10年(1921)災害により倒壊しましたが、名古屋離宮時代の大正12年(1923)に宮内省により修復されました。そのため、鬼瓦や花瓦には徳川の葵紋ではなく天皇家の菊花紋が見られます。隅櫓はほかに西南隅櫓と東南隅櫓が現存。

西南隅櫓の奥に、緑青色の屋根の巨城がそびえています。一番の注目は加藤清正が石垣積みを一手に引き受け、この普請に肥後(熊本)から2万人を動員してわずか3か月足らずで積み終えた天守台でしょう。清正はもともと石積みが得意でしたが朝鮮でも何らかの新技術を学んでいたらしく、扇勾配の石積法で築造された石垣は「清正流三日月石垣」と呼ばれます。天守閣の屋根は昭和34年(1959)再建した時の銅瓦が錆びた色らしく、今後の木造復元では、赤褐色の銅瓦のままか、錆止めの黒塗料を塗るかで議論されているそうですが、印象はかなり変わるでしょう。天守閣の千鳥破風部分には葵の紋。

西南隅櫓の奥に、緑青色の屋根の巨城がそびえています。一番の注目は加藤清正が石垣積みを一手に引き受け、この普請に肥後(熊本)から2万人を動員してわずか3か月足らずで積み終えた天守台でしょう。清正はもともと石積みが得意でしたが朝鮮でも何らかの新技術を学んでいたらしく、扇勾配の石積法で築造された石垣は「清正流三日月石垣」と呼ばれます。天守閣の屋根は昭和34年(1959)再建した時の銅瓦が錆びた色らしく、今後の木造復元では、赤褐色の銅瓦のままか、錆止めの黒塗料を塗るかで議論されているそうですが、印象はかなり変わるでしょう。天守閣の千鳥破風部分には葵の紋。

右手に天守台の石垣を眺めながら堀沿いを本丸の北側に位置する御深井丸(おふけまる)へ。御深井丸という聞きなれない名前の由来は、御深井丸の北側にあった池が「深井(ふけ)」と呼ばれていたことに由来します。この池の周りhさ庭園になっていて、現在の名城公園のあたりが「御深井庭園」でした。この庭園には瀬戸山という人工の山があり、職人たちがここで陶器を造っていて、焼かれた器は「御深井焼」と呼ばれ、12代城主の斉荘が復興させたと言われる。ここに西北隅櫓(戌亥櫓)が立っています。屋根三重・内部三階の櫓で、東西約13.9m、南北約16.9m、高さ約16.2mで高知城天守に次いで全国で2番目の大きさです。他の建物の古材を転用して建築されていて、尾張の清州城小天守を移築したと考えられてきたため「清州櫓」ともいいますが、昭和34年(1959)の解体修理で事実でないことが判明しています。内側の南面、東面に千鳥破風が造られ、「石落し」は備えていません。

右手に天守台の石垣を眺めながら堀沿いを本丸の北側に位置する御深井丸(おふけまる)へ。御深井丸という聞きなれない名前の由来は、御深井丸の北側にあった池が「深井(ふけ)」と呼ばれていたことに由来します。この池の周りhさ庭園になっていて、現在の名城公園のあたりが「御深井庭園」でした。この庭園には瀬戸山という人工の山があり、職人たちがここで陶器を造っていて、焼かれた器は「御深井焼」と呼ばれ、12代城主の斉荘が復興させたと言われる。ここに西北隅櫓(戌亥櫓)が立っています。屋根三重・内部三階の櫓で、東西約13.9m、南北約16.9m、高さ約16.2mで高知城天守に次いで全国で2番目の大きさです。他の建物の古材を転用して建築されていて、尾張の清州城小天守を移築したと考えられてきたため「清州櫓」ともいいますが、昭和34年(1959)の解体修理で事実でないことが判明しています。内側の南面、東面に千鳥破風が造られ、「石落し」は備えていません。

明治初期に陸軍の弾薬庫として建設されたレンガ造りの倉庫が「乃木倉庫」です。名古屋鎮台に赴任経験のある乃木希典大将にちなみ、後に乃木の名が付けられました。名古屋空襲の前にこの倉庫へ本丸御殿障壁画を避難させて焼失を防ぎました。また御深井丸には、猿面茶席、望嶽茶席、叉隠茶席、織部堂の4つの茶室があります。

明治初期に陸軍の弾薬庫として建設されたレンガ造りの倉庫が「乃木倉庫」です。名古屋鎮台に赴任経験のある乃木希典大将にちなみ、後に乃木の名が付けられました。名古屋空襲の前にこの倉庫へ本丸御殿障壁画を避難させて焼失を防ぎました。また御深井丸には、猿面茶席、望嶽茶席、叉隠茶席、織部堂の4つの茶室があります。

本丸へ向かう途中、戦災で焼失した旧国宝天守の礎石を、天守閣再建にあたり、焼け跡に残っていたものを現在地に移し、かつての施設状況を再現しています。礎石は地階穴蔵の地盤の上に置かれていて、巨大な天守を支えていました。

本丸へ向かう途中、戦災で焼失した旧国宝天守の礎石を、天守閣再建にあたり、焼け跡に残っていたものを現在地に移し、かつての施設状況を再現しています。礎石は地階穴蔵の地盤の上に置かれていて、巨大な天守を支えていました。

不明門から本丸へ。本丸と御深井丸をつなぐ門で、常に鑰がかけられていたため「あかずの門」と呼ばれ、本丸の非常口としての役割を担っていました。土塀外堀の屋根に槍の穂先を並べて侵入を防ぐ工夫がこらされています。昭和53年(1978)に復元されました。門内には、かつて本丸御殿の南庭には「大城冠」という品種の椿の古木があり、空襲で焼けた幹から新たに伸びた芽を育てて植えられています。

不明門から本丸へ。本丸と御深井丸をつなぐ門で、常に鑰がかけられていたため「あかずの門」と呼ばれ、本丸の非常口としての役割を担っていました。土塀外堀の屋根に槍の穂先を並べて侵入を防ぐ工夫がこらされています。昭和53年(1978)に復元されました。門内には、かつて本丸御殿の南庭には「大城冠」という品種の椿の古木があり、空襲で焼けた幹から新たに伸びた芽を育てて植えられています。

五層五階の大天守と二層二階の小天守を橋台で繋ぐ連結式天守閣で、大天守に金鯱を戴くことから「金鯱城」とも呼ばれ、その偉容は伊勢音頭で“尾張名古屋は城でもつ”と謡われたほどです。シャチは水を呼ぶというので火除けのまじないとして屋根に置きます。

五層五階の大天守と二層二階の小天守を橋台で繋ぐ連結式天守閣で、大天守に金鯱を戴くことから「金鯱城」とも呼ばれ、その偉容は伊勢音頭で“尾張名古屋は城でもつ”と謡われたほどです。シャチは水を呼ぶというので火除けのまじないとして屋根に置きます。

本丸から旧二之丸東二之門に抜ける途中、虎口の石垣には、清正石が据えられています。名古屋城に限らず、枡形の内側には防備を誇示するためにあえて巨石が据えられることが多い。表面から見ただけで横幅6m×高さ2.5m、重さ推定約10tともいわれる石垣の巨石。自ら石の上で音頭をとり、ド派手に巨石を運搬したという加藤清正にあやかって、名古屋城が一般公開された昭和6年(1931)以降に名付けられました。その石垣の特徴は、外縁がまるでアーチの弧のような独特の曲線になっていることです。ただし石垣工事では大名家ごとに持ち場が割り当てられていて実際、この場所は黒田長政の普請場でした。

本丸から旧二之丸東二之門に抜ける途中、虎口の石垣には、清正石が据えられています。名古屋城に限らず、枡形の内側には防備を誇示するためにあえて巨石が据えられることが多い。表面から見ただけで横幅6m×高さ2.5m、重さ推定約10tともいわれる石垣の巨石。自ら石の上で音頭をとり、ド派手に巨石を運搬したという加藤清正にあやかって、名古屋城が一般公開された昭和6年(1931)以降に名付けられました。その石垣の特徴は、外縁がまるでアーチの弧のような独特の曲線になっていることです。ただし石垣工事では大名家ごとに持ち場が割り当てられていて実際、この場所は黒田長政の普請場でした。

本丸の搦手を守る東門はかつて2つの門からなり、内側にあった櫓門形式の一之門跡があり、高麗門形式の二之門とともに二重構えの鈎型門を構成していました。空襲により焼失し、現在は門の柱を支えた礎石と敷石が残り、門の大きさを伝えています。左枡形内側に清正石が見えます。

本丸の搦手を守る東門はかつて2つの門からなり、内側にあった櫓門形式の一之門跡があり、高麗門形式の二之門とともに二重構えの鈎型門を構成していました。空襲により焼失し、現在は門の柱を支えた礎石と敷石が残り、門の大きさを伝えています。左枡形内側に清正石が見えます。

以前は二之丸の東側にあった東鉄門の二之門(枡形外門)が昭和38年(1963)、二之丸に旧愛知県体育館が建設されることになり解体されましたが、保存されていた部材をそのまま使い、昭和47年(1972)、本丸東門の二之門(戦後焼失)があった現在地に移築再建されました。門柱や扉に飾りとして筋状に鉄板が打ちつけられています。この場所にあった本丸東門は、櫓門である一之門と高麗門である二之門との二重構えの門で囲む枡形門を構成していました。正面、枡形内側に清正石が訪れる人を威圧しています。

以前は二之丸の東側にあった東鉄門の二之門(枡形外門)が昭和38年(1963)、二之丸に旧愛知県体育館が建設されることになり解体されましたが、保存されていた部材をそのまま使い、昭和47年(1972)、本丸東門の二之門(戦後焼失)があった現在地に移築再建されました。門柱や扉に飾りとして筋状に鉄板が打ちつけられています。この場所にあった本丸東門は、櫓門である一之門と高麗門である二之門との二重構えの門で囲む枡形門を構成していました。正面、枡形内側に清正石が訪れる人を威圧しています。

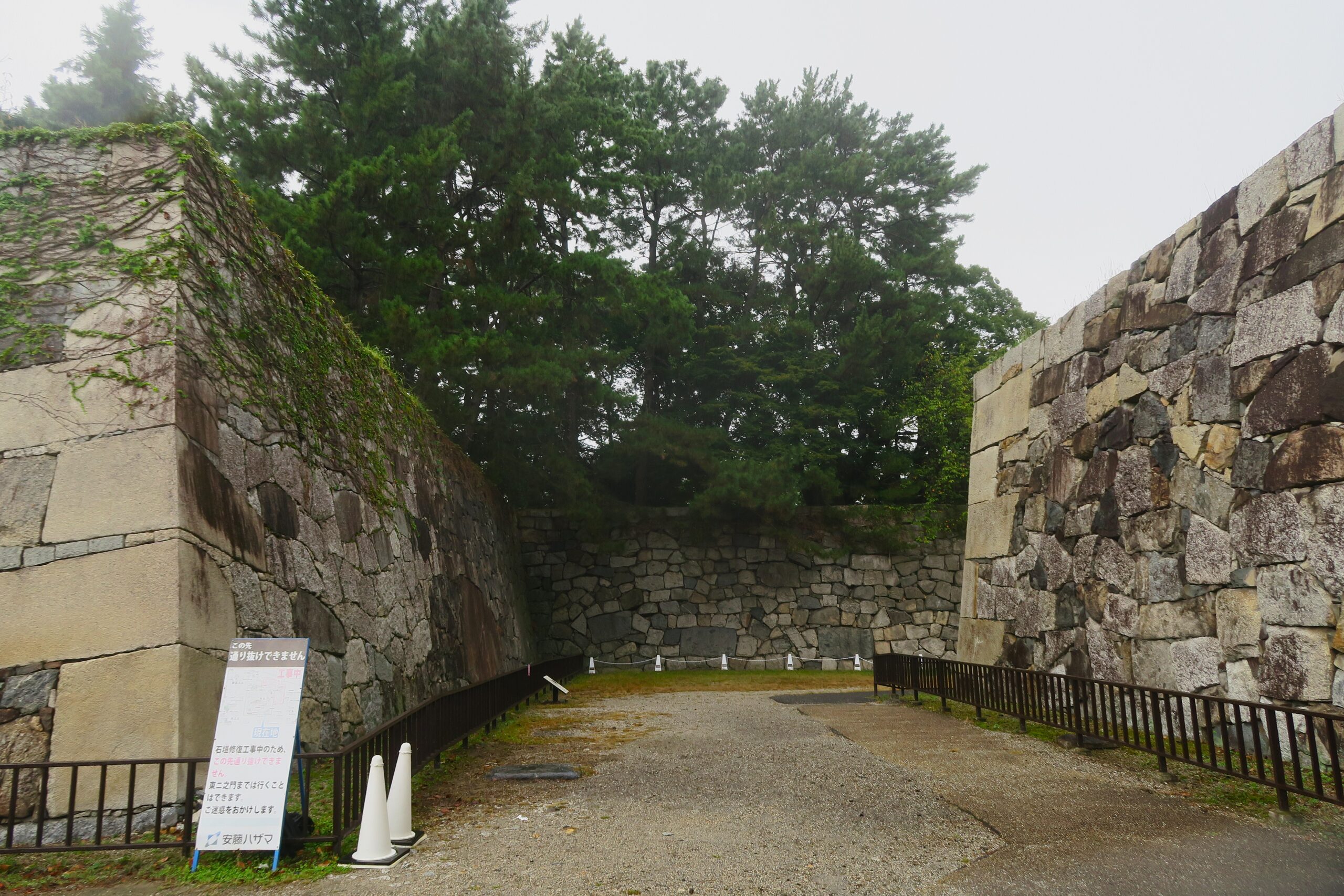

高麗門形式の旧二之丸 東二之門をくぐれば二之丸から続く本丸搦手馬出跡です。その先には埋門跡があります。これは落城した際の城主の脱出路で、この時藩主の駕籠をかついで警護しながら脱出する役目を持っていたのが“御土居下同心”といいます。

高麗門形式の旧二之丸 東二之門をくぐれば二之丸から続く本丸搦手馬出跡です。その先には埋門跡があります。これは落城した際の城主の脱出路で、この時藩主の駕籠をかついで警護しながら脱出する役目を持っていたのが“御土居下同心”といいます。

「豪華絢爛な意匠・襖絵が蘇る!名古屋城本丸御殿に魅せられる。」はこちらhttps://wakuwakutrip.com/archives/20949

「豪華絢爛な意匠・襖絵が蘇る!名古屋城本丸御殿に魅せられる。」はこちらhttps://wakuwakutrip.com/archives/20949

本丸表二之門から西の丸に戻ります。今回は不明門から本丸に入りましたが、本丸御殿を先に見学する場合は、内堀を越えてこの本丸表二之門から本丸に入ります。本丸の表門(南門)の内側から2番目にあたる二之門です。1番目には櫓門形式の一之門がありましたが、空襲で焼失。一之門と二之門で夏期まれた四角い空間を桝形と呼び、二之門を突破して桝形にに侵入した敵は一之門前で止められ、石垣上にあった多聞櫓と櫓門二階の3方向から攻撃を受けることになり、城の防衛強化のために開発されたのが桝形の二重構えの門です。表二之門の柱や扉にはすき間なく鉄板が貼られ、用材は木割りが太く堅固に造られています。門の左右は土塀で鉄砲狭間が開いていて石垣と空堀で固めた防御力の高い門です。

本丸表二之門の奥に桝形を形成している石垣が見えます。門を入って正面石垣で進路を遮断され、右手の櫓門形式の一之門に進みます。現在は門の柱を支えた礎石と敷石が足元に残り、門の大きさを伝えています。

本丸表二之門の奥に桝形を形成している石垣が見えます。門を入って正面石垣で進路を遮断され、右手の櫓門形式の一之門に進みます。現在は門の柱を支えた礎石と敷石が足元に残り、門の大きさを伝えています。

東南隅櫓(辰巳櫓)は規模構造が西南隅櫓と同じ屋根二重・内部3階の櫓で出窓に「石落とし」が設けられています。かつては武具が納められていました。

東南隅櫓(辰巳櫓)は規模構造が西南隅櫓と同じ屋根二重・内部3階の櫓で出窓に「石落とし」が設けられています。かつては武具が納められていました。

二之丸への入口近くに立つのが「清正公石曳の像」です。天守の石垣普請を割り当てられた加藤清正が、巨石を運ぶにあたり自ら石の上に乗り音頭をとったと伝えられており、その様子を模しています。

二之丸への入口近くに立つのが「清正公石曳の像」です。天守の石垣普請を割り当てられた加藤清正が、巨石を運ぶにあたり自ら石の上に乗り音頭をとったと伝えられており、その様子を模しています。

二之丸庭園は元和6年(1620)初代藩主義直による二之丸御殿の造営に伴い、御殿の北側に造られたのが始まりです。文政年間(1818~1830)に十代藩主斉朝によって、それまでの姿から大きく改変・整備され、二之丸御殿に付属する築山や池、茶屋が点在する回遊式庭園となり、最も隆盛を迎えたと考えられています。その範囲は「御城御庭絵図」によれば、二之丸の北部から東部中央にかけての広大なもので、藩主が居住した御殿の庭園として日本最大級の規模を誇っています。人工的に造った7つの山と、多彩な巨石を組み合わせた大規模な枯山水で、巨石を多様した庭園は、尾張藩とゆかりの深い木曽の景観を表現したとされます。効果的に配された青みがかった石は紀州青石。

二之丸庭園は元和6年(1620)初代藩主義直による二之丸御殿の造営に伴い、御殿の北側に造られたのが始まりです。文政年間(1818~1830)に十代藩主斉朝によって、それまでの姿から大きく改変・整備され、二之丸御殿に付属する築山や池、茶屋が点在する回遊式庭園となり、最も隆盛を迎えたと考えられています。その範囲は「御城御庭絵図」によれば、二之丸の北部から東部中央にかけての広大なもので、藩主が居住した御殿の庭園として日本最大級の規模を誇っています。人工的に造った7つの山と、多彩な巨石を組み合わせた大規模な枯山水で、巨石を多様した庭園は、尾張藩とゆかりの深い木曽の景観を表現したとされます。効果的に配された青みがかった石は紀州青石。

写真の栄螺山は、築山のひとつで、貝のような螺旋状の園路が特徴的です。

写真の栄螺山は、築山のひとつで、貝のような螺旋状の園路が特徴的です。

二之丸は明治6年(1873)陸軍の鎮台設置に伴い、昭和20年(1945)まで陸軍の管轄下に置かれ、二之丸御殿は破却されるとともに、二之丸庭園の東部に練兵場や兵舎の建設にために築山の削平や池の埋め立てが行われその姿を失いました。昭和51年(1976)の発掘調査により、北園地・南池・霜傑(茶屋)などの遺構が確認されるとともに、それらの遺構を中心として整備を行い、昭和53年(1978)から二之丸東庭園として開園しています。写真は発掘調査により一部が確認された南池

二之丸は明治6年(1873)陸軍の鎮台設置に伴い、昭和20年(1945)まで陸軍の管轄下に置かれ、二之丸御殿は破却されるとともに、二之丸庭園の東部に練兵場や兵舎の建設にために築山の削平や池の埋め立てが行われその姿を失いました。昭和51年(1976)の発掘調査により、北園地・南池・霜傑(茶屋)などの遺構が確認されるとともに、それらの遺構を中心として整備を行い、昭和53年(1978)から二之丸東庭園として開園しています。写真は発掘調査により一部が確認された南池

昼食は新たにオープンした飲食エリア「金シャチ横丁」でとります。東門を出る際には必ず再入場スタンプを入場券の裏に押しておきます。東門を出て愛知県体育館を正面に右手に行けば二之丸大手二之門へ。この門は、二之丸西側にある桝形の外門となるもので、内門である大手一之門(現存せず)と共に二之丸正門を形成していました。俗に桝形御門といい、一間一戸、屋根切妻造本瓦葺で、高麗門の形式をとります。

昼食は新たにオープンした飲食エリア「金シャチ横丁」でとります。東門を出る際には必ず再入場スタンプを入場券の裏に押しておきます。東門を出て愛知県体育館を正面に右手に行けば二之丸大手二之門へ。この門は、二之丸西側にある桝形の外門となるもので、内門である大手一之門(現存せず)と共に二之丸正門を形成していました。俗に桝形御門といい、一間一戸、屋根切妻造本瓦葺で、高麗門の形式をとります。

正門近くの義直ゾーンは、ひつまぶしやみそ煮込みうどん、天丼など和食の店が多くあります。

正門近くの義直ゾーンは、ひつまぶしやみそ煮込みうどん、天丼など和食の店が多くあります。

今回は尾張那古野 天丼 徳川忠兵衛で天丼(1580円)をいただきます。愛知県産食材などを使ったボリュームある天丼のお店で天丼エビ2本とカシワ、温玉、野菜3種の天ぷらに、かつお、むろあじ、さば、うるめ、羅臼昆布などの出汁とたまり醤油でコクを出した自家製ダレをかけ、すまし汁、香の物がつきます。

今回は尾張那古野 天丼 徳川忠兵衛で天丼(1580円)をいただきます。愛知県産食材などを使ったボリュームある天丼のお店で天丼エビ2本とカシワ、温玉、野菜3種の天ぷらに、かつお、むろあじ、さば、うるめ、羅臼昆布などの出汁とたまり醤油でコクを出した自家製ダレをかけ、すまし汁、香の物がつきます。

東門近くの宗春ゾーンはあんかけスパ、つけ麺など新しい店が多いので好みで選びます。

東門近くの宗春ゾーンはあんかけスパ、つけ麺など新しい店が多いので好みで選びます。

名古屋城の外堀をぐるりと一周してみます。写真は金シャチ横丁(宗春ゾーン)から東門(写真奥)へ向かうと見える二之丸東側の石垣。二之丸東側に桝形の外門となる二之丸東二之門がありましたが、現在は本丸東二之門跡に移築されています。

名古屋城の外堀をぐるりと一周してみます。写真は金シャチ横丁(宗春ゾーン)から東門(写真奥)へ向かうと見える二之丸東側の石垣。二之丸東側に桝形の外門となる二之丸東二之門がありましたが、現在は本丸東二之門跡に移築されています。

写真は北側から御深井丸越しに見る天守閣

写真は北側から御深井丸越しに見る天守閣

西へ進み、外堀越に見た御深井丸に立つ西北隅櫓(戌亥櫓)は、元和5年(1619)頃に建造されたと考えられています。外部北面、西面に千鳥破風が造られ、「石落し」を備えています。

西へ進み、外堀越に見た御深井丸に立つ西北隅櫓(戌亥櫓)は、元和5年(1619)頃に建造されたと考えられています。外部北面、西面に千鳥破風が造られ、「石落し」を備えています。

木々が繁る御深井丸(左)と西之丸(右)の間に入り込んだ鵜の首堀を西側から見ます。正面に小天守、天気が良ければ遠くに春日井、瀬戸方面の丘陵地帯を望めます。

木々が繁る御深井丸(左)と西之丸(右)の間に入り込んだ鵜の首堀を西側から見ます。正面に小天守、天気が良ければ遠くに春日井、瀬戸方面の丘陵地帯を望めます。

かつて熱田神宮から大須を通り城下に通じるメイン通りだった本町通が外堀にぶつかる所に名古屋城の正門にあたる本町門があり、ここに瀬戸電が通るまで木製の本町橋が架かっていました。明治44年(1911)に煉瓦アーチ橋に架け替えられその後昭和14年(1939)の拡幅工事により東側がコンクリート橋になり、西側は煉瓦アーチ橋として残っています。名古屋城の規模に驚かされます。

かつて熱田神宮から大須を通り城下に通じるメイン通りだった本町通が外堀にぶつかる所に名古屋城の正門にあたる本町門があり、ここに瀬戸電が通るまで木製の本町橋が架かっていました。明治44年(1911)に煉瓦アーチ橋に架け替えられその後昭和14年(1939)の拡幅工事により東側がコンクリート橋になり、西側は煉瓦アーチ橋として残っています。名古屋城の規模に驚かされます。